ゲスト

(ka0000)

ファナティックブラッド イメージノベル

更新情報(4月18日更新)

イメージノベル

第1話「転移」

少年はまだ知らない。これから先、何が起きるのかを。

異世界の森で目覚めた少年、篠原神薙。

夢か誠か流されて、冒険開始!

※各タイトルをクリックすると、下にノベルが展開されます。

篠原 神薙

それは落ちるような感覚ではなく、むしろ浮遊感に近かった。この世界に降り立つ瞬間、確かに彼……篠原 神薙(kz0001)の身体は僅かに宙に浮いていたのだから、その感覚は決して間違いではない。しかし落ちるという感覚を得ないままで着地したのだから、それはある意味おかしな事だった。

うまく着地出来ず足がもつれ、自然と片膝を着く形になった。状況に理解がまるで追いつかず膝を着いたままの姿勢で固まる事数秒。やっと“何が起きたのかわからない”事に気づき、そこで少年はようやくそんな自分の間抜けな姿を複数の人間が見つめている事に気づいた。

「あ……え……?」

更に間抜けな言葉が漏れたのは、そこに立って自分を見ていたのが実に非現実的な外見の人々だったからだ。というかそもそも、この場所が現実的とは程遠い。鬱蒼と生い茂った森の中、中空から落下して、妙な格好の人々に見られている。少年はゆっくりと立ち上がり、状況を整理し、合点が行きましたと言わんばかりにポンと両手を叩いて言った。

「なるほど、そういう事か」

これはあれだ。夢だ。ならばこの人たちが実にファンタジーな外見をしているのも納得が行くわけで。そもそもこれが全部自分の作り上げたファンタジーなら、何一つおかしなところはないじゃないか。

ファリフ・スコール

「僕の名前はファリフ・スコール……見ての通り敵意はないよ。ちょっと話を聞いてほしいんだけど、いいかな?」

「あ、うん。すごい毛皮だね、それ。なんかアニメみたいだ」

「えっ? あ、ありがとう……ひゃっ!?」

真顔で毛皮どころかファリフ・スコール(kz0009)の身体をまさぐる神薙。ファリフの“部下”のざわめきにも気づかずしばらくモフモフしていたが、何か納得したように頷いた。

「よく出来てるなあ」

「ア、アハハ……。えっとね、その……僕達は君を探してこの森に来て、それでね……」

「携帯は持ってるのか。でもそれ以外何も持ってないな。服は学校の制服みたいだし……いや、そうか。制服を着ているという事は平日で、校内に居たとすれば携帯くらいしか持ち歩かないもんな……という事は、もしかして俺、授業中に寝てる? いや、昼休みに屋上に……?」

一人でブツブツ言い始めた神薙の前でファリフが振り返る。救助を求める仕草に苦笑を浮かべ、一人の女が前に出た。

「どうやら混乱しているようですね……無理のない事です。しかしどうか落ち着いて聞いてください。ここは、この世界の名は“クリムゾンウェスト”。あなたの住んでいた世界……あなたにとっての元々の世界は、ここでは“リアルブルー”と呼ばれています」

「くり……? 俺の、元々住んでいた世界……って、事は?」

「はい。この世界はあなたにとっての異世界――という事になります」

ヴィオラ・フルブライト

彼女らの集団は厳密には一つではなく、二つの別々の集団が合流し形成されたものであり、ファリフとヴィオラはそれぞれ異なる情報源を元に神薙を求めてこの森に足を踏み入れた別々の勢力であった。しかし神薙、即ち“転移者”の捜索中に鉢合わせし、お互いの転移者に対する処遇の方向性の一致から、一時的に行動を共にするという事で合意したのだ。

「それでどうしてきみを探していたのかというとね! 理由は色々あるんだけど、僕は“星の友”を探してるからなんだ! そこに、きみがこの森の中に一人でいたら危ないから助けに行きなさいっていうお告げがあったんだよ!」

先ほどまでは遠慮がちだったファリフだが、初めて見る転移者という高揚からか、神薙が落ち着いた様子で話を聞いているからか、身を乗り出して話しかけていた。神薙は次々に説明される事柄に黙って耳を傾けている。

「我々も“天啓”を賜りこの場に馳せ参じたわけですから、あなたはこの世界にとって何か意味のある存在なのでしょう」

「転移者の伝説はこの世界中に色々な形で残ってるんだけどね。転移者は凄い力を持ってて、この世界を救ってくれる“救世主”だっていうのが共通した内容なんだ。もちろん、滅多な事じゃお目にかかれないし、今回みたいに転移の瞬間に立ち会えるのは凄く珍しいんじゃないかな? でね、だからつまり、僕たちの仲間になってほしいって事なんだよ!」

神薙の手を両手でしっかりと握るファリフ。少年は頬を掻き、それからゆっくり口を開いた。

「……救世主、か。俺、そこまで夢見がちな奴だったのかな? 異世界で可愛い女の子に囲まれて、仲間になってくれ、かあ……」

なんとまあご都合主義な設定か。幾らなんでもこの流れは“子供っぽい”と思うのが篠原神薙という少年の感性であった。しかしこの類の空想に疎いわけではない。友達に勧められ、こんなライトノベルを読んだ事もある――と、そこで遅れて一つの事実に思い至った。

「……あれ? 俺……誰にその本、借りたんだっけ……?」

別段クラスの人気者ではなかったが、友達はそれなりに居たはずだ。休み時間、文庫本を片手に自分の席に近づいてきたのはどんな友人だったか。いや、そもそもクラスメイトの顔なんて一つも思い出せない。それどころか家族の事さえ記憶にないなんて、一体どんな了見なのか。

ふと、携帯電話を取り出した。画像フォルダには友人や家族と撮った写真が残されているが、何故かその顔にはピンとくるものがなかった。困惑する神薙の左右からファリフとヴィオラが画面をのぞき込み、つべつべした小さな物体に興味を引かれている。

「うわー、何かちかちかしてる。これはリアルブルーの道具?」

「ああ……うん。なんていうのかな。遠くの人と話しをしたり、映像や音声を記録したり……それを保存して持ち歩いたり、交換したり出来る機械……かな?」

「へぇー! じゃあキノコみたいなものなんだね!」

「そのようですね。これは私たちの世界で言うところのキノコのようなものでしょう」

「うん……えっ、キノコ!?」

真顔で頷く二人に神薙は目を白黒させる。もしかしたら異世界なので自分の知っているアレとこの人たちのアレは違うのかもしれない。

「キノコって、その、上の方が傘みたいになってる……?」

「そうだよ?」

「で、こう、ずんぐりしてて……」

「歩いたりします」

「ある……歩く? えっ? 歩くんですか!?」

無言で頷くヴィオラに神薙は眉間に皺を寄せ考える。どう考えても自分の知っているキノコと違う。

「目があってー、口があってー」

情報の精霊「パルム」

様々な場所に出入りし、見聞きした

情報を神霊樹へ持ち帰る。

人懐っこく、神出鬼没。

「しかもいっぱい出てくる時もあるよね」

「それ……キノコだよね? 本当にキノコだよね?」

「キノコというのは俗称で、厳密にはパルムと…………ファリフ、後ろです!」

言葉を中断し注意を促すヴィオラ。その声に素早く反応しファリフは神薙の背を庇うように移動し、自分たちを囲んでいる草木の陰へと目を向けた。何事かと目を丸くする神薙にも、自分たちを取り囲む無数の黒い影を認識する事が出来た。

「狼……?」

だがそれは普通の狼ではない。全身を黒い影のようなもので覆われており、目と口元だけが爛々と赤く輝いている。本能的に悪寒を覚えた次の瞬間、一匹が神薙へと飛びかかってきた。悲鳴を上げる間もなかったが、それは神薙の視界から狼が一瞬で消えてしまったからだ。

素早く牙を剥いた狼だが、その挙動に微動だにせずヴィオラが盾を振るった。ごいん、と金属の重い音が響き、細腕から繰り出されたとは思えないその膂力が獣を遠くへ弾き飛ばす。

「汚染された野生動物ですか。雑魔の類でしょう。大した脅威ではありませんが、それでも無防備な人間にとっては危険な相手です。決して私の傍から離れないように」

尻餅をついたままコクコクと頷く神薙。見れば周囲では兵と雑魔との戦闘が始まっていた。誰もが落ち着き払った様子で、まるで事もなさげに脅威を処理していく。その様がどうにも非現実的であり、しかし同時になぜかひどく現実的で、神薙は強いショックを受けていた。

「きみ達は何も悪くないけど……ごめんね。こうなっちゃうと、もう助けられないから……!」

飛びかかる狼を大斧で一刀両断するファリフ。少女はくるりと斧を回し、まるで己の身体の一部のように扱いこなしている。一方ヴィオラは神薙の傍らに待機し、近づく狼を盾やメイスで吹き飛ばしまるで寄せ付ける気配がない。二人の仲間らしき戦士達の強さは素人でもわかる程だったが、やはりこの二人の力が頭一つ以上抜き出ているように思えた。

特にヴィオラは戦闘の最中、神薙を完全に護衛しつつ、仲間にまで細かく指示を出しているようだった。騒動が落着するまで五分もかからない。尤も、神薙にはそれ以上に長く感じられたのだが。

「申し訳ありません、団長。警戒を怠りました……」

「転移者が気になるのはわかりますが、敵に囲まれるようでは鍛錬が足りないようですね。もっとも、ここまで近付かれるようでは私も同様ですが」

小さく息を吐くヴィオラの苦言に大の男たちがタジタジになっていた。気づけば狼は黒い影に、そして塵となってほどけていく。その様をファリフは複雑そうな目で見つめていた。しかし気持ちを切り替えたのか、へたりこんでいた神薙に手を差し伸べて言う。

「ここに長居するのは危険なんだ。お話は道中でした方がいいね……立てる?」

「あ……ありがとう」

年下の、実に天真爛漫そうな少女であった。それが勇敢に戦っている間、神薙はただ座り込んでいただけだった。

手を握りしめながらふと思う。そりゃそうだ、現実は甘くない。都合のいいライトノベルのように、急に自分が誰かにとっての英雄になれるはずなどないのだ、と――。

(文責:フロンティアワークス)

ヴィオラ・フルブライト

ファリフ・スコール

篠原 神薙

ヴィオラ・フルブライト(kz0007)のはきはきとした通りのいい声に従い、一行は移動を開始した。皆が何事もなかったかのように進む中、篠原 神薙(kz0001)の顔色は段々と青くなりはじめていた。

「そういえば、まだ名前を聞いてなかったね。ごめんね、僕、ちょっとはしゃいじゃって……」

「あ……いや。俺の名前は……神薙。篠原神薙だよ。さっきは二人とも、助けてくれてありがとう」

「篠原神薙、ですか。どうやら自分の名前は忘れていないようですね。他に思い出した事はありませんか? 自分がどのような人間だったのか、どんな暮らしをしていたのか……」

「俺は……コロニーで暮らしてたと思う。別に特別な家の生まれじゃなかったかな。多分、普通の学生だったんだ。こんなファンタジックな事には縁もなかったし、そんな子供っぽい趣味でもなかったはず……」

つい先ほどまでは、ただの夢だと思っていた。だからこそ冷静でいられた。

篠原神薙という少年は、どちらかというと繊細で落ち着きのある性分だった。決して危険に対し鈍感であったり、昼行燈に呆けているなんて事はない。先ほどまでの様子は“どうせ夢だから”という大前提から来るものであって、ようやく正常に稼働を始めたこの冷静さこそ彼の本性であった。

「ころに……というのは聞き覚えがありませんが、なるほど、学生でしたか。特別訓練を受けたように見えませんでしたので、恐らくその類だろうとは思っていましたが」

「……なんか、すいません。期待されていたような伝説の救世主じゃなくて」

「救世主とは必ずしも武芸に秀でていなければならないわけではありませんよ。心が“光”を宿していればいいのです。……とはいえ、私の言い方が悪かったのかもしれませんね。学生、という言葉に深い意味はなかったのですが、気を悪くされたようであれば申し訳ありません」

「ヴィオラは言い方がちょっときついけど、いい人なんだよ! 辺境部族の僕達にも分け隔てなく接してくれたし、こうやって協力もしてくれたしね。まったくどこかの誰かさんとは大違いだよ」

「と、とにかく……記憶の混乱に関しては、私達では対処しかねます。やはりマテリアルの専門家に見せるのが一番でしょうね。無事に記憶が戻ると良いのですが」

二人が自分を気遣っている事をあえて理解しない程神薙は子供ではないし、女性にこうも助けられているのはどうかとは思うが、分不相応な暴走をする気もない。とりあえずは大人しくついていくのだが、わからない事もあった。

「さっきの狼……あれは一体なんだったんですか?」

「あれは“ヴォイド”の末端です。汚染された環境の影響で歪虚化してしまったのでしょう」

「僕達全員にとって、共通の“敵”だよ。あいつらさえ襲ってこなければ、僕達は……」

悔しげに呟くファリフが足を止めたのは、後ろから続いていた神薙の気配が止まったからだ。振り返ると少年は口元に手をやり、神妙な面持ちを浮かべている。

「ヴォイドだって……?」

「どうしたの、篠原君?」

「あ、いや……。俺の世界にも“敵”がいたんだ。俺は直接この目で見た事はないけど、恐ろしい敵だったらしい。それもやっぱり、ヴォイドって呼ばれていたんだ」

「同じ名前の敵……ですか?」

神薙は歩みを再開しつつ記憶を辿った。これは篠原神薙個人の記憶というよりは一般常識的なものだったからか、何の混乱もなく思い出す事が出来た。

“ヴォイド”……それは地球人類に侵攻してきた異星の怪物だと聞いている。古き良きSF映画にでも登場しそうな、実に古典的なエイリアンのような外見だったはずだ。その怪物との戦いは神薙にとっては遠い場所の出来事だったが、TV等で身近に伝え聞く事が出来た。

「俺の知ってるヴォイドと、さっきのやつは随分見た目が違ったんだけどね」

「リアルブルー側のヴォイド……というものが如何様な存在なのかは私達にはわかりません。ですがヴォイドは幾つかの“系統”を持ちます。外見や能力も様々で、先の狼のように原生生物が汚染され、歪虚化したようなものもいます」

「だからそういう、イカだかタコだかみたいなのもいるかもしれないね。僕は見た事ないけど」

二つの世界とそこに共通する“敵”の存在。それが何を意味するのか神薙にはわからなかったが、少なくとも彼の中にある猜疑心を煽る要素としては十分だった。

――そろそろ、いい加減気づいてもいいんじゃない? 自分自身が問答してくる。

ぴりぴりと肌で感じた危機。それを冷静に処理する“危機に慣れた人々”。ヴォイドと呼ばれる二つの敵。相変わらず戻らない記憶と、自分の趣味じゃない世界の設定。 これは夢じゃない。悪夢には間違いないが、それは妄想なんて生易しいものじゃない。あの狼が蒸発する時の何とも言えない生臭さや、握りしめたファリフの手の温もりは、脳が作り出した虚構にしてはあまりにもリアルだったから……。

「そろそろ小休止にしましょう。完全に日が暮れる前には森を抜けたいところですが、ペースが速すぎては篠原さんが持ちません……あ、いえ、その、変な意味ではなく……」

「わかってます。自分の息が上がってるのは、俺自身が一番わかってますから」

どさりと木の根元に腰を下ろす。そうだ、夢でこんなにくたびれるわけがあるか。こんなに汗だくになるわけがあるか。足を取る泥の感触も、ざらついた木の皮の感触も、もう幻なんかじゃない。

「足を引っ張ってしまってすみません……鎧を付けてる女性がピンピンしてるのに、情けない」

「私は一般的な女性とは鍛え方が違いますから。それに、状況を冷静に鑑みて己の力量不足をしっかりと受け止められるのなら、それは立派な事です。頼るべき時には大人を頼る……それも一つの誠実さです」

穏やかな笑みと共に差し出された皮の水筒。蓋の開け方がわからず困惑する神薙の前に腰を落とし、ヴィオラは蓋を開けた水筒を改めて差し出す。その仕草があんまり無駄なく綺麗だったので、思わず顔が赤くなってしまった。

「もぐもぐ……。あっ、篠原君、干し肉食べる?」

「あ、うん、いただきます」

無邪気に干し肉を齧るファリフの横でおこぼれを頂戴する。色々な動悸も収まってきた。森の中は濃すぎる緑の匂いと共に、人工的ではない少し湿った風が吹く。そんな自然、コロニーでは感じる事は出来なかったのに。これが万が一にもすべて空想だとしたら、なんと想像力豊かな事か……そんな風に苦笑を浮かべつつ、一気に水を呷った。

「ファリフ、これからの事について相談したいのですが。篠原さんの処遇についてですから、あなたの意見も聞かせてくれると助かります」

「これから篠原君をどうするのか、だね?」

「ええ。個人的には、辺境地域に居たままでは彼の安全を確保出来ないと考えています。無論、ファリフにも事情がある事は理解していますが、ここは帝国領に近すぎる」

「えっと……帝国というのは……?」

「多分、最も熱心にヴォイドと戦っている国だよ。彼らがいなかったら辺境も危ない。だけど彼らのやり方は過激すぎる! ヴォイドを倒しさえすれば、この世界がどうなってもいいと思ってるんだ! その強大さはわかるけど、僕は一緒に戦いたいなんて思えない。だから僕は個人的に信頼できる仲間を……星の友を探しているんだ」

今すべてを理解する必要はないと前置きをし、二人は帝国について語った。

この森は辺境と呼ばれる地域にあり、そこがヴォイドの制圧下に近い事。辺境を挟んでヴォイドと戦っているのが帝国と呼ばれる国であり、帝国はファリフにとってだけではなく、この世界の国々から見るとあまり好意的には受け止められない部分もある国家であるという事……。

「帝国の主張や理念を頭ごなしに否定するつもりはありません。しかし彼らの言動は時に利己的であり、他者の苦しみを厭わない。何より今問題なのは、その帝国が転移者を集めていて、集めた転移者を自分たちの為の兵力として利用しようとしていると、そのような噂が流れている事です」

「つまり、篠原君がもしも帝国に捕まったら、あいつらの悪巧みに利用されるかもしれないんだ」

「よくわからないけど、捕まったら危険だという事はわかったよ……」

二人が神薙を捜していた理由、それはヴォイドと帝国、転移者を渡してはならない存在が二つもあったからだ。そういった意味で二人の目的は完全に一致していた。

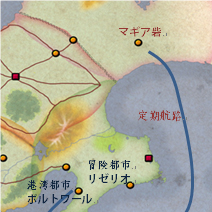

「ひとまず彼を安全な場所へ移動させるのが先決です。そして向かうのなら、人種の坩堝たる自由都市、リゼリオが最も安全かと」

「確かにあそこは完全中立だから帝国も迂闊に手は出せないか。うん……そうだね。まずはリゼリオに向かおう。篠原君がその後どうするかは、そこでゆっくり考えればいいよね」

ただ見ていただけの神薙にも、ヴィオラとファリフがそれぞれ別の勢力の出身である事はわかる。二人がお互いの所属元よりも自由都市の名を挙げたのは、そこがファリフの言うように中立だからなのだろう。色々と質問したい事もあったが、話の腰を折るのも気が引けたし、そもそもなんでもかんでも質問すればいいというものではないと、神薙は冷静に理解していた。

「しかし、恥ずかしながら私は辺境の地形については不勉強です。ファリフ、リゼリオへ安全に向かう為に妙案があれば賜りたいのですが……」

「“ゲート”を使えば早いんだけど、辺境にあるゲートは“ノアーラ・クンタウ”の中なんだ。ノアーラ・クンタウはさっき話した帝国が作った要塞だから、安全かと言うとちょっとね」

「となると、海路ですか。陸路はやはり帝国の都市を通過しますから」

「マギア砦なら部族側の協力も得られるし、比較的安全に船を出せると思う。ゲートに比べるとかなり時間かかっちゃうけど、背に腹は代えられないかな。丁度方向もあってるし、このまま案内するよ」

「そうでしたか。いえ、そうだろうと思って進んでいたのですが」

「……ヴィオラ、さっきこの辺について不勉強って言わなかったっけ?」

そんなやり取りを横目に苦笑する神薙。ともあれ当面の目的地は決まった。一行は森を抜け、辺境領に存在する“マギア砦”を目指す事になった。

(文責:フロンティアワークス)

篠原 神薙

ファリフ・スコール

ヴィオラ・フルブライト

「こ、これがこっちの世界の建物なのか……」

「そうだよ? すごいでしょ! こんな立派な砦、辺境に二つとないよ!」

「……すごいね、色々な意味で……」

のちにこの誤解はあっさり解ける事になるのだが、神薙は辺境の光景をクリムゾンウェストの文明水準であると勘違いしていた。とても現代っ子が暮らしていける環境ではないというのは言うまでもないので、華奢な少年は一人でお先真っ暗な気分を味わっていた。

「ちょっと僕、話をつけてくるから。あんまり変な事しなければ怒られないと思うけど、この辺で大人しく待っててね!」

手を振りながらとっとこ走り去るファリフ・スコール(kz0009)の背中に心細さが湧き上がる。ヴィオラ・フルブライト(kz0007)もここでは勝手が違うのか、あまり居心地は良くなさそうだ。それもそのはず、先ほどから“部族”の皆様の視線はなかなかに鋭く突き刺さってくる。

「ここは帝国と関係ないんですよね……?」

「あまりそういう事を言うと、本当に怒らせてしまいますよ。尤も、この砦はこれでも部外者には開かれている場所だそうですから、早々危険な事は起こらないでしょうけれど」

マギア砦は辺境部族がヴォイドと戦って奪い返した一大拠点だ。それは彼らにとって勝利の希望、その象徴でもある。ただの砦という以上に、部族独自の力で歪虚を退けられると主張する人々にとっては重要な意味を持つ場所なのだ。

「だからこそ彼らはこの場所を堅く守っていますし、帝国の介入をより嫌っている筈です。私が聖堂戦士団の人間である事は一目瞭然ですが、篠原さんは異世界の服装ですし、その服装はどちらかというと帝国側の文化に近いものですから」

「それで睨まれてる気がするんですね……」

「お待たせー! 船は出してくれるって! 夜明けを待って出発しよう。とりあえず今日は砦に泊まっていくといいよ……って、どうしたの篠原君?」

戻ってきたファリフが首を傾げる。神薙は無言で青ざめた顔を横に振った。

「なんでもないよ、なんでも」

「……変なのー? まあいいや! 今日は疲れただろうし、おいしい物食べてぐっすり寝て、また明日から頑張ろうね! さあ、こっちだよ! 篠原君を見れば、みんな僕の“星の友”探しが順調だって事、わかってくれるだろうし。まさに一石二鳥だね!」

「なんか、ファリフってすごいのかすごくないのかよくわからないな……」

「彼女には彼女で色々と事情がありますから」

すったかたーんと砦に消え去るファリフを追いかけて一行は移動を開始した。温もりの傍を離れるのが名残惜しくしばらく炎に手をかざしていた神薙だったが、ふと部族の人々とは違う、異質な視線を感じとった。ゆっくりと振り返るが、そこにはただ闇があるだけだ。

「……誰か、そこにいるの?」

立ち上がって声をかけてみるが既に気配は消えていた。首を傾げる神薙に気づいたヴィオラが振り返り声をかける。

「どうかしましたか?」

「あ、いえ……。なんだか誰かに見られていたような気がして……」

今思えば、その視線はずっと自分にまとわりついていたような気がする。思い返せばそう、あの森の中から既に……誰かの気配が自分を捉えていたような……。

「……誰かの視線、ですか? 私は何も感じませんでしたが……」

「ヴィオラさんが気づかなかったなら、俺の気のせいだと思います」

「……そう、ですか。先に説明した通り、篠原さんは特別な立場に身を置いています。警戒しすぎるに越したことはありませんからね。気に留めておきましょう」

口元に手をやり思案するヴィオラ。しかしすぐに切り替えたのか、穏やかな笑みに変わった。

「しかし、ただの学生には少々無理を強いてしまいましたね。よくここまでついて来てくれました」

「いや……俺は何も。自分の事も何もわからないし、せめて迷惑をかけないようにしてるだけです」

「右も左も、ましてや後ろさえもわからない状況で、よく自分を保っている物です。嘆かず、惑わず、あなたは良く困難に立ち向かっています。もっと自信を持っても良いと思いますよ」

照れながら視線を逸らす神薙。その手を取り、ヴィオラは優しく語り掛ける。

「何が正しく、何が間違いなのか……その判断を下す為の過去さえないあなたに、私達のしている事を信じてもらうのは難しい事だと思います。ですがどうか……これだけは信じて欲しい。私達は、あなたの味方です。少なくとも……あなたの無事を祈っているという意味では。例え立場は違えども、私もファリフも同じ筈ですから」

「……ありがとう、ございます」

ヴィオラの手は日々の訓練で固められ、麗しい外見からは想像もつかない程ごつごつしていた。けれどとても暖かく力強い。この手は間違いなく生きている者の手だ。日々を努力と共に過ごし、己と誠実に向き合ってきた者の手だ。

それがわかるからこそ、彼女の優しい言葉が胸に響くからこそ、まだ心の底から彼女達を信じられないでいる自分の猜疑心が後ろめたく、気の利いた言葉の一つも出てこない自分が情けなかった。それでもヴィオラは目を逸らした彼にそれ以上無粋な言葉をかける事もなく、ただ砦へと誘うのであった。

「ちょっと、いつまでそこにいるの? 中の方が温かいよ、早くこっちにおいでよー!」

「ああ、うん。今行くよ!」

大きく手を振っているファリフに声を返す。 これから何が起こるのか。自分が何故ここにいるのか。何一つ、わからないままだけれど。

リアルブルーからの転移者、篠原神薙はその冒険の第一歩を踏み出した。

彼がこの世界においてどのような意味を持ち、そして何を決断するのか。

その答えを彼が知るのは、まだもう少し先の話である――。

(文責:フロンティアワークス)

第2話「覚醒」

※各タイトルをクリックすると、下にノベルが展開されます。

商魂逞しい自由都市同盟の商人達は

辺境向けにも商船をしばしば

運航させているようだ。

「ここが自由都市同盟領……港湾都市ポルトワールか。辺境とは全然雰囲気が違うんだね」

「自由都市は商人の街だからね。面白いものが沢山あるから、きっと篠原君も気に入ると思うよ……って、だ、大丈夫? まだ船酔いきつい?」

ファリフ・スコール(kz0009)が振り返ると神薙はぐったりした様子。遠い目で港町を眺めている。

「こんなに激しく揺れる乗り物に乗ったのは久しぶりだ。宇宙船の大気圏突破よりは遥かにマシだけど……」

久しぶりの海と大量の水に感動したのも束の間、神薙の旅路はそれなりに辛い物となった。コロニー暮らしの肌に合わない船旅。加えてこのべたつく潮風と生物が腐って液状化したこのにおい。だいぶ慣れはしたものの、ここに来てどっと疲れが表面化しつつあった。

「小さい時は平気だったのに……うっ、ちょっと気持ち悪くなってきた……」

篠原 神薙

ファリフ・スコール

ヴィオラ・フルブライト

「ファリフ……ゆ……ゆらさないで……っ」

二人を遠巻きに眺めるヴィオラ・フルブライト(kz0007)は、潮風に髪を揺らしながら苦笑を浮かべるのであった。

何とか事なきを得た三人は船から降ろされる積み荷の流れに紛れるように港へ降り立った。同行を許可してくれたこの船はマギア砦とこのポルトワールの間を行き来している連絡船で、辺境への物資の搬入、或いはその逆の役割を担っていた。

「久しぶりのポルトワールだ! うーん、相変わらず賑やかで楽しそう!」

「ファリフ、はしゃいでいる場合ではありませんよ。ここからハンターズ・ソサエティのある“リゼリオ”まではまだ距離があります。あまり目立たないように身を隠……」

「あーっ! ま、まずいよヴィオラさん!」

「ですから、静かにするようにと……」

「積み荷の抜き打ちチェックしてる! どうしょう、篠原君がいるのがバレちゃうよ!」

慌てたファリフが指差す先、既に他の乗組員が積み荷と共にポルトワールの警備兵から取り調べを受けていた。これはそれほど珍しい光景ではない。想定外のトラブルを持ち込まれぬように実施される、ポルトワール側の当然の権利である。だが、今はちょっとまずい。

「聖堂戦士団と僕の事は話つけてあるけど、篠原君の事は言ってないから……」

「という事は……違法輸入品目、という事になりますね」

「輸入って……そんなモノか何かみたいな……」

「自由都市同盟は“商人”の世界だから、商人同士の“取り決め”はすごく重たいんだ! ただでさえ難民問題とかで他国領からの不法入国にはうるさいのに、それが転移者となったら間違いなく大騒ぎになるよ!」

頭を抱えてあたふたするファリフ。ヴィオラも険しい表情で、口元に手をやりながら思案している。ここまで来て神薙は自分の置かれている状況を少しずつ理解し始めた。

「捕まったらどうなるの? もしかして、まずい?」

「どうもこうも……」

「牢屋に入れられてみっちり取り調べを受けた上に強制送還だよ! しかも辺境領も無関係じゃないから、僕達スコール族との信用問題に発展しちゃうかも……っ」

「もしかしなくてもすごくまずいんじゃないか!?」

「積み荷の中に紛れさせ……いえ、そのような姑息な手段が通じる相手ではなさそうですね」

「そ、それでも何もしないよりはましだ。俺が石になればいいんですね!」

「篠原君、真顔で何言ってるの!? 普通に重量測定に引っかかるよ!? わーっ、やばいやばい順番が……順番が迫ってくるーっ!?」

ヴァネッサ

「わっ! ヴァ……ヴァネッサさん!」

「やあ、久しぶりだねファリフ……っと……なんだ? 飛びつく程、私に会いたかったのか?」

「ヴァネッサさん……助けて!」

要領を得ない様子で小首を傾げたのはヴァネッサ(kz0030)と呼ばれたショートヘアーの女性だ。ヴィオラともファリフとも異なる、セクシーで余裕ある物腰の美女である。神薙は内心“またか”と思いながらその女性をしげしげと眺めていた。

「ヴァネッサ……と言いましたか。あなた……一体何者ですか?」

慌てふためくファリフとその傍らに居た何やら事情ありげな少年と聖堂戦士という組み合わせ。ヴァネッサは冷静に“ワケアリ”を見抜き、神薙だけを一時的に連れ出して検査をやり過ごした。後は正規の手続きを終えた二人と合流しただけなのだが、言う程簡単な事ではない。

「なに、ただこの辺りでは少し顔が利くというだけだ。流石に鉱石の山は無理でも、人一人チェックを抜けさせるくらいはわけないさ」

「ヴァネッサさんは悪い人じゃないよ。いつも物資を手配してくれるし、こっちでお世話になった事もあるんだ」

「ファリフは同盟領を歩くには無邪気すぎる。そういえば最初に会った時も……」

「そ、その話はもういいでしょ! もう都会にも慣れたよ!」

「フフ……そうかい? それにしてはキミ、さっきは随分目立っていたがね。いや……厳密には……キミ“達”、かな?」

値踏みするように神薙を上から下へ眺めながら笑みを浮かべる。その視線を遮るように警戒心を露わにしたヴィオラが立ち塞がった。

「助けていただいた事には感謝します。しかし我々は先を急ぐ身。これ以上の手出しは無用です」

「そう目くじらを立てる事もないだろう? 聖堂戦士団の団長様を相手に悪さなんてしないよ」

眉間に皺を寄せるヴィオラ、そして薄らと目を細めて笑うヴァネッサ。やや険悪なその空気を散らすように両手を振りながらファリフが仲裁に入る。

「二人とも仲良くしようよ! 篠原君が見た事ないようなすっごい顔してるよ!」

「俺の事は、お構いなく……」

「つれない事を言うなよ少年。助けてやったんだ、事情を知る権利くらいはあるだろ?」

肩を竦めてウィンクするヴァネッサ。ファリフは背後のヴィオラをチラチラと気にしながらこれまでの経緯を手短に説明していった。

「なるほど……奇妙な連中を見たというから来てみれば、確かにこれは珍客だね。この港町には大概の珍品が集まるが、転移者というのは希少だ。尤も、キミが本物なら……だがね」

「ヴァネッサ。この件はくれぐれも内密に……」

「さて、どうしようか? “沈黙は金、支払は銀”と言う言葉もある。助けてもらって更に口止めまでしようというのなら、誠意を見せたらどうだ?」

ヴィオラの横顔が黒い笑顔に染まっていく事に最も恐怖したのは真横に居た神薙であった。ヴィオラはおもむろに財布を取り出し、金貨を差し出す。

「実に“商人の街”をよく理解している。流石はその名を轟かせる聖堂戦士団長だけはあるな」

「天命に従う私達が金銭で協力を仰ぐのは如何な物かと思いますが、致し方ありません。もしも金銭がお気に召さないのであれば――私、聖堂戦士団長ヴィオラ・フルブライトに一つ貸しを作った。そう思ってもらってもいい」

鋭い眼光に射抜かれ、しかしヴァネッサは飄々としていた。ずいっと身を乗り出してヴィオラの顔をまじまじと眺めると、にっこり微笑んで金貨を押し返した。

「そう真に受けるな、ただの冗談だよ。それにしても……面白い。ファリフに免じて金をとるつもりはなかったが……“貸し”か。それは色々とオイシそうだ。金は要らないが、“そっち”は受け取っておこう」

すっと身を引いたヴァネッサだが、まだ二人の間に火花は散っている。ファリフが何かわめきながら間に入りまた両手をぶんぶん振り回す様を、神薙は遠い目で見守っていた。

「リゼリオに向かうなら、ダウンタウンを通り抜ける方がずっといい。表通りは海軍の連中が睨みを利かせているからね。面倒事は避けたいんだろ?」

そう語るヴァネッサの指示に従い、三人は目立たないように軽く変装してダウンタウンを行く事にした。ヴァネッサは「からかった事への詫びだ」と言ってリゼリオまでの道案内を買って出た。渡りに船、大歓迎なファリフ。不満よりも実利を取り承認したヴィオラ。そして神薙はもう頷く事しか出来なくなっていたので、晴れて旅路に新たな仲間が加わる事となった。その代わり大所帯を避け、これまで連れていた部下の兵達とは一時別行動である。

「大通りから少し入っただけなのに、急に薄暗くなりましたね」

「一見華やかに見えるこの街にも色々と事情はある。表通りを歩く太った商人や肩を怒らせた軍人には見えない物もあるし、そういう影を歩いてこそ見えてくる物もあるだろう。少年の目にはこの街がどのように見えるのか……実に楽しみだよ」

――自由都市同盟。それは商人が支配する世界。

活気ある街並みは古来より流れ続けた商人達の血と汗と涙の結晶だ。神薙には想像もつかないような逞しく生きる人々の歴史がここには息づいている。だが華やかな暮らしの中に身を置く者がいれば、こうして光の届かない路地裏の暗がりで一生を終えてしまう者もいる。

「全ては表裏一体、光あるところには闇もあり。大金を手にする夢も、それに破れた失望も同盟にはありふれたドラマさ。金は色々な事を教えてくれる……そうは思わないか、少年?」

ヴァネッサの指先が弾いたコインが空を舞う。表、裏、また表……。くるくると回るそれは、僅かに差し込む光を弾いたかと思うと瞬く間に姿を消してしまった。

「き、消えた……?」

「それと……ここを抜ける時は財布に注意してほしい。こんな風にスられるぞ?」

見ればヴァネッサの手の中には神薙唯一の持ち物である携帯電話があった。財布だと思っていたヴァネッサは首を傾げているが、神薙はあわててそれを引っ手繰った。

「ちょ、ちょっと……いつ盗ったんですか!」

「キミがコインを見ている間に……それにしても珍妙な道具だね。異世界の物か?」

「俺の記憶を取り戻す……唯一の手がかりなんです」

携帯電話を見つめる神薙。ヴァネッサはその肩を強めに叩き、歩みを急かすのであった。

(文責:フロンティアワークス)

「ここが“冒険都市リゼリオ”……自由都市同盟で最も“自由”を名乗るに相応しい街だ」

馬車を降りた一行はいよいよリゼリオの入り口に立っていた。大勢の人で賑わう大都市、だがその雰囲気はポルトワールともまた一味違う。

「ここではもう変装も必要ないね。様々な種族の様々な事情を抱えた者達がここでは共存している。君という存在も、彼らならば快く受け入れてくれるはずだ」

自由都市同盟は、それぞれが独自の自治権を持つ都市の集合体であり、厳密には“国”ではない。

都市はそれぞれが一つの小さな領土であり、独自の主義主張を持つ。だからこそ自由都市は一つ一つが色濃く個性を持っており、中でも特にこのリゼリオは独自の発展を遂げた都市だと言える。

「自由都市同盟っていうのは、いくつかの都市が同盟を結んだ文字通りの集合体だ。勢力としての首都を名乗る都市、農業に精を出す地域……ポルトワールは交易や海産業と、それぞれが優れた面、特徴を持っている。そういうのを差し引いても、この冒険都市リゼリオは特別な場所だと言えるだろうね。何故ならここは、ハンターの街だからだ」

ヴァネッサ

篠原 神薙

ヴィオラ・フルブライト

ファリフ・スコール

ラキ

「ここには“ハンターズ・ソサエティ”……ハンター達の総本山がある。だからここはあらゆる国家、組織から独立し、常に独立を保っている。君達が避けてきた“帝国”もむやみに手出しは出来ない。勿論、ファリフの“辺境”やヴィオラの“王国”も……そして、“同盟”でさえもね」

そう説明し、ヴァネッサ(kz0030)は振り返る。真っ直ぐに少年の目を見つめ、言葉を続けた。

「ここでは歪虚と戦うハンター達が協力し合い、忙しくも楽しい日々を過ごしている……私にはそう見えるよ。戦うだけじゃない。飼い猫を探したり、お祭り騒ぎをしたり……。ま、少年にもそのうちわかるさ。この街はきっと、君を受け入れてくれるだろうからね」

ポンと肩を叩かれ、篠原 神薙(kz0001)は周囲を見渡した。背格好も肌の色も服装も何もかも違う人々が、まるでそれが当たり前のように歩き回っている。これまで人目を気にし、こそこそ逃げ隠れしながら過ごしてきた神薙に、その事実は僅かな安らぎを与えてくれた。

「では、さっそくハンターズ・ソサエティに向かうとしましょうか。ヴァネッサ、ここまでご苦労様でした。それでは我々は先を急ぎますので」

「おいおい、そんなに嫌わなくてもいいだろう?」

「ついてこないでください。もう我々に用はない筈です」

「行き先が同じなんだよ。そう、ただの偶然だ、偶然」

一瞬だけむっとした表情を浮かべ、ヴィオラ・フルブライト(kz0007)は神薙の手を取るとツカツカと早足に街を歩き出した。

「もー……。急がないと見失っちゃうよ」

ため息交じりに後を追うファリフ・スコール(kz0009)。ヴァネッサは楽しそうに笑いながらそれに続いた。

ハンターズ・ソサエティ。“本部”とも呼ばれるそこはハンターと呼ばれる冒険者達、そして彼らに助けを求める人々で毎日賑わっている。右を見ても左を見ても冒険者ばかりで、その多くが武装していたり珍しい格好をしているのだから、ポルトワールとは雰囲気が違って当然だ。

「団長、お待ちしておりました!」

「特に変わりはありませんでしたか?」

「いえ、特には。我々も“追跡”の気配は感じられませんでした」

本部には先行したファリフやヴィオラの部下が待っていた。ヴィオラが気にしていたのは先日神薙が感じた何者かの視線で、あれ以来かなり慎重に追跡を警戒していた。

「我々に気配を悟られずに行動していたとなると、かなり腕の立つ“疾影士(ストライダー)”でしょうか?」

生半可な身のこなしでヴィオラをやり過ごせるとは思えないが、一流の力を持つ者が相手ではあり得ない話ではない。消去法でその線を疑っているところに“その筋らしい”ヴァネッサが現れたので、どうにも怪しんだものだが……。

「今のところ、彼女も特に不審な動きは見せていませんからね……杞憂ならば良いのですが」

「ああ、団長。既にソサエティの方には軽く話を通しておいたのですが、転移者を是非とも見たいという者が先ほどからずっと待ち構えていまして」

「――これが伝承に聞く転移者! やっと……やっと会えたねっ!」

明るい声に振り返る聖堂戦士団一行。すると神薙が一人の少女に手を取られているのが見えた。無言でヴィオラが部下を一瞥すると、「安全です」という具合に頷き返す。

「うわっと……え? 君は?」

「あっ、ごめんね急に! 初めまして、あたしはハンターのラキだよ! そして……ハンターズ・ソサエティにようこそ!」

両腕を広げ金髪の少女は笑った。やや小柄な、そして身軽な格好をした少女だ。突然の歓迎の声に神薙は面を食らってしまうのだが、構わずに少女……ラキ(kz0002)は神薙に顔を寄せる。

「ふーん……? へぇー?」

「な……なに?」

「なんか思ってたより普通だなーって!」

満面の笑顔で言われると少々ショックであった。僅かに肩を落とす神薙、その傍に同行者たちが集まってくると、ラキは再び大声を上げた。

「……ってぇ、なんか偉い人達に囲まれてる! 本当に転移者なんだね!? 王国の英雄に辺境のお姫様に……なんか逆らったら怖そうなお姉さんに……って、すごいね! 女の人にばっかり囲まれてるね! しかも美人!」

「名が知れ渡るというのも、時には考え物ですね……」

「僕、別にお姫様じゃないんだけどなあ」

同行者は三者三様の反応。そちらを気にしていたのも一瞬で、ラキの興味はまた神薙に移ったようだ。

「それで、転移者君は名前はなんていうの?」

「え……と。篠原神薙……です」

「カナギ……カナギね。なんだか不思議な響きだね!」

年頃の異性がこんなにもズイズイ近づいてくる事に神薙は妙な危機感を抱いていた。そうでなくても彼はちょっとひねくれ者なのだ。ラキの明るさは少々眩しすぎる。

「はい、そこまでです」

背後からラキの首根っこを掴み神薙から引き離したのはヴィオラだ。ファリフは呆れたように苦笑を浮かべながらその様子を眺めている。

「相変わらずだなあ、ラキは……。あんまり気にしないであげてね。悪い子じゃないんだよ」

「あなた達……本当にソサエティ側にきちんと話を通したんですか?」

ヴィオラの声にびくりと背筋を震わせる戦士達、慌ててお互い顔を見合わせる。

「いえ、それが……あのラキというハンターは元々王国や辺境からの依頼で転移者捜索に当たっていた一人で、信用できると……」

「誰ですかそんな依頼をしたのは……。まあ、話が通っていてきちんと信頼のおける人物なら良いのですが……。ラキさんと言いましたね? 彼に関する問題は非常にデリケートです。相応の立ち振る舞いをお願いしますね?」

「ハッ、ハイ! 大人しくしてます!」

そんな騒動も落ち着き、一行は本部の片隅にあるテーブルを借りて今後について話し合う事になった。今後の事と言えば、それは勿論、篠原神薙の身の振り方についてである。

「ハンターになっちゃえばいいんだよ!」

というのはラキの第一声で、しかし誰もが遠回しに勧めようとしていた結論であった。

「……えーっとね? 僕達は、いつまでもずっと篠原君についててあげる事は出来ないんだ。そうしてあげたいのは山々だけど、色々と事情があるから」

単純にファリフやヴィオラは忙しい身であるという事もあるが、二人がそれぞれの勢力にとってそれなりの立場にあるという事も今となっては問題だった。

ヴィオラが神薙を連れて帰れば、それは“王国が転移者を確保した”という事になってしまう。それはファリフが辺境に連れて行っても同じ事だ。

「だから皆は完全中立であるこの街に俺を連れてきたのか」

「リゼリオにいる限りは帝国でさえ気安く手出しは出来ません。そして冒険者達は特殊な事情を持った人間に対し寛容です。事実、ハンターズ・ソサエティはあなたの保護を容認してくれました。あなたの生活をここなら保障してくれるはずです。篠原さんさえ良ければ、ですが」

「だけど俺、別に何の力もないし。保護してもらっても役には立てないと思うんだけど……」

「だーかーらー、ハンターになっちゃえばいいんだよ!」

というのはラキの第二声で、そして誰もが遠まわしに勧めようとしていた結論でもあった。

「……ハンター?」

「え、えーとね……。冒険者と呼ばれる人達は、沢山いる。だけど“ハンター”と呼ばれる人はその中でも一握り。主に“覚醒者”としての力を持つ者達を差すんだ。そういう意味で、ハンターズ・ソサエティとは、“覚醒者の集合体”と言えるわけ。ちなみに僕らも“覚醒者”なんだよ」

覚醒者――。“イクシード”とも呼ばれる彼らは、“マテリアル”の加護を得て歪虚と戦っている。

「マテリアルっていうのは、簡単に言うとこの世界そのものの力……命が存在する為の、“正”の力なんだ。それは木や大地にも、そしてすべての生き物の中にも息づいている。勿論、人間にもね。覚醒者っていうのは、自分の身体の中に眠っているマテリアルの力を意識的に扱えるように“覚醒”した人の事。そしてその資質がたぶん、篠原君の中にも眠っていると思うんだ」

「リアルブルーの人間は、特にこのマテリアルを多く持つと聞きます。つまり覚醒者になる為の素質は十分に備わっているという事です」

ファリフに続きヴィオラが語り掛ける。しかし神薙は何故か視線を落とし、テーブルの真ん中をじっと見つめていた。

「篠原さんがこの先どのようにするにしろ、覚醒者であった方が行動しやすい。実際に確かめてみるまでわかりませんが……“精霊”と契約してみては?」

「いや……その、俺は……」

歯切れの悪い返事には相応の理由があった。

なんとなくここまで来て、流されてリゼリオにやってきて、また流されて覚醒者と呼ばれる者になってしまおうとしている。思えばずっと彼女らの狙いはそこで、やはり求められているものは“伝説の救世主”で……。

彼女らが自分を騙しているだとか、悪意的な企みがあるだなんて思ってはいない。いや、思いたくはない。だが“力”を得る事に対する躊躇いは、簡単には消せそうにもなかった……のだが。

「――大丈夫だよ! 細かい事は、ハンターになってから考えればいいんだよっ!」

ラキの第三声がまた場の空気を換えた。何の根拠もない笑顔に神薙は軽い眩暈を覚えたが、文句を言うより早く近づいてきたラキに手を取られ立たされてしまった。

「大丈夫、大丈夫! 覚醒者になるのは、素質さえあればカンタンだから!」

「いやだから、俺はっ」

「まさか働きもしないでずーっとここにいるつもり? 皆に助けてもらってさ。ここまで送り届けてもらってさ。それで何の恩も返さなくていいの?」

ぎくりとする。それは……当然、いいわけがない。よくはないのだが……。

「確かに本部に引きこもってれば安全だよ。みんないい人だし、カナギに無理な事なんてさせない。どんな国からだって守ってくれる。だけどね……カナギにはもっとこの世界の事知ってもらいたい。もっとこの世界の事、好きになってもらいたいんだ」

「世界を……好きに?」

「もしかしたらこの世界の救世主になる人かもしれない……もちろん、期待してたよっ! だけどカナギはカナギじゃない。別にものすごい英雄じゃなくたっていいよ。この世界を救ってーなんて言わない。だけど才能があるなら、素質があるならやってみるべきだよ!」

「そんなに単純な事じゃないと思うんだけど……」

「じゃあカナギ、他に働き口見つけられるの? この世界の事何もわかんないのに? ごはんは? 寝床は? どうやって生活していくつもりなの? ひきこもりさんですか?」

それはもう、ぐうの音も出ない。確かに自分にとってこの世界で自立する為に最も現実的で手っ取り早い方法が“それ”なのだとわかっていた。わかっていたけれど、“なにか”が足を引っ張って身動きが取れずにいたのだ。

しかしこうやって無理矢理立たされて、引っ張られて歩かされて……そうしてみると気が付く。自分を縛っているものなんて、わりとあっけなくほどけてしまうものなのだ、と。

「――怖がる前に、やってみよう。踏み出してみようよ、一歩を!」

白い歯を見せて、拳を握りしめて笑うラキ。その言葉があまりにも有無を言わさないものだから、神薙は気づけばゆっくりと頷き返してしまっていた。

「……決まりですね。ややその成り行きには疑問が残りますが」

「僕も最後まで見届けるよ。一緒に行こう、篠原君!」

「頑張ってきたまえ。私はここで待たせてもらうとしよう」

静観していたヴァネッサだけがひらひらと手を振る。ここで逃げ出す程、篠原神薙は現代っ子ではない。覚悟を決める……いや、逃亡を諦めるように、深くため息を零すのであった。

(文責:フロンティアワークス)

ハンターズ・ソサエティに併設された修練場に必要な物は揃っているし、覚醒出来るかどうかは手順よりも資質が問題になる事が多い。そして少し調べてみれば神薙に十分すぎる程のマテリアルが眠っている事は明白であった。

「覚醒の手順は色々とありますが、今回はオーソドックスに精霊と契約を交わし、“クラス”を得て覚醒者になるという手順を踏むとしましょう」

「その、精霊というのは?」

「わかりやすく言うと、これだねっ」

ずいっとラキ(kz0002)が差し出したのはキノコとしか言いようのない、しかし神薙が知る物とは明らかに違うキノコであった。

「え。待って、もしかしてこれが噂のキノコ……!?」

「うん。パルムっていうんだけどね。キノコ型の精霊で、“神霊樹(アガスティア)”の世話役なんだ。神霊樹っていうのは……まあいいや、また後で説明するね! いっぺんに言うとわかんなくなるだろうし!」

「そのパルムいつからいたの?」

ラキ

篠原 神薙

ヴィオラ・フルブライト

篠原 神薙(kz0001)とラキのひそひそ話をヴィオラ・フルブライト(kz0007)の咳払いが中断させた。二人がシャキっと居直るのを横目に説明を続ける。

「精霊とは、大きなマテリアルの固まりのようなものです。自然に存在していたマテリアルが昇華した存在であり、パルムの様に姿形を持つ物もあれば、目には見えないような場合もあります」

精霊を細分化すると話は少々ややこしくなる。“エクラ教”の話を避けずにはいられない立場だからこそ、ヴィオラは説明そのものを簡略化した。

精霊と一口に言っても種類は様々。偉大な人間の残留思念が精霊と化した“英霊”。物体として、生命体としての形を保ったまま精霊になった“竜”や“神霊樹”。そして考え方によっては“神”として、そして“祖霊”として信仰を集める場合もある。精霊の定義は宗教感によっても変わってくるので、今の神薙にとっては蛇足となるだろう。

「覚醒において最も手っ取り早いのは、精霊と交信し体内のマテリアルを活性化してもらう方法です。精霊の力を借りずとも偶発的に覚醒する事はありますが、方法が確立されているのにあえて遠回りをする必要もないでしょう」

「そうですね。それで、契約というのは具体的にどうすれば?」

「その陣の上に立ち、契約したいと願うだけです」

「それだけですか!?」

「契約の“場”は既に完成しています。あとはただ願うだけです。精霊との契約に共通の定石などありません。あなたの世界を解き放ち、ありのままの世界を感じるのです」

冷や汗を流し、いまいち納得しないまま魔法陣の上に立つ神薙。それから言われるがままイメージを膨らませようと目を瞑った。

リアルブルーの人間にとって、“精霊”なんてものは眉唾物で当然だ。しかしこの世界では違う。この世界には至る所にマテリアルの力が、精霊の意志が行き届いている。このクリムゾンウェストでは、人と精霊の距離感は神薙が思っている以上に近しいのだ。

「俺の世界を、解き放つ……?」

――そもそも、俺の世界ってなんだ? 少年は自問自答する。

正直な所、覚醒者になりたいと強く願う理由はない。いや、完全にないわけではないが、どれも消極的なものだ。元の世界に戻りたい、記憶を取り戻したい、それまでの間この世界で生活したい……結果、手段として契約を欲しているだけだ。

「……篠原君、どうしたんだろう? 素質は十分以上の筈なのに」

「迷いがあるようですね」

目を瞑っていても精霊は感じられない。そんな神薙を心配そうにファリフとヴィオラが見守っている。声は聞こえずともそれがわかるから、また少年の中に焦りが生まれてしまう。

「何を迷ってるんだ……覚醒者になるしかない……わかってるだろ……!」

もう、ヴィオラやファリフに迷惑はかけられない。別れの時が来たんだ。わかっていた事だ。いつまでも誰かに守られたままではいられない。生きていかなければ、自分の力で。

「だから俺は、伝説の救世主にだって……」

『なれるわけないだろ? そんなライトノベルじゃないんだから』

はっとして顔を上げた。声が聞こえた気がしたのだ。だがそれは誰の声でもなかった。あれは確かに――自分自身の声だった。

瞼の裏に広がる闇の中に、淡い光が揺れていた。それは人の形を作り、語り掛けてくる。

『無理するなよ。出来もしない事をやろうとするから失敗するんだ』

「失敗……?」

『みんなきっとがっかりする。俺は救世主にはなれないんだって、そう思われたら……きっとみんな離れていく。怖いんだろ? 失望されるのが』

ぐしゃりと、鈍器で頭を殴られたかのようだった。

そうだ、これだ。さっきから……いや、最初から自分にまとわりついていた重さの正体。それは、自分自身を冷静に判断するもう一人の自分の声。“みんなに嫌われたくない”、保身の声だ。

『俺は普通の人間で、普通の学生だ。こんな世界で生きていける人間じゃない』

「ああ……そうだな。俺は化け物と戦えるような勇敢な人間じゃないよ」

『みんなに助けられて、救われて、期待されて……でも無理だよ。何もできるわけない』

「恩なんか返せない……だから、優しくされるのが辛かったんだ」

きつく目を瞑り、拳を握りしめる。ようやく分かった。この弱さこそ、自分とこの世界を隔てていた壁なのだと。この声に従っている限り、自分は何者にもなれない。

「だけど……そう考えているのは、嘘じゃない。不安なのは、本当なんだよな」

ゆっくりと目を開き振り返ってみる。ヴィオラとファリフは落ち着いた様子だ。それはきっと自分を信じているから。そして……ラキはパルムをぎゅっと抱きかかえたまま、目だけで訴えている。“できるよ”と。“大丈夫だよ”――と。

「不安で、どうしたらいいのかわからないよ。だけど……やってみなくちゃ、わからないままだ」

この世界で救われて。誰かの手を取り、引っ張られて流されて。

見ず知らずの、本来ならばきっと永遠に交わる事のなかった世界の荒波に揉まれ。

「もう、何も知らなかった俺じゃないから」

色々な事情があって、立場があって。良い事も悪い事もある。これから辛い事だって沢山あるだろう。けれど、まだわからない事を怖がっていたら……何もできないじゃないか。

「別に深い理由や強い願いがあるわけじゃない。だけど……“わからないまま”にしない為に。一歩踏み出す為に……。この世界をもっと感じて、知って、理解する為に……。俺がどうしてここにいるのか、それを知る為に……」

――ゼロからプラスへ、気持ちを動かす為に。

「流されたままでもいい。俺は、力を求める――!」

闇の中、自らを取り囲む四色の光。それらはくるくると回転し、やがて神薙の中へと飛び込んだ。交差する光の中心で眩さに目を開いた瞬間、胸の奥底から熱が込み上げるのを感じた。確かにこの身体の中に、理由なき胸の奥に、力が宿った事を感じさせるほどに。

「どうやら上手く行ったようですね」

「おめでとう、篠原君!」

仲間達の声が聞こえる。そう、もう赤の他人じゃない。ラキが飛び跳ねて喜んだ後、満面の笑みでサムズアップする。だから神薙も照れくさそうに、仕方なさそうに笑いながら親指を立てたるのであった。

クロウ

契約も無事終了したところで一行がその場を後にしようとした時だ。いつからそこにいたのか、一人の男が声をかけてきた。背が高くがっしりとした体形で、眼鏡の向こうから不敵な視線が神薙を捉えていた。何より特徴的なのはその腕に装備した“機械”で、少なくとも神薙にとってこちら側の世界に来てから初めて遭遇する代物であった。

「あれ? クロウ、どうしてここに?」

「ラキがでかい声で騒ぐからだ。とっくに噂になってんぞ。伝説の転移者が現れたってな」

ニヤリと口元を緩める男の前にヴィオラが立ち塞がると、男はやや仰々しく身を離した。

「おっと……怖い怖い。ま、名も名乗らなきゃそうなるか。俺はクロウってモンだ。ラキと同じハンターだよ。それじゃどこの馬の骨かもわからねえってんなら、錬金術師組合の正博士ってつけてもいいぜ。ま……俺はあんまりこの肩書きが好きじゃねえんだが」

「錬金術師組合のクロウ……?」

「悪い人じゃないよ。ただちょっと……いや、かなり変人だけど」

目を逸らし笑うラキをよそにクロウ(kz0008)は神薙へと歩み寄る。そしてその視線を追って頷いた。

「……ああ? こいつが珍しいのか? これはな、魔導ガントレットってモンだ。帝国辺りに行きゃあゴロゴロ見かけるが……ま、珍しいかもな。“錬金術”に興味があるのかい?」

「錬金術っていうのは知らないけど、こっちの世界にも機械があるんだなって」

神薙はポケットから携帯電話を取り出す。それを目にした瞬間、クロウの瞳がギラリと輝いたのを誰もが見逃さなかった。

「こいつは……ほお。面白いじゃねえか。異世界の装置か。何に使うものなのか、教えてくれよ」

「え? あー、えっと、情報を伝達したり、蓄積したりするものなんだけど」

「パルムみてえなもんか。このサイズで持ち歩き可能とは、ぶったまげたぜ」

「あ、そこの一番下にある丸いボタンを押して、あとは画面をタッチして……」

二人はなんとなく意気投合し、機械について語り始めた。流石にこれはヴィオラ達も専門外なので蚊帳の外。三人の女性は集まって声を寄せる。

「……何の話してるの? アレ」

「流石に私も錬金術師組合の博士号と同等の知識量とは……」

「クロウはかなり変わってる人でね。ハンターの装備とか勝手に改造しちゃったりするんだ。その結果“くず鉄”みたいになっちゃう事もあるんだよ……」

「ただの危険人物ではありませんか。何故野放しにされているのですか」

「でも結構お手頃価格でいじってくれるから、みんな重宝してるんだ……。変だけど悪い人ではない……と……思う……かな。恨みは……結構買ってるけど……」

「ラキ、身に覚えがあるんだね……」

内緒話を終えて振り返ると、丁度男同士も話を終えた所のようだ。何だか少し打ち解けている。

「成程な。あんた、このテのモンに詳しいなら“錬金術師(アルケミスト)”が向いてるぜ。どれ、門出の祝いだ。ちっとばっかし弄ってやるよ」

笑顔で作業台につくクロウ。女性三人はその様子に冷や汗を浮かべる。

「ねえねえラキ? あの人たまに壊すんだよね?」

「壊すどころか原型を留めずわけのわからない物体に突然変異する事もあるねっ」

顔を見合わせている間に神薙の悲鳴が聞こえてきた。見れば作業台の上で篠原神薙が唯一異世界から持ち込めた大切な物が分解されている所であった。

「うわーっ!? なにやってんだおっさん!? 俺の携帯がーっ!!」

「いいから任せとけって。壊れたりはしねえよ…………たぶん」

「今たぶんって言ったよな!? 返せ、返せって……やめろお……やめてくれーっ!」

こうなってしまうと途中で奪い返しても神薙には元に戻せない。顔面蒼白で頭を抱える神薙を気にも留めず、クロウは鼻歌交じりに携帯電話を改造していく……。

機械を感覚的に把握するアルケミストにとって、

未知の技術であっても改造整備は御手のもの!?

とりあえず電池切れの危機は脱したようだ。

凄まじい手際の良さで携帯を組み直し、神薙へと投げ渡す。慌てて電源を入れ直してみると、そこには見覚えのないアプリが追加されていた。

「元々の機能を邪魔しねえように魔導デバイスとしての機能を追加してみたが、どうだ? そいつを介すれば、あんたが契約した精霊とより簡単に交信出来るはずだぜ」

「お……おぉお……!?」

アプリを起動すると画面から光が迸る。耳に当ててみれば精霊の声なのか、遠くで囁くような音が聞こえた。まるで本当に目には見えない何かがこの携帯電話に宿ったかのようだ。

「凄い……こっちの世界にこんなに高度な技術力があったなんて……」

「ははは。やっぱあんた、錬金術師に向いてるよ。“クラス”について知りたくなったら後で聞きにきな。同門のよしみだ、色々教えてやるからよ」

先ほどまでの不安が感動で吹き飛んだのか、二人は楽しげに話をしている。その様子にほっと胸を撫で下ろしヴィオラは微笑みを浮かべるのであった。

「ねえカナギ! 壊れた!? 壊れた!?」

「一応原型は留めてるみたいだね?!?」

「あ? 別にちょっと強化したくらいじゃ壊れてねえよ。確かに壊れる時もあるが、滅多にある事じゃないんだ。大げさなんだよ、お前達は」

「嘘つけ! だったらどうしてあたしのダガーは壊れたのよーっ! お気に入りだったのに、あれ!」

同時に駆け寄り神薙の携帯を覗き込むラキとファリフ。覚醒者になったばかりだが、神薙にはまた新しい仲間が増えたようだ。ここはハンターの街。きっと多くの縁が彼を導いてくれる事だろう――。

(文責:フロンティアワークス)

ラキ

篠原 神薙

ヴィオラ・フルブライト

ファリフ・スコール

修練場を出て直ぐのところでラキ(kz0002)がそんな提案をし、全員がそれなりに乗り気だった為、案内も兼ねて四人はリゼリオのマーケットに来ていた。

「って、カナギ、何飛び跳ねてるの?」

「いや、なんかすっごいジャンプ出来るからさ。これが契約の効果かと思って」

「だね! 多分でっかい剣とかも楽に振れると思うよ。せっかくだし武器も見てみようよ!」

「え、ほんとに? ……って、うわ。こんなに重そうなのに、軽い!」

露店に並んだ武器を手に取る篠原 神薙(kz0001)と次々におすすめするラキ。そんな二人の様子をヴィオラ・フルブライト(kz0007)とファリフ・スコール(kz0009)は優しく見守っている。

「よかった、あの二人うまくやっていけそうだね。ラキと篠原君、結構相性がいいのかも」

「これなら私達が去った後も安心、ですかね」

口元に手をやり微笑むヴィオラ。二人の様子を見送りながら別方向に歩き出す。

「この後食事会をするそうですから、私は料理の下調べでもしておきましょう」

「あれ? もうガードしてなくてもいいの?」

「いつまでも護衛についていられるわけではありませんし……それに、今の彼は立派な覚醒者です。生半可なトラブルでどうにかなってしまうような事はないでしょう」

すたすたと歩き去るヴィオラ。ファリフは頷き、同じく別方向へと歩き出すのであった。

「お店の人たち、みんな品物を勧めるのがうまいなあ。ついつい買っちゃいたくなるよ」

「この辺の人達ハンターに優しいから、ツケも利くんだよ」

「へぇ……でも俺今一文無しだし、今のところ収入の目途も立ってないからね……」

「そんなのあたしが教えてあげるって! この世界はね、ハンターの食い扶持だけは絶対になくならないから! ……困った事にね」

苦笑を浮かべて直ぐに立ち止まり、ラキは周囲を眺める。

「ちょっとここで待っててっ」

呼び止める間もなく走り出したラキ。すぐに戻ってきたのだが、その手には先ほど神薙が眺めていた一振りの剣が握られていた。猛然と駆け寄ってきたラキはブレーキをかけ、肩を上下させながら剣を差し出す。

「はいこれ! 先輩からの、冒険開始祝いっ!」

「え? いいのか?」

「いいのいいの! あたしもね、ハンターになった時に武器を買ってもらったんだ。ハンターって結構大変だからさ、これから色々あると思うけど……。この世界を周って見て、そして誰かを守って、助けてくれたら……嬉しいな。だからこれは、君の為のお祝いであり……君がこれから守る人達の為の、先行投資って感じかな!」

「……誰かを守る力、か」

その剣は覚醒した力のお蔭で軽かったが、神薙にとってはこの上なく重く感じられた。

「ありがとう。それから……よろしくな、ラキ先輩」

ブイサインを作って笑うラキ。しかし神薙はすぐに腕を組み頷く。

貰った大剣は早速背中に。とりあえず、

リンゴはこの世界も地球も変わらないようだ。

「えぇーっ!? それ今言う事ー!?」

笑いながら歩き出す神薙の背中を見つめるラキ。精霊の契約を経て、少年は何かが吹っ切れたようだ。それでもやはりラキの想像通り、彼は“普通の少年”だった。

転移者に対し、希望や期待はある。けれど実際に見つけた彼は特別でも何でもない、ごく普通の少年だった。だからこそ決めたのだ。特別扱いせず、突然知らない世界に迷い込んでしまった、“ただの人”として接しようと。ただ一人の冒険者として、共に歩んでいこうと……。

「それじゃあ、シノハラカナギ君のハンター就任を祝って……カンパーイ♪」

街での買い物を終えた一行は一度本部に戻り、ラキお勧めの店で祝いの席を開いていた。

「注文は私に任せてください。完璧に調べておきましたので抜かりはありません」

ヴァネッサ

「……当たり前ではありませんか。何故なら私には光の加護がついているからです。すみません、オーダーを」

なぜか張り合うように辛い物を注文し合うヴィオラとヴァネッサ(kz0030)。その様子にラキとファリフが小刻みに震えている。

「な、なんで辛い物ばっかり注文してるのっ!?」

「ていうかヴァネッサさん、まだいたんだね?」

「ファリフ、一つ良い事を教えてあげよう。……“タダより安い酒はない”」

いい笑顔なヴァネッサに苦笑するファリフ。そこへ料理が運び込まれ、我先にとラキが食いついた。

「うーん、リゼリオのごはんおいしいーっ! カナギも食べてみなよ。帝国のごはんとは比べ物にならないよ!」

「え、帝国の飯ってまずいんだ……って、本当だ。こっちの世界の料理もうま……って、辛ーっ!?」

こちらの世界に来てからというもの、常に何かから逃げるように前に進んできた。神薙にとってこんなにも明るくて楽しい時間は久しぶりで、だからこそ間近に迫った別れの予感にしんみりとした心境に陥らずにはいられなかった。

「ヴィオラさんとファリフは、ここでお別れなんだよね?」

顔を見合わせ頷く二人。神薙はその顔を交互に見てから頭を下げる。

「今までありがとう。それと……ずっと疑ってて、信じきれなくて、ごめん」

二人の事を信じたいと思いながらも、何かに利用されるのではないかと疑っていた。

だけど今ならわかる。二人は本当に純粋な善意でここまで付き合ってくれた事が。

「ラキに言われて、そして精霊と契約してみてわかったんだ。自分が臆病になって、誰かを信じる事から逃げていたって事に。だからこそ、手に入れたこの力を役立てたい。俺を助けてくれた二人の為に……この世界で苦しんでいる人の為に……そして、俺と同じようにこの世界に転移してくるかもしれない人の為に。“誰かを守る為”に。だから俺、ハンターになる」

笑って頷くヴィオラとファリフ。勿論、二人と別れるのが心細くないと言えば嘘になる。けれど今ならわかるのだ。自分がその気にさえなれば、心を開き、世界を感じようとすれば、必ず自分を助けてくれる人がいる。その絆をきちんと信じて応える限り、きっと道は開かれるのだと。

「みんな、今日までありがとう。そして……これからよろしくな、ラキ」

「もちろんだよ! ほら、この子も歓迎してるよ!」

神薙の顔面にへばりつくパルム。無言で神薙がそれをひっぺがそうとする様に仲間達が笑みを浮かべる。

「僕は辺境に戻るけど、それで一生のお別れってわけじゃないから。ハンターになったらいっぱい大変な事があると思うけど、いつかまた辺境にも来てね! そしたらもう一度、“星の友”になってもらえるよう、勧誘させてもらおうかな!」

「篠原さんの身辺警護については、王国関係者にも話を通しておきますから。あなたがこの世界にとってどのような存在で、何を成すのか……それは今はわかりません。が、しかしいつか道は示される事でしょう。――篠原さん、光のご加護があらんことを」

「……うん。いつか、もう一度!」

今度は神薙の方から手を差し伸べ握手を交わす。こうして三人の冒険は一度幕を下ろす事となった。しかし彼らの道が再び交わる時は、そう遠くはないだろう。

「ところで、皆ここに来るまでどんな感じだったのかな? 出会いの話とかあたしも知りたいな!」

「そうですね。護衛の引き継ぎも兼ねて、これまでの事をお聞かせしましょうか」

「篠原君が船で酔ったり、森でヘバったりした時の話とかね!」

「ちょ、ちょっとファリフ……それは勘弁してくれ……!」

別れと出会いの夜は賑やかに更けていく。

少年は世界と向き合い、守る為の力を手に入れた。しかしその真価は未だ試されてはいない。

力だけでも、誠実さだけでも覆せない壁。この世界に渦巻く数多の問題を、彼はまだ知らない。

「それで、カナギ。この世界は好きになれそう?」

両腕で頬杖を突きながら笑うラキ。神薙は料理を一口、噛みしめながら返した。

「とりあえず、この世界の料理は……ね」

(文責:フロンティアワークス)

第3話「仮面」

そして、転機は夜空より現れた!

※各タイトルをクリックすると、下にノベルが展開されます。

「カナギ、こっちだよ!」

ラキ

篠原 神薙

王国領と帝国領の間にあったこの小さな村が歪虚の侵攻に巻き込まれ廃村となって数年。嘗ての住人達は既に別の土地で新しい生活を始めているというのに、この地にはまだ歪虚の影響を受け雑魔となった異形の者達が夜な夜な徘徊を続けていた。

「あれってゾンビ……だよね?」

「アンデッドだね。多分墓地から雑魔化して起き上がってきちゃったんじゃないかな?」

「俺の勝手な想像なんだけどさ。もしかしてあいつら昼間来たらいなかったんじゃないか?」

「それはどうだろうねっ! 歪虚だからね! 昼夜とかあんまり関係ない可能性もあるよ!」

何故かはしゃいでいるラキの横、膝をついたままで神薙が冷や汗を流す。

確かに神薙の持つ知識の中のアンデッドとこれらは似て非なる物だ。日中から闊歩していてもおかしな事は何もないのだが、なんというか、先入観として夜は活発そうな印象があった。

「それに今回の依頼って探し物だよね? こんなに暗いんじゃ探し辛くないか?」

「……カ?ナ?ギ?くぅ?ん?」

キリキリと動いたラキの顔が振り返る。そうして少女は少年の肩を掴む。

「さっきから文句ばっかりじゃないかね? いいですか? 一流のハンターというのは、いちいち状況に不満を述べたりしないんですよ? いつも思い通りに行かない、それも依頼というものなのです。それを君はチクチクと文句ばかり言って……なんですか? ヘタレさんですか?」

「一流のハンターはちゃんと状況を確認して、優位性を以て依頼に挑むんじゃ……」

「お黙りなさい! 今地図を見て目的地を確認してるんだから……えーっと……暗くてよく見えないねっ」

「だから昼間にくればよかったじゃんか……ってぇ、ラキ、ラキーッ!?」

「もう、カナギったら……暗くて寂しいからってそんなに先輩の名前を連呼しなくても……ひょえぇっ!?」

神薙に揺さぶられ顔を上げたラキの眼前、“こんばんは”とでも言わんばかり、間近にゾンビの顔が浮かんでいた。慌てて草陰を飛び出す二人へ続々とアンデッドが集まってくる。

「いるならいるって早く言ってよ!」

「言ったろ! どうするんだよこれから!?」

「とりあえず逃げるっ! 地図は多分こちらを示していますっ!」

幸いゾンビやらスケルトンやらの動きは鈍い。覚醒者である二人の全力疾走にはついてこられないようだ。

「探し物はどこにあるんだっけ!?」

「入って右手にある部屋のタンスの一番上だねっ」

「じゃあさっさと回収して帰るぞ……って、ラキ! 前前!」

急ブレーキを掛けながらラキの首根っこを掴む神薙。二人の進行方向には無数のゾンビが行く手を阻むように展開している。追いかけてきていたゾンビも合流し、気づけば二人は完全に退路を断たれてしまっていた。

「くそっ、囲まれたか……ラキ、こんな時はどうする?」

「えっ!? こんな時……こんな時は……」

腕を組んで考え込むラキ。こちらは二人、相手はいっぱい。無勢に多勢で囲まれて、こういう時はどのようにして状況を打開するのだったか。知識としては入っていた筈だが、いざ状況に直面してみると頭が働かない。ラキも“冒険者”としての歴は長いが、“ハンター”として経験豊富というわけではなかったのだ。

「考えてる場合じゃないか……! ラキ、背中は任せるぞ!」

「えっ? あ、う、うん!」

背負っていた大剣を抜き両手で構える神薙。その背中に自らの背中を合わせつつラキもナイフを抜いた。何かこう、思っていたのと違う。いつの間にか神薙が仕切っている状況に先輩としてラキは微妙に腑に落ちない。

のろのろと近づいてくるゾンビを大剣で切り伏せる神薙。ラキもナイフで反撃し、蹴りで吹き飛ばして他のゾンビを巻き込み転倒させる。神薙の事が気になってチラチラと振り返るラキだが、神薙の背中は思いの他逞しく、剣を構えた横顔は凛々しくすらあった。

「あ、あれぇ? カナギ、いつの間にそんなに……」

「余所見するなって!」

「う、うん……って、しまった!?」

首を刎ね飛ばし倒したと安心していた一体のゾンビがラキの足をしっかりと捕えて離さない。疾影士の攻防の基本である機動力を削がれ慌てるラキ。神薙はそれを目にすると両手で構えていた大剣を片手に持ち替え、空いた左手で携帯電話を取り出した。

一部のスキルでは、スキルの発動に

特定カテゴリのアイテムが必要だ。

電源を入れた携帯電話に紋章が浮かび上がり、閃光と共に巨大化したそれが携帯電話の周囲に展開する。それは剣の形をしたマテリアルの顕現。神薙がこの世界で手に入れた精霊の力。もう一つの彼の武器であった。

左右に二種類の剣を手にした神薙はまずラキを捕えていたゾンビに止めを刺し、それから接近していたゾンビ達を回転するように薙ぎ払った。光の軌跡を描きながら次々に雑魔を両断する神薙。ラキは頭を抱えてその様子をポカンと眺めていた。

「す、すご……」

力の発動が限界を迎えたのか、携帯電話から光が落ちる。同時に神薙は地に剣を突いて深く息を吐いた。今の連続攻撃ですっかり消耗してしまったが、粗方敵は片づけたようだ。

「や、やったか……。ラキ、怪我はない?」

「お蔭様でね……って、カナギ後ろ!」

満身創痍の神薙の背後、新たな敵が接近しつつあった。ナイフを構えラキが前に出るよりも早く、そのゾンビの頭を棒状の何かが貫き大地へと縫い付ける。それはどこからか投擲された槍であった。

「――筋は良いようですが、まだまだ詰めが甘いのですね! とうっ!」

声に視線を向ける。民家の屋根の上、月を背に小さな影がそこにあった。舞い降りてきた影は着地と同時に槍を引き抜き、くるりと回すと勢いをつけてゾンビの首を吹っ飛ばした。それでも獲物を求めてもがく胴体に矛先を一撃、止めを刺すと華麗に二人の前に振り返る。

「危ないところだったのですね!」

月光に照らされたその顔は……何故かパルムであった。いや、パルムではない。被り物である。あの知性のない無邪気な眼差しが夜の闇の中逆に不気味に輝いている。

腰に手を当て凛々しく立つ被り物少女だが、神薙とラキの目に光はなかった。表情が死んでいた。一向に告げられる気配のない二の句に被り物女は業を煮やしたのか、努めて咳払いを一つ。

美少女パルム戦士グラムーン(?)

ちゃんとそれらしい手順を踏んだポーズと共に名乗りを上げたが、二人の反応はいまいちどころではなかった。まだ目が死んでいた。

「……ラキの知り合い?」

「あんな変な知り合いはいないよ! カナギのじゃないの?」

「俺もあんなかわいそうな感じの知り合いはいない筈だけど……」

「……あー、チミたちチミたち。聞こえちゃってるのですね。もうちょっとオブラートに包んだ物言いをしてもいいんじゃないですかね。命の恩人じゃないんですかね」

顔を見合わせ、ゆっくり立ち上がる二人。それから丁寧に頭を下げ。

「助けてくれてありがとうございました。それじゃ、俺達先を急ぐので……」

「ああ、どういたしま……ちょっと待つのですねッ!? ここから先は危険だ、二人で行くなんてとんでもない! 三人パーティーを組むべきなんじゃないのそうなんじゃないの!?」

それとなく立ち去る事に失敗した二人は強引に謎のパルム女を仲間に加える事になってしまった。不服にも三人パーティーとなった神薙達は目的地を目指し、ぞろぞろと夜の闇を進んでいくのであった……。

(文責:フロンティアワークス)

ハンターズソサエティでは、歪虚に関わる

様々な依頼を(そして時には関わらない依頼を)

受け付けています。

笑顔で何度も礼を言うと、依頼人は付き添いの男性と共にハンターズ・オフィスを後にした。篠原 神薙(kz0001)とラキ(kz0002)は二人に手を振って見送り、それから深々と息を吐いた。依頼人が来るまでオフィスで仮眠をして過ごしたが、寝不足の疲れに太陽の光はよく染みた。

「結婚指輪にするんだってね、あれ。よかったね、また人の役に立てて!」

「こうやって依頼人の笑顔を見ると、確かにハンターをやってて良かったと思うよ。それはそれとして……ラキ、今回はなんかちょっと変だったぞ? 聞けばあの雑魔、やっぱり昼間の方が動きが鈍かったらしいじゃないか」

ぎくりと背筋を震わせるラキ。腕を組み訝しげな視線を向ける神薙になんと言い訳をしようか考えていると、ひょっこり二人の間にグラムーンが割り込んでくる。

篠原 神薙

ラキ

グラムーン(?)

「うぅ……面目ないです……」

「いやっ、ていうか誰なのこの人!? なんでついてきてんの!? また女の子だし……この世界女の子しかいないんじゃ……いや待てよ?」

腕を組み考え込む神薙の頭の中、モヤモヤ?っとクロウが姿を見せた。いい笑顔でサムズアップしている。おっさんとの出会いがあった事に安堵する神薙だが、今はそんな事よりもこの状況が問題なのであって……。

「なんか、カナギんは傍から見てるとたまに面白い時があるですね」

「いつも何かと戦ってる人だからねっ」

「……意外な言葉で俺を表現しないでくれ」

神薙がハンターとしてリゼリオで活動を始めてから一か月が経過した。

ファリフやヴィオラと言った名も立場もある護衛と別れ、少年はラキという新たな相棒と共に日々を過ごしてきた。お蔭でここでの生活にはそれなりに順応し始めていたし、ラキと二人で依頼もこなし、ハンターとしての経験も少しずつ積み重ねてきた。

最初は何もかもラキなしには出来なかったが、元々の物怖じしない性格……つまり若干の天然ボケのお蔭で神薙は何にでも高い順応性を見せた。リゼリオのハンター達はクロウをはじめクセはあるものの気のいい連中ばかりで、異世界人の神薙を快く受け入れてくれた。

「だけどここまで奇天烈な人はいなかったな」

依頼を完了し、謎のパルム女ことグラムーンを加え三人は行きつけのレストランを訪れていた。夜には酒場に変わるが、今はまだアルコールを出さない飲食店である。それでも利用客に冒険者の割合が多いのか、賑やかな雰囲気だ。

「カナギん、人を上辺だけで判断してはいけないのですよ?」

「それはわかるけど、上辺のインパクトが強すぎるんだよ」

実際、この謎の人物が只者ではない事くらいは神薙にもわかる。

外見こそふざけているが、あの槍捌きは本物だった。身のこなしはいちいち静かで、普段から気配を殺して生活している事が伺える。クラスはラキと同じ疾影士だろうか。しかしラキとは戦闘経験が段違いのように思えた。

「……何か言いたげだね、カナギ?」

「え? いや、そういうわけじゃないけど……なんか機嫌悪くないか、ラキ?」

唇を尖らせそっぽを向くラキ。きょとんとする神薙の隣、グラムーンは白い歯を見せ悪戯っぽく笑っている。

「さてさて、腹が減っては何とやら。勿論助けたお礼に奢ってくれるのですよね?」

「あー、うん。この店リーズナブルだけど美味しいんだ。礼くらいは出来ると思うよ」

「ではでは遠慮なく……ラキたんは何にするですか?」

「あ、あたしはおなか減ってないから……」

と言った瞬間ラキの腹の虫が鳴き声を上げた。みるみる顔が真っ赤に染まるラキの隣でグラムーンが笑いながら料理の注文を伝える。勿論、三人分だ。

「って、あれ? そういえば俺達名乗ってないよな?」

「少し情報通なら二人の名前くらいは耳に入ってくるのですね。転移者は有名人ですから」

転移者という言葉が出て初めてグラムーンを警戒するように視線を向けるラキ。しかし神薙はあまりこの怪人を疑ってはいなかった。助けられたのもあるが、あまりにも怪しすぎて逆に危険には思えなかったのだ。

「警戒するのは当然ですが、貴重な転移者だからこそもう少し大人数で行動すべきではないですかね。二人はユニオンやギルドには所属していないのですね?」

「ユニオンっていうと、確か……」

ユニオンとは大規模なギルドの事を指し示す言葉で、厳密な意味ではギルドとユニオンは同じ物である。そしてギルドとはハンターズ・ソサエティから支援を受けてハンター達が自由に作成する事の出来るコミュニティの事であり、これらに所属すれば簡単に仲間を見つける事が出来るだろう。特にユニオンであれば大勢力からの支援を受ける事も可能で、多くの駆け出しのハンター達はこのユニオンに所属する場合がほとんどである。

「王国、帝国、同盟、辺境……この四大勢力によるユニオンが有名ですね。即ち“アム・シェリタ”、“APV”、“魔術師協会・広報室”、“ガーディナ”の四つです」

「えっと、名前くらいは。だけど俺は転移者だから……」

「どこかの国家組織に所属すると世界のパワーバランスに悪影響を及ぼすと?」

ゆっくりと頷く神薙。グラムーンはそれを一笑する。

「カナギん一人でどうにかできるほど、この世界は狭くないのですよ。それにユニオンは国家の支援を受けているとは言え、国家に従属しているわけではないのです。あくまでもハンターを主導とし、ハンターの為にハンター達が作り上げていく組織ですから。例えば帝国ユニオンに所属しているからと言って、帝国軍の命令を聞かなければいけないわけではないのです」

「そうだったのか……少し勘違いしてたみたいだ」

「疑いすぎるくらいで身を守るには丁度いい世の中ですが、信頼できる仲間は必要ですよ? ハンターは、そしてハンターズ・ソサエティは、そうやって相互支援の中で育まれてきた組織なのですね」

ユニオンに国家勢力が名を連ねている事を知るとどうしても反感を抱く者がいる。それはそれでハンターとして正しい反応であり、ハンター達は常に何者かに縛られる事を嫌って歴史を歩んできた。

ハンターとは歪虚を狩る者達を指す言葉だ。そして彼らの多くは歪虚と戦う為の力を持つ覚醒者であった。その力は強く、強いが故に収めどころには苦心していた。

三百年前、歪虚による大進攻の時代。その大戦の世にて必要とされハンターズ・ソサエティは発足した。どこかの国の軍人としてではなく、それぞれの理由を胸に義勇兵として大戦に参加した覚醒者達の居場所として、“中立”の受け皿は必要不可欠だったのだ。

「それから三百年間、ずっとハンターズ・ソサエティは中立を守っているのです。ハンターは国の内政には干渉せず、そして国家はハンターを束縛せず……それが古来からの決まりなのですね。だからユニオンに所属したからといって、国から余計な茶々が入る事はないのです」

「へぇ。物知りなんだね、グラムーンは」

「受付のミリアたん辺りに訊けばこのくらいはすぐ教えてもらえるですね」

「後で聞いてみるかな……でも俺はまだしばらくユニオンには所属しない方向で行くよ。仲間だったらラキとかクロウとか、頼りになる人達がいるからね」

「それもまたカナギんの生き方、否定はしないのですね」

「今回だって、ラキがちょっとおかしかっただけだから。今回の依頼、わざと難しくしようとしてたんだろ?」

神薙の言葉に目を丸くするラキ。それから肩を小さくしながらおずおずと口を開く。

「き、気づいてたんだ……」

「多分そうだろうと思ってたんだ。いくらなんでも今回は強引っていうか、露骨すぎだ」

悪戯を叱られた子供のようにばつの悪い表情で俯くラキ。神薙が首を傾げているとウェイトレスが料理を運んでくる。グラムーンは喜んでフォークとナイフを手にしたが、顔がパルムの被り物で覆われていて食べられない。仕方なく半分ほどマスクを持ち上げたのだが、くちゃくちゃになったパルムの顔が何とも言えない哀愁を漂わせていた。

「ひゃっほう! タダ飯はうめぇのですね! ただ前が全く見えねぇのですねッ!!」

「当たり前だろ……って、その耳」

「んむ? エルフが珍しいのですか?」

スプーンを自分の鼻に突っ込みそうになり悶えるグラムーン。ずり上げられたマスクの左右からはとがった長い耳がひょっこり飛び出ている。

「あ、やっぱりエルフなんだ。この世界にもいるんだなぁ」

「え? カナギんの世界にもエルフがいたのですか?」

「いや、そういう意味じゃなくて……ややこしいな。こっちの世界にも名前だけは伝わってたというか……えーと……実物はいなかったよ」

「そうですか。まあこっちの世界でもエルフは絶対数が少ないですからね、珍しいでしょう。特に人間と行動を共にしているエルフは、それこそハンターくらいのものじゃないですかね」

エルフは基本的に森の中で暮らす種族であり、外部との干渉を嫌う傾向にある。人間よりもマテリアルとの親和性が高い彼らにとって濃いマテリアルに満ちた生まれ故郷の森が聖域であるというのもそうだが、人間とエルフは種族間で多くの問題を抱えているのが最大の理由だろう。

「人間とエルフって仲が悪いのか?」

「一概にそうとも言えないですがね。エルフにとってマテリアル濃度の薄い場所は慣れないと居心地が悪いので森から出てこないというのが見かけない最大の理由ですが、そんな彼らにとっての聖域である森が人間に荒らされているというのが仲違いの最大の理由なのです。カナギんはマテリアル公害って聞いた事はないですか?」

首を横に振る神薙。グラムーンはいそいそとマスクを戻しながら語る。

「マテリアルとは世界に満ちた命の力。マテリアルと自然環境には密接な関係があるのです。マテリアルは高度なエネルギーではありますが、使いすぎれば自然を破壊してしまうのですね」

「俺の世界でも思い当たる節があるな」

「エルフ達の集落は世界のあちこちにあるですが、最大勢力である“エルフハイム”はなんと帝国領内にあるのです。帝国はご存じスーパー軍事国家。どんどんマテリアルを消費して歪虚とドンパチってるわけです。そりゃエルフとは仲悪くなるわけですね」

帝国は歪虚との戦争の為に大量のマテリアルを消費する。そして新兵器開発の為、周囲への汚染を気にせず魔術や錬金術を使い続けている。これは同じ人間同士でも大問題だが、自然に寄り添って暮らすエルフが最大の被害者であると言えるだろう。

「な、なんかまた俺の中で帝国が嫌な国になっていくな……グラムーンも帝国嫌いなのか?」

「いんや。帝国も昔に比べれば随分とエルフに歩み寄っているし、現皇帝はエルフに危害を加える事を禁止しているのですね。お蔭で一応、両者が直接武力衝突するような事態は避けられているのです。どっちみち森の外を出歩いているようなエルフは変わり者が多いので、そこまでアンチ帝国って人もいないんじゃないですかね?」

人間なんてどれも同じようなものですから……そう付け加え、グラムーンは溜息を零した。

「エルフは長寿な一族なので、旅をしてるような変わり者はとっくに達観しちゃってるのですね」

もしかしてこの少女は自分より物凄く年上なのではないか? そんな予感は口にしないでおく神薙少年であった。

「しかし逆にドワーフなんかは帝国とは仲が良かったりするのですよ。ドワーフについては?」

首を横に振る神薙。グラムーンは“それではついでなので”と説明を始める。

「ドワーフは可愛らしいエルフとは異なってなんかチビで髭もじゃな連中の事を言うのですね。連中もなんか結構長生きするらしーのですね」

「な、なんか急におざなりになったな」

「実はエルフとドワーフはあんまり仲良くないのですね。喧嘩するほどではないですが、どっちも“自分達の方が優れている”と思っている所があるのです。お互い陰で見下してるような感じなのですね」

森の奥底でひっそりと暮らし、繊細で気難しく排他的なエルフ。これに対し山岳地帯で豪快に暮らすドワーフは柔軟な考え方の持ち主で、人間とも簡単に打ち解けてしまったりする。

「ドワーフは悪く言えば大雑把で、良く言えば……大雑把なので、帝国とも協力関係にあるのですね。ドワーフは冶金技術に優れ、穴倉住まいなので採掘もお手の物。戦いにも向いているので、まさに戦争のおはようからおやすみなさいまで全部面倒を見られるのですね。そういう意味で帝国にはとても重宝されているのですよ」

「へぇ……帝国と仲がいい人達なんていたんだね?」

「……何か帝国を誤解しているようですが、彼らもまた必要とされた存在なのですよ? ドワーフ達は辺境にあるノアーラ・クンタウという要塞で暮らしていたりするのですが、このノアーラ・クンタウだって帝国が辺境防衛の為に建造した砦なわけですからね」

「ノアーラ・クンタウってのはファリフとヴィオラが話してたっけ。うーん、どうもこれまでの流れから帝国は悪そうな印象が出来ちゃってたからなぁ。ファリフとか明らかに嫌ってたし」

「帝国は身分も種族も差別せず、力と意志さえあれば受け入れてくれる国です。そういう意味では誰に対しても平等なのですよ。問題行動が多いのは……まあ、あの皇帝だから仕方ないというか……」

深々と溜息を零すグラムーン。何だかよくわからないが、色々と悩みが多いようだ。

(文責:フロンティアワークス)

約300年前に興った最新の魔法技術である

機導術は普及にも熱心であり、

一般の技術進歩にも貢献している。

「あ、いや。俺、なんとなくクロウに教わってるだけで、別に機導師ってわけでもないんだ」

そもそも教わっているというか、クロウの興味の対象にされているだけというか……。いや、興味の対象という言い方はなんだか少し嫌だ。篠原 神薙(kz0001)は思わず頭を振る。

「頭の中にクロウが良く浮かんでくる日だな……」

「クロウはあれで錬金術師組合の偉い人なので、ある意味組合で学んでいると言えなくもないと思うですが……“クラス”は三百年前から連なるハンターの技術の結晶です。きちんとクラスを得て学べば、あっという間に強くなれるのですね」

「よく聞くんだけど、そのクラスって?」

篠原 神薙

グラムーン(?)

「どっちかっていうと俺が教えていたような……俺の世界の事を……」

「……クラスというのは、マテリアルを扱う方法を体系化した物です。“闘狩人(エンフォーサー)”、“疾影士(ストライダー)”、“猟撃士(イェーガー)”、“聖導士(クルセイダー)”、“機導師(アルケミスト)”、“魔術師(マギステル)”、“霊闘士(ベルセルク)”の七系統。これは即ち、今現在七通りのマテリアルの扱い方があるという事です」

嘗てまだこの世界にクラスという概念がなかった頃、ハンター達はそれぞれが独自の方法で厳しい修行を重ね、少しずつマテリアルの扱い方を覚えていった。それは一人の武人が生涯を賭けてようやく会得に至るような所謂“達人技”で、全てのハンターが使いこなせるようなものではなかった。

しかし一人前になるまでに一生という時間を費やすようではあまりにも時間がかかりすぎる。歪虚と戦っていく為には一人前の使い手を出来るだけ短期間で効率的に育成する事が必要だった。そこでハンターズ・ソサエティはハンター達が個人で持っていた技術を纏め、現時点で七つの系統として編纂。効率よく技術を学ぶ手段として、クラスという概念を生み出したのだ。

「クラスとは言わばその系統の技術を学ぶ効率化されたマニュアルのようなものなのです。だからクラスに沿ってマテリアルを学んでいけば、誰でも短期間で“達人”になれるわけですね。逆に言うと今でもクラスとかほったらかしで修業を積んで達人になっちゃうバカもいます」

「バカって……」

「精霊との契約もマテリアルを学ぶ方法も効率化され、女子供でも簡単に一流の戦士を目指せる時代になったのです。その積み重ねられてきた技術や歴史をシカトして一人で山奥に籠って修行してたら、そりゃバカってもんなのですね」

「……つまり、俺もクラスに沿って学んでいけば一流のハンターになれるって事か」

「そういう事なのですね。歪虚と戦う為にハンターは必要不可欠。だからハンターを強くして戦ってもらう為に、ハンターズ・ソサエティは常に全力のサポートを充実させているわけです。その為のユニオン、その為のクラスですよ」

説明に納得して神薙が頷いていると、そこへクロウ(kz0008)が近づいてきた。何故かその手には料理をたんまりと乗せた大皿が鎮座している。

「よう。依頼、大成功だったらしいな。こいつは祝いだ、皆で食ってくれ」

クロウ

ラキ

「無論、俺の昼飯も兼ねてんだよ。しかし神薙、お前さんまた珍妙な連れを捕まえたな?」

フォークを片手にグラムーンを指差すクロウ。確かにこれは珍妙としか言い様がない物体だ。

「クロウとは知り合いなんじゃ? グラムーンの方は知ってる風だったけど」

「あ? グラムーン……? 知らねぇな……いや、待てよ? なんかこいつ、どっかで見覚えがあるような気がするぜ……どこだったか……あっ」

ポンと手を叩き、口を開くクロウ。

「あんた、タング――」

その瞬間、身を乗り出したグラムーンがフォークをクロウの口の中に突っ込んでいた。別にまだどこにも刺さってはいないが、喋ったら刺す……そんな意志が感じられた。口を開けたまま固まるクロウを少し斜めにずれたパルムの被り物が無邪気な瞳で見つめている。

「……だ、黙ってりゃいいんだろ……わかった、わかったよ」

わけもわからず唖然とする神薙の目の前で二人のやり取りは終了した。グラムーンは黙っていたが威圧感を発し続けていたし、クロウは居たたまれない様子でこれ以上はどうにも突っ込めそうになかった。

なんとなく気まずい食卓の中、そういえばさっきからずっとラキ(kz0002)が黙っているなと思い至り、声をかけてみようかと神薙が視線を向けたその時である。元々騒がしかった店内の中でも明らかなほど扉が勢いよく開かれ、柄の悪い三人組の男が来店してきた。

「ちっと邪魔するぜぇ」

「……珍しいな。ありゃ帝国軍の制服だが」

クロウの声に従って男たちを見てみると、確かに着ている服が一緒だ。あれが噂の帝国の……そう物珍し気に眺めていた神薙だが、男の中の一人とばっちり目が合ってしまった。

「……おい、そこのお前!」

料理を食べながら周囲を見渡す神薙。そこへ三人組が肩を怒らせ近づいてくる。

「お前だお前! そこで呑気に飯食ってるお前だよ、ガキ!」

「……あっ。え、俺?」

「お前だなぁ? 転移者の神薙ってやつはよぉ。最近この辺じゃちっと有名みてぇじゃねぇか!」

ようやく食べる手を止めた神薙を三人がじろじろと品定めするように眺める。それから顔を見合わせ、何やら相談を始めた。

「おい、こいつが本当に転移者なのかよ? なぁんか聞いてたのと違うなぁ」

「スッゲー力持ってるらしいぜ? でもこんなガキじゃなぁ……」

「ガキだろうがなんだろうが伝説の転移者なら皇帝陛下もお喜びになられるだろ」

居心地悪そうに俯く神薙。クロウはわしわしと頭を掻きながら見かねたように立ち上がる。

「……おいあんたら。幾らなんでも飯時に不躾だろ。何か用ならはっきり言ったらどうだ?」

「んだてめえ? 誰もてめえとは話してねぇだろが! おい、転移者の神薙だな? 俺達と一緒に来てもらおうか!」

「いい加減にしろ。神薙は俺のダチだ。文句があるなら俺を通せ」

「るっせーんだよメガネ! てめえは引っ込んでろ!」

怒声と共にクロウが突き飛ばされると店の空気が一変した。完全中立であるはずのこのリゼリオの中で、不可侵であるはずのハンターに対し帝国兵が横暴な態度を取った。その事実はこの店に集まっているハンター達にとって看過出来ない事だ。

「んだてめえら……何見てんだオラ! 俺達は天下の帝国軍だぞ!? 何か文句あんのか!?」

「……何をしてるのかわかってるの? カナギは“ハンター”なんだよ?」

席を立ち、神薙を庇うように前に出たラキ。帝国兵はそんなラキに顔を近づけ睨み付ける。

「テメエこそわかってんのかぁ? 俺達とやり合うって事は、帝国軍とやり合うって事だ。ヴィルヘルミナ皇帝陛下に弓引くのと同じ事なんだぜぇ?」

こんな下っ端兵士と揉める事がそこまでの大事だとは誰も思ってはいないのだが、帝国軍に目をつけられれば面倒なのも事実。だからこそ周囲のハンター達もまだ飛び出さずに様子を見ているのだ。相手がどんな人間であれ、ハンターは国軍と敵対してはならないのだから。

「転移者をこんな所に隠しやがって……だからテメエらハンターはうざってーんだよ! まともに歪虚と戦う気力もねぇくせに偉そうにしやがって。転移者はなぁ、帝国で運用されるのが一番なんだよ。それが世界の平和の為なんだっつーの!」

「それは違うよ……! ハンターだって平和の為に戦ってる! 皆自分の守りたいものの為に命を懸けてる! 軍に属しているかなんて関係ない! 何が正しいのかなんて、確かにあたしにもわかんないよ……。でも、どうしたいのかはカナギ自身が決める。他の人間がカナギの事を勝手に決めつける事だけは、絶対に間違ってる!」

「ラキ……」

いかつい男三人に囲まれて怖くない筈がないのだ。それでもラキは気丈に神薙を庇っている。またラキに助けられている……それが神薙には悔しく、そして申し訳ない気持ちで一杯だった。

「……ちょっと! 店に迷惑ですから、外に出て話しませんか?」

「カナギ……駄目だよ、ついていったら何されるかわかんないよ!?」

「それでもこのまま皆に迷惑をかけるよりましだ。大丈夫。俺はもう一人でも、大丈夫だよ」

優しくラキに微笑みかける神薙。それがラキにはどうしようもなく辛かった。やはり神薙を連れて行かせるわけにはいかない。立ち塞がり首を横に振るラキ、その手首を男が掴み上げた。

「痛……っ」

「テメエ、さっきから邪魔ばっかしやがって……退け!」

これには流石に見ていられなくなったのか、複数のハンターが立ち上がり……かかったその時。いつの間にか移動していたグラムーンがラキの手を掴んでいる男の横で溜息を零した。

「……ったく、ド三流のチンピラ風情が。陛下の名を汚してんじゃねーですよ」

「あぁ!? 今なんつった!?」

「――その薄汚い手を離せっつったんだよ、クソガキ」

額に青筋を浮かべ、ラキから手を離しグラムーンに掴みかかる男。その手をやり過ごし、手首を掴み足払い。男の身体は勢いよくグルンと回転し、グラムーンの足元に顔面から減り込んだ。

「……こいつ、今何しやがった?」

「ふざけた格好しやがって……ナメんじゃねえぞ!」

グラムーンに襲い掛かる帝国兵達。色々な意味で心配し助けに入ろうとするラキと神薙だが、クロウが背後からその肩を叩く。

「安心しろ。あいつに任せときゃ何も問題はねえからな。何せあいつは……」

巨大なグラムーンの頭を掴み上げる帝国兵。持ち上げられてジタバタしていたと思いきや、スポっと音を立てて中身が落下する。同時に腰の入った肘打ちで男をふっとばし、最後の一人にはどこからか取り出した鋼鉄の仮面を投擲。男の頬に綺麗に赤い筋が通ると、その背後の壁に仮面が突き刺さり小気味良い音を響かせた。

「な、な、なんだぁこいつ……!?」

「お、おい……ちょっと待て、あいつ見た事あるぞ。確かユニオンの……」

神薙達には背を向けていてわからなかったが、どうやらグラムーンの顔は帝国兵にとって見覚えのあるものだったらしい。周囲のハンター達にとってもそうなのか、すっかり安心して成り行きを見守っている様子だ。

少女一人に打ちのめされた男三人は何かを相談すると、慌てて店から逃げ出していった。その様子を見届け、グラムーンは金色の髪をかき上げ肩を竦める。

「やれやれ。帝国の名を出さないと強がりも出来ないとは。まさにグリフォンの背に乗るユグディラですね……っと」

壁に突き刺さっていた仮面を引き抜いて装着し、ゆっくりと振り返るグラムーン。その姿にはラキも見覚えがあった。そして全てを納得し、ほっと胸を撫で下ろす。

「そっか。そういう事だったんだ……」

「えっ? もしかして理解できてないの俺だけ?」

野次馬の歓声を浴びて両手を振る仮面の少女。床に落ちていたパルムの被り物を小脇に抱え、笑顔で神薙達にピースを向けるのであった。

(文責:フロンティアワークス)

篠原 神薙

タングラム

レストランでの騒動から数時間後。依頼で夜を明かした疲労もあり、篠原 神薙(kz0001)は自室で休息を取っていた。ベッドで横になっていたらいつの間にか眠ってしまっていたらしく、既に窓の外には夜の帳が降りていた。

「今日は色々な事があったな……」

寝直すにも中途半端な時間に目覚めてしまった。窓際に立ち、リゼリオの街を行き交う人の流れにぼんやりと視線を落とす神薙。と、そこへ上から声がかかった。

「よく眠れたようなのですね、カナギん」

驚いて視線を上げると、するするとロープでエルフの少女が降りてくる所であった。唖然とする神薙の目の前でくるりと回転しながら部屋に飛び込む少女。ラペリングに使ったロープを巻き取って鞄にねじ込むと、腰に手を当て笑みを作る。

「グラムーン……じゃ、ないんですよね。えっと……」

「あまり名乗るつもりはなかったのですがね。まあ既に素性を隠す事に意味はないわけですから、改めて。私の名はタングラム。帝国ユニオン“APV”にてユニオンリーダーを務めているのです。1グラム2グラム、タングラムと覚えると良いのですね!」

ケラケラと笑うタングラム (kz0016)だが、その目元は鋼鉄の仮面で隠されている。まだ寝ぼけている頭を掻きながら神薙はベッドに腰掛けた。

「帝国ユニオンの……だから帝国兵と揉めても問題なかったと?」

「ユニオンと帝国軍は不可侵ですからそういうわけでもないのですが、私は皇帝の個人的な友人でもあるのですね。皇帝は盟友と認めた人間には甘いので、あのくらいは大目に見るでしょう」

クロウやラキが安心していた理由を知り、しかし納得と同時になんとも言えないモヤモヤが浮かんでも来る。結局の所タングラムがいたからこそ大事には至らなかったが、そうでなければどうなっていたかもわからないのだから。

「さてさてカナギん、せっかくなので少しお話しに付き合って欲しいのですね。カナギんも色々気になっている事があるのではないですか?」

タングラムの誘いを受けた神薙はハンターズ・ソサエティから提供されているハンター向けの住居の屋上に足を運んでいた。遅れてやってきたタングラムはコーヒーの注がれたマグカップを手渡し、自らも口をつけながら手摺に背中を預ける。

「カナギん、帝国が嫌いになりましたか?」

「単刀直入ですね」

「回りくどいのは面倒な性格なのですね。しかし急に敬語になるとは寂しさがマッハなのです」

「ユニオンの偉い人だったわけですからね。それにかなり年上みたいだし」

「……辺境や王国がカナギんの転移を察知していたように、帝国もまた君の情報を察知していたのです。そして皇帝は信頼できる友人として、私に君の調査を依頼した」

ファリフやヴィオラと出会ったあの森の中、そこにタングラムも居合わせたのだ。尤も彼女は神薙の前に姿を見せず、遠巻きに様子を観察するに留め接触は控えたのだが。

「じゃあ、マギア砦で感じた視線は……?」

「これでもそれなりの疾影士なのですがね。あの時は驚いたものです。あそこから君達が帝国の目を避けて海路で移動している間、私はノアーラ・クンタウの転移装置でリゼリオに先回りしていたわけです」

「俺の行動は御見通しだったわけですか……」

「私が言うのもなんですが、帝国を避けたヴィオラやファリフの選択は正しかったのですね。帝国は強大な力を持つ軍事国家ですが、巨大であるが故にその隅々にまで目を行き渡らせる事が出来ない。だから昼間のようなチンピラまがいの奴らが出てきたりするのです」

あれが帝国の全体像だとは思わないが、ああいう者がいるのもまた事実。帝国が嫌いになったかと問われれば情報の不足で判断が出来ないと答えるが、それでも少年の中には何とも言えない後味の悪さが残っていた。

「“力”というのは厄介な物でして。それそのものに善悪などありはしないのに、持ち主の想いに染まって簡単に不条理を生み出してしまう。人は誰しも手にした力を使わずにはいられない。それが避けられない運命だと言うのなら、せめてその矛先は自らの意志で操りたい物です」

その言葉に昼間のラキを思い出す。ラキは言っていた。ハンターは皆守りたいものの為に戦っているのだと。平和を勝ち取る為に命を賭して戦っているのだ、と。

「タングラムさんは、何の為に力を使っているんです?」

「使う程力はないですがね。私はバトルタイプではないので」

「いや嘘吐け! 俺達が指輪探してる間に槍で大立ち回りしてただろ!」

「私は別に槍使いではないのですよ。槍は拾った。あれは知り合いの見様見真似です。クラスを修めてマテリアルの力を操れば、得物はあんまり関係なくなるです。まあそれはさて置き、理由ですか。私は簡単ですよ。“自分が楽しく生きる為”、です」

白い歯を見せ笑うタングラム。その言葉からは嫌味を感じられない。

「エルフと人とが共存出来ればいいなとか、歪虚をやっつけたいなとか、ハンターを育てたいなとか色々と理由はあるですが、結局は自分の為です。カナギんはどうですか? 依頼人の笑顔が見たい、仲間を守りたい……まあ色々とカッコイイ理由があるとは思うですが、それでカナギん本人は満足しているのですかね?」

「俺の為の理由……」

今日もまた自分の無力さに嫌気が差した。守りたいものなら日々増えていて、今日だってクロウやラキを、そしてあの店にいる人達皆を守りたかった。この世界に来て親しくなった人々。それを守りたいと思うのは、自分の居場所を守りたいと思うからなのかもしれない。

「君は精霊と契約を交わし力を得て、その力の使い方を、そして力が何を齎すのかを知った。そんな君がこれからどんな風にその力を使うのか……私はとっても興味があるのですね。勿論、その力でか弱い美少女であるタングラムちゃんを守ってくれてもバッチコイなのですね!」

頬に手を添えすすーっと神薙に近づくタングラム。だがそれをナチュラルにスルーし、顔を上げた神薙が思い浮かべたのは別の少女の顔であった。

「そういえばラキとちゃんと話をしてなかったな」

「がくーっ!? カナギん、まさかの他の女の話とは……なんというツワモノ」

ラキ

「ガッデム! こんな事ならもっと非力さをアピールしておくのでした……おっ?」

二人が同時に空を見上げる数分前。別のハンター向け住居にある一室でラキ(kz0002)は溜息を連発していた。昼間逃げるように神薙と別れてからというもの、もう何時間も飽きずに窓辺にひっついて陰気な声を垂れ流している。

「あぁ……うぅ……! あたし……何やってんだろうなぁ……!」

わかっていた。神薙が加速度的に成長している事。

わかっていた。自分はヴィオラやファリフ達とは違う、ただのハンターに過ぎないという事。

わかっていた。だからこそ、どうしたら良いのかわからずにもがいていた。

もう神薙に教えられる事の方が少なくなって。先輩なのに、彼に助けられる事も多くなって。別に悪気があったわけじゃない。ただいつもより少し依頼を難しくして、まだまだ神薙は自分と一緒でなければいけないのだと、そう思いたかっただけなのだ。

「だけど、もしも一歩間違えていたら……あたし……」

タングラムが助けに来なければ危なかったかもしれない。下手したら神薙を失う事になっていたかもしれない。皆が自分に託してくれた異世界からの希望。それを守れなかったとなれば、それこそ申し訳が立たないではないか。

「一生懸命……やってるんだけどな」

神薙はきっと自分の失敗を責めないだろう。彼は歳の割には達観していて、苦境も困難も受け入れてしまう。だからきっと……昼間の出来事のように、笑顔で一人で抱え込んでしまうだろう。

「頼られないのは……あたしがよわっちいから、だよね」

タングラムは――強い。

疾影士としてだけではない。そのふざけた言動は自信に裏打ちされたプライドに満ち溢れている。経験の差が……単純な力量だけではない。ただのハンターとユニオンリーダーという立場の違いもまた、これまでの積み重ねの差に他ならないのだから。

「あたしの周りには……凄い人が多すぎるよ」

ぽつりと呟きながらなんとなく見上げた空。その時である。

一瞬、夜を昼に塗り替える程の眩い光が空から降り注いだ。直後、一転して町は暗闇に飲み込まれた。月明かりを遮る巨大な何かが、リゼリオの上空に“出現”したからである。

巨大な物体の“転移”と通過はリゼリオの町に暴風と衝撃を齎した。よろけながら窓にしがみ付くラキの背後、自室に吹き込んだ風が花瓶を倒す音が鳴り響く。

「なに、あれ……? 紅い……方舟……!?」

窓から身を乗り出してその行方を追う。巨大な船はリゼリオを通過。海に向かって移動しているようだ。ラキはその後を追う為、ベッドに放られていた上着を手に取ると窓から勢いよく外へ飛び出した。

「……あたた……な、なんなのです!?」

屋上で倒れていたタングラムが顔を上げると、神薙もまた倒れたまま呆然と空を見上げていた。

「あれは……まさか……サルヴァトーレ・ロッソ!? どうしてこんな所に……!?」

「カナギん、知っているのですか? ていうか手がおっぱいを鷲掴みにしている件について」

「あっ、すいません! 気づきませんでした!」

「どういう意味だゴラァ!? それよりあれは……船……ですか?」

飛び起きた二人は視線でサルヴァトーレ・ロッソを追う。神薙もあれについて詳しいわけではないが、完成したというニュースはテレビで何度か目にした事があった。しかし何故突然異世界であるクリムゾンウェストに出現したのか、経緯がさっぱり理解できない。

「あれは俺の世界の船で、まだ出来たばかりで……!」

「まるで意味がわからんぞ? とりあえずお茶でも飲んで落ち着こう」

「そんな場合じゃないですよ! 俺、ちょっと行ってきます!」

慌てて走り去る神薙。タングラムは夜空を切り裂いて現れた巨大な流星を見つめ、マグカップに口をつける。

「……流石にこれは想定外ですね。異世界の舟……昨今の転移者の増大は、この予兆だったのでしょうか? しかし、なんにせよこれは……」

嘗てない程の大規模な転移である。そしてこの事件は瞬く間にクリムゾンウェスト中に響き渡るだろう。

王国も、帝国も、同盟も辺境もこの事態には必ず腰を上げる。世界が動く。歴史が動く。その渦中に篠原神薙という少年がいる事は、果たして偶然と呼べるのだろうか。

「――運命、なのかもしれませんね」

クリムゾンウェストで暮らす全ての人々の。

そして、この地に迷い込んだリアルブルーからの転移者達の。

それぞれの運命が今、ゆっくりと動き始めようとしていた――。

(文責:フロンティアワークス)

第4話「覚醒」

二つの世界の邂逅の為に、少年は奮闘する!

※各タイトルをクリックすると、下にノベルが展開されます。

リゼリオ上空を通過した謎の巨大艦が不時着したという事実は瞬く間にクリムゾンウェスト全土へと広り、この歴史上前例のない異常事態にハンターズ・ソサエティは各国代表を招集。巨大艦への対応を協議する為の会談が開かれる事となった。

「あの高速艇、無人島に向かっているのかしら」

「そのようですね」

「まだ会談も始まっていない段階で乗り込んでいくなんてね」

会談はハンターズ・ソサエティが所有しているリゼリオの大会議場を利用する。各国代表はリゼリオの街まで各国ユニオンに設置された転移装置を利用し移動した後、徒歩で会場を目指していた。

リゼリオの街は全体がざわついた雰囲気に包まれている。トラブルには慣れっこのハンター達も動揺するこの状況下、この二人組はまるで平常心を乱されてはいなかった。

ラウロ・デ・セータ

ジルダ・アマート

「良かったのかしら? 抜け駆けじゃない、アレ」

「リゼリオは同盟領にある都市の一つですが、ハンターズ・ソサエティはあらゆる国家、組織から独立した存在です。ハンターの勇敢な行動に“評議会(コンシェル)”が口出しするような事はありませんよ。それに彼らもこの状況を憂いての行動でしょうからね」

「ふぅん……。どうせただの暇潰しなんだから、あっちの方でも良かったかしらね」

鮮やかな緑色の髪をかきあげながら微笑む女にラウロはただ穏やかに笑みを浮かべる。極彩色のドレスローブを纏ったその姿から彼女が魔術師であるという推測を立てるのは容易い。しかし女はただの魔術師ではない。

魔術師協会会長、ジルダ・アマート (kz0006)。魔女と呼ぶに相応しい妖艶さに天才的な魔術の才能を秘めたこの変わり者をラウロが同行者として選んだ事に、特に深い理由はなかった。というより、このお祭り騒ぎに興味を示し、勝手についてくると言い出したのはジルダの方だったのだが。

「あれが例の巨大艦ね。ここからでも見えるなんて……そう、街一つ分に匹敵する大きさだというのは、誇張された噂話というわけでもないのね」

薄っすらと笑みを浮かべながら腕を組み船を眺めるジルダ。その横顔を一瞥しラウロは歩き出す。

「さあ、会議場へ向かいましょう。皆さんをお待たせしてはいけませんからね」

視線はまだ船に向けたままでラウロに続くジルダ。その挙動からはあの船に対する単純な興味、好奇心しか感じ取る事は出来ない。極端な話、ジルダはあの船がどうなろうと別に構わないのだ。その扱いがどのように転がった所で、“面白い事”になるのは確約されている。

「やはり、あなたを連れてきたのは正解でしたね」

評議会の議員を連れてきたのではこうはいかない。ジルダは聡く、組織にも権力にも固執しない。あくまでも個人的な興味本位でやってきたのだから、その言動から欲が滲む事もないだろう。

「頼られるのは悪い気分じゃないけれど……どうせまたいやらしい事でも考えているんでしょう?」

肩を竦めながら笑うジルダ。老人は決して内心を表に出す事なく、ただゆっくりと歩みを進める。

「……王女殿下……システィーナ殿下!」

「はひっ!?」

びくりと背筋を震わせて前を向く。グラズヘイム王国、“王女”システィーナ・グラハム (kz0020)は大司教セドリック・マクファーソン (kz0026)の声で我に返った。どうやら例の巨大艦を眺めている間に足が止まってしまっていたようだ。

システィーナ・グラハム

セドリック・マクファーソン

ヴィオラ・フルブライト

謎の巨大艦が来訪したという知らせを受け会談に出席する為にこうしてやってきたものの、王女の小さな身体は緊張でがちがちであった。そこへ視界に飛び込んできたあの巨大な船。呆気にとられてしまうのも無理はないのだが、セドリックは王女らしい振る舞いを求め溜息を零す。

「あれも魔導機械の一種なのでしょうか? リアルブルーの機導術は進んでいるのですね……」

「殿下、今からそのようなご様子では同盟や帝国の代表に足元を掬われてしまいますぞ。今回の会談は各国の主義を交わす討論の場となるでしょう。ただ圧倒されているばかりでは王国の意志を示す事もままならな…………殿下? 殿下、聞いておられますか?」

「あ……はひっ! ご、ごめんなさい大司教様……やっぱりあの紅い船が気がかりで……」

ぺこぺこ頭を下げながら慌てふためくシスティーナ。ヴィオラ・フルブライト(kz0007)はそんな二人のやり取りを一歩下がったところから見つめていた。

「そういえば……ヴィオラ様はリアルブルーからの転移者と行動を共にしていたのですよね?」

「はい。篠原神薙という名の少年でした」

「その……どうだったのですか? その方は……?」

「今もリゼリオに滞在しているとは思いますが……この騒動ですから、正確な居場所までは把握しておりません。先の高速艇で無人島に向かった可能性もあるかと。彼個人だけを判断するのであれば、そうですね……少なくともエクラの神に背くような人物ではなかったと思います」

「では、善い人なのですね!」

「……転移者の一人が善人であったからと言って、全てがそうであるとは限りません。転移者も人間であるというのなら当然の事です。それは殿下もご理解の事でしょう」

まるで野に咲く華を手折るようなセドリックの一言でまたシスティーナはしゅんと肩を落としてしまう。だが彼の言う通り。この世界が一人の善意の下に一枚岩となる事が出来るというのなら、システィーナもとっくに女王として即位していたかもしれない。

「だとしても……わたくしは……」

胸に手を当て、ゆっくりと顔を上げる。少女の揺れる瞳には、それでも覚悟の光が宿っていた。

「行きましょう、大司教様。誰かの善意が、悪意に染まってしまう事のないように」

「ええ、それでは……殿下、もう少し足元をお確かめになってください。この辺りは舗装が……」

「えっ? ……はうっ!?」

勇み足で歩き出したシスティーナが石畳に躓き、しかしそれを予想していたセドリックが華麗に受け止める様を眺め、ヴィオラは頬に手を当て不安げに溜息を零すのであった。

「……陛下はあの船をどのようにお考えですか?」

ヴィルヘルミナ・ウランゲル

ヴェルナー・ブロスフェルト

会議場の廊下を悠々と進むヴィルヘルミナ・ウランゲル (kz0021)はゾンネンシュトラール帝国の“皇帝”。若くして巨大軍事国家の頂点に立つ異端児は長い髪を揺らしながら微笑みを絶やさず歩みを進める。若い軍人の男がその後ろに続いて問いかけるが、女は碌な答えを返すつもりがない。

「ヴェルナー・ブロスフェルト……オズワルドの言う通り真面目そうな男だな」

「は……」

としか答えようがない。ヴェルナー・ブロスフェルト (kz0032)は辺境に聳え立つ要塞、ノアーラ・クンタウに帝国軍より派遣された“管理者”である。今回は辺境の代表者として会談に参加する事になったが、彼の所属は所詮帝国。ならば当然その立場は帝国の意志に沿った物でなければならない。

しかしこの皇帝はヴェルナーに自らの考えを明かそうとはしなかった。上が何を考えているのかわからなければ話を合わせようもないのだが、困り果てたヴェルナーを見て女皇帝は楽しげに笑っているだけである。

「ヴェルナー……貴様は別に私の発言を補佐せずとも良いのだ。貴様には貴様の、辺境を取りまとめる管理者としての立場があろう?」

「しかし自分は帝国の士官です。辺境の管理はあくまで軍の任務として……」

「ならば猶の事、その任を果たす事に集中すると良い。私の国の事は私が決める。貴様に求めるのは私の国をどうしようかという事ではなく、辺境管理官の立場としてこの事態にどのように対処すべきかと、そのような所にあるのだからな」

「は、はあ」

「そう悩むな。せっかくの色男が皺で台無しになる」

自らの額を指さしながら皇帝は無邪気に笑う。何とも言えない表情で足を止めるヴェルナー、その視線の先で女は会議場へ続く扉へ手をかけた。

(文責:フロンティアワークス)

ヴィルヘルミナ・ウランゲル

ヴェルナー・ブロスフェルト

システィーナ・グラハム

セドリック・マクファーソン

ミリア・クロスフィールド

ラウロ・デ・セータ

「うむ。遅刻のようだな、ヴェルナー?」

「ですから急ぐようにと自分は申し上げたのですが……」

額に手を当て溜息を零すヴェルナー・ブロスフェルト (kz0032)を無視してヴィルヘルミナが見つめたのはシスティーナ・グラハム (kz0020)であった。笑顔で手を振るヴィルヘルミナにシスティーナは少しだけ手を振り返そうとするも、セドリック・マクファーソン (kz0026)の視線を気にしてままならない。仕方なく俯いたままスカートをぎゅっと握りしめた。

「あの、ヴィルヘルミナ様。各国代表者の皆様はあちらに専用の席を用意してありますので、どうぞあちらの方に……」

「いや、私はここで構わんよ」

おずおずと声をかけたハンターズ・ソサエティの受付嬢ミリア・クロスフィールド (kz0012)であったが、ヴィルヘルミナはそれをスルーしてハンター達が立ち並んでいる議席に割り込んだ。こちらの卓の周辺は複数のハンターがごった煮になっており椅子もないので各国代表の為にわざわざリッチな専用席を用意したのだが、ヴィルヘルミナはハンターの末席に立ったまま動く気配がない。

「あ、あの?……?」

「私の立ち位置は私が決める。私が座ればそこが王座であり、私が立てばそこが演説台となる」

「は、はいっ?」

「ここで良い。そちらの席には……そうだな。ヴェルナー、貴様が座ると良い」

「……はっ? いやまさか、陛下の席に自分のような者が……」

「良いから四の五の言わず座っていろ。誰か居なければ座りが悪いのだろう?」

冷や汗をだらだら流し、観念したようにヴィルヘルミナの席に腰掛けるヴェルナー。俯いた男の前、机には“ゾンネンシュトラール帝国代表”のネームプレートが輝いていた。

「あの……私っ、ちゃんと準備しましたよね? 私、粗相はなかったですよね……!?」

振り返りハンター達に問いかけるミリア。ハンター達は一様に困惑した様子で目を逸らすのであった。

「遅れてやってきたというのにその傍若無人な振る舞い。流石はゾンネンシュトラール帝国皇帝と言ったところですか。しかしここは各国が平等に対話を交わすべき場。礼節は弁えて頂きたい」

咳払いと共に睨みを利かせるセドリック。システィーナは横でびくりとした後、おろおろと視線を行き来させている。その様子にヴィルヘルミナは腕を組み、目を瞑って微笑んだ。

「褒め言葉として受け取っておこう。王道とはその本質に置いて自惚れてあるべき……我を通してこその王である。システィーナ殿下もそう思わないか?」

「え? はっ、いえ、あの……」

俯いてもじもじしているシスティーナの様子にセドリックは険しい表情を浮かべる。何とか気の利いた答えを返そうと胸に手を当て深呼吸を繰り返すが、言葉を紡ぐより早くセドリックが咳払いを落とした。

「……王女殿下。見た事のないリアルブルーの技術に興奮するのはわかりますが、今は控えてください」

「あ……ごめんなさい大司教様。あの船があまりにも大きいものだから、つい」

会議場に設置された大型モニターには件の大型艦の画像が映し出されていた。自然と全員の視線がそちらに動き、システィーナはほっと胸を撫で下ろす。

「まあまあ、皇帝陛下。ここは冒険都市リゼリオ、武や覇を競う場ではございません。ここに住まう者が苦難に立ち向かう時は、貴賤を問わず誰もが知恵を出し合うのです」

穏やかな口調で、しかし割り込む余地を与えずゆっくりと捲し立てるラウロ・デ・セータ (kz0022)。この老人の喋りには茶々を入れるのが難しく、ヴィルヘルミナは頬を掻きながら露骨に面倒そうな顔をした。

「我々もそれに倣って巨大艦の処遇について考えようではありませんか。どうでしょう、皆さん?」

「ラウロ様の仰る通り、我々は未曽有の困難に対し結束し対応する為にここに集った筈です。今我々が成すべき事、それは国同士でいがみ合う事ではなく、より良い未来について言葉を尽くす事です」

システィーナの言葉に何度も頷くラウロ。ヴィルヘルミナは僅かに肩を竦める。

「そ、それでは……まずは各国代表者の皆様と、ハンターズ・ソサエティ側の意向について挨拶とご説明を……」

「――不要です。ソサエティ側の意向については既に明確に示されています。先に出発した高速艇……あれはソサエティが我々に許可なく巨大艦の調査に差し向けたものでしょう? これから対応を協議しようと言う中、これは明確な抜け駆け行為であると言えます」

ミリアの言葉を遮り落ち着いた口調で批難するヴェルナー。ミリアは慌てて弁解するが。

「あ、あれは巨大艦の調査目的ではなく、あくまでもソサエティ側による新型高速艇の試運転という……」

「そのような見え透いた言い訳が我々相手に通せるとお考えですか? でしたらその甘さは思い直す事を勧めさせて頂きますよ」

完全に真っ白に燃え尽きたミリアがフラフラした足取りで隅っこにへたりこむと、数名のハンターが駆け寄りその肩を叩いた。お前はよくやった……が、相手が悪すぎたのだ。

「お忙しい中時間を作って頂いたのはこの場に出席する誰もがご存じの事でしょう。無駄な挨拶は不要、早速会談を始めましょう」

ジルダ・アマート

話の腰を折るようなタイミングで手を上げるジルダ・アマート (kz0006)。ヴェルナーは冷静に説明する。

「皆さんが辺境と一言に纏める場所は、複数の部族からなる複合社会です。本来ならば辺境地域を代表すべきは彼ら部族の人間であるべきですが、現状、部族には統一された代表者と呼べる存在が確定していません。帝国はそんな状況を見かね、部族の保護と支援の為にノアーラ・クンタウを建造し、軍を駐留させているのです」

「あなたがそのノアーラ・クンタウの代表者って事ね。説明ありがとう……それと、勉強不足でごめんなさいね。次からは挨拶が不要になるよう、気を付けておくわ」

小さく笑うジルダだがとてもごめんなさいという雰囲気には見えない。露骨な挑発であったがヴェルナーはそれに乗るような男ではなかった。ただ会釈を返すだけでやり取りは終了する。

実質、辺境地域は帝国の支配下にある。辺境部族は既に一つの集団として取り扱えない程に離散した状況にあり、一名の代表者を選出する事は不可能だ。故にヴェルナーという辺境管理官がやってきたわけだが、それは帝国側の考えに基づくものに過ぎない。しかしだからと言って王国にも同盟にも辺境の現状を変える余力はなく、不本意ながらもそれを認めるしかなかった。

「ヴェルナーの出席について異論はないようだな。では早速会談を始めようと思うのだが……何やら騒がしいな?」

小首を傾げるヴィルヘルミナ。その視線の先、会議場へと続く扉を開け放ち一人の少年が駆け込んできた。肩で息をしながら会議場の中をぐるりと眺め、少年はゆっくりと前に出る。

「会談の最中に騒がしいですね……何事ですか?」

「あらぁ? あれってもしかして、噂の……?」

正反対の反応を見せるセドリックとジルダ。少年に遅れて数名のハンターが駆けつけると、背後から少年の身体を取り押さえた。

「こ、こら! 大人しくしろ!」

「申し訳ありません、我々は止めたのですが……!」

「は、放せ……放してくれ!」

少年は覚醒者としての力で強引に抵抗する。ヴィルヘルミナは歩み寄り、ずいっと顔を近づけ少年の瞳を覗き込んだ。突然の過剰接近に呆ける少年だが、すぐさま決意と共に声を上げる。

篠原 神薙

「ほう? 貴様があの篠原神薙か。タングラムに聞いていたより無茶をする。……おい、誰かこいつの参加を前以て報告されているか?」

「し、し、篠原さん……駄目ですよーっ! この人達本当に偉いんですからっ!」

慌てて駆け寄るミリア。もう泣き出しそうな顔をしていたが、篠原 神薙(kz0001)は一歩も譲らない。

「ラキやクロウがサルヴァトーレ・ロッソに行ってくれたんだ。ここで俺がこの人達を説得出来なかったら全部が台無しになる!」

「サルヴァトーレ・ロッソ……それがあの巨大艦の名前なのですね?」

席を立ち、ゆっくりと神薙に歩み寄るのはシスティーナだ。片手で護衛のハンターを制し神薙を解放させると、神薙の手を取りにこやかに微笑みかける。

「わたくしの名はシスティーナ・グラハム……グラズヘイム王国の王女です。篠原神薙、あなた様はあの船について……あの船に乗ってきた人々についてご存じなのですね?」

慌てて頷く神薙。システィーナは振り返り、会場全体に語り掛ける。

「いかがでしょう? 我々はあの巨大艦について多くを知りません。彼の申し立ては僥倖……篠原神薙様を会談に参加させてみては?」

「ほう……? 私に異論はないが、ラウロ殿はどうか?」

ヴィルヘルミナの問いかけに頷き返すラウロ。ヴェルナーは背後から素早く神薙をボディチェックし、持っていた携帯電話を奪い取るとハンター達が並ぶ卓の隅を指差した。

「寛容な判断に感謝する事ですね。さあ、そちらの席へどうぞ」

「お、俺の携帯……」

ヴェルナーはミリアに携帯を渡すと席に戻った。神薙は意を決し指定された場所に向かうのだが……そこはヴィルヘルミナの真正面、向かいの席である。

「どうした。貴様は晴れて正式な参加者の一人となったのだ。堂々と立ち並ぶが良い」

これまで神薙の周囲にちらついていた帝国の陰。目の前にいるのがその皇帝であると思えば尻込みするのは当然の事である。だがここで怖気づいていては話にならない。虚勢だろうがなんだろうが絞り出し、立ち向かうしかないのだ――。

(文責:フロンティアワークス)

篠原 神薙

システィーナ・グラハム

セドリック・マクファーソン

ジルダ・アマート

ラウロ・デ・セータ

ヴェルナー・ブロスフェルト

ヴィルヘルミナ・ウランゲル

彼は所詮民間人であり、軍が作り上げたあの船について詳しい筈もない。サルヴァトーレ・ロッソという名前、そしてヴォイドと戦う為に作られた戦闘艦であるという事……確かな情報と言えばそんな程度だろう。それでもクリムゾンウェスト側の人間にとって衝撃を伴う物であった。

「ヴォイド……まさか、異世界であるリアルブルーにも存在していたなんて……」

このクリムゾンウェストが危機に瀕しているように、リアルブルーもまた未知の外敵であるヴォイドの脅威に晒されていたのだ。絶句するシスティーナ・グラハム (kz0020)の肩を叩き、セドリック・マクファーソン (kz0026)は眉を潜める。

「二つの世界の繋がりを思えばあり得ない話ではありません。エクラ教の成り立ちにもリアルブルー人が関わったと言われている程ですからね」

「エクラ教と密接な関わりを持つグラズヘイム王国は千年以上続く歴史を持つ。つまり二つの世界は古来より深い繋がりを持っていたという事ね。その二つの世界が共に滅びの運命を迎えようとしているなんて、笑えない共通点だけれど」

口ぶりとは反対にジルダ・アマート (kz0006)は軽い口調で語る。ラウロ・デ・セータ (kz0022)は深く息を吐き、それから神薙を見つめた。

「では……あなたの知るサルヴァトーレ・ロッソとは、ヴォイドという脅威に対抗する為に生み出された一つの巨大な兵器……なのですね?」

「え? あ、は、はい」

「それは……問題ですね」

口元に手をやりながら思慮するヴェルナー・ブロスフェルト (kz0032)。ヴィルヘルミナ・ウランゲル (kz0021)は腕を組んだ姿勢のまま黙り込んでいたが、やがてゆっくりと口を開くと参加者一同を見渡しながら語り始める。

「――皆、聞いての通りだ。あの紅き船は異世界より来訪した“兵器”である。私、ヴィルヘルミナ・ウランゲルは帝国を代表し……サルヴァトーレ・ロッソの破壊を提案する」

「……なっ!?」

耳を疑うような言葉に思わず前のめりになる神薙。そのまま食い掛かる様に叫びを上げた。

「待ってください! 俺の話を聞いていなかったんですか!?」

「無礼な奴だな……? 勿論聞いていたとも」

「だったら!」

「もう一度あの船について自分の口で説明してみろ。出来るだけ噛み砕いてな」

顎で促され生唾を飲み込む。身を引き、神薙はゆっくりと言葉を紡ぐ。

「ですから……あれはサルヴァトーレ・ロッソという最新鋭の戦闘艦で、ヴォイドと戦う為に作られた物です。コロニー……えっと、街よりも巨大で、大勢の人間を収容可能で、CAMっていう、人型の兵器や艦艇を沢山搭載できる……とか……ニュースで聞きかじった程度、ですけど……」

「その話を聞いて、私は“危険”という印象しか受けない。周りを見てみろ。お前が安全を説いたつもりで語った言葉が、皆にどのように受け止められているかを」

会議場は静まり返っていた。珍しい出来事には慣れっこのハンター達も、それぞれの組織の頂点に立つ要人たちでさえ、神薙の話には驚きを隠せなかった。

異世界からやってきた巨大な鉄の船……それだけで衝撃は十分なのに、それが巨大な兵器であるという事実が付け加えられたのだ。無論、元々懸念はあった。結果的に神薙の証言はそれを後押ししてしまったのだ。

「皆はどうか? あの船の危険性は承知して頂けたと思うが?」

「それ、は……。確かにあの船が危険な物であるとすれば……破棄、或いは封印処理を施すべきだと思います……」

「そんな……どうして……!?」

俯きながら呟いたシスティーナを見つめる神薙。ヴェルナーは神薙の語った内容を手帳にメモしつつ、紙上から視線だけを上げて答える。

「陛下の仰る通り、あの船は危険なものです。そもそもかの戦艦がヴォイドの送り込んだ害虫であるという可能性も否定出来ない。篠原神薙、きみはあの船がどのような経緯でクリムゾンウェストに転移してきたのかは知らないと言いましたね?」

そう、神薙が転移してきたのはサルヴァトーレ・ロッソが転移するよりも前の事。完成したばかりの筈であるあの船が何故リアルブルーに転移してきたのか、それは神薙の方が知りたいくらいだ。

「あの船はヴォイドと戦う為に作られたときみは言いましたが……そもそも今あの船の乗組員は本当に人間なのですか?」

「え……?」

「ヴォイドに鹵獲された船がその矛先をクリムゾンウェストに向ける為に転移してきた……そのような可能性もあるのではありませんか?」

そんな可能性は微塵も想定していなかった。がつんと殴りつけられたような衝撃に思わず固まってしまう。まさか、そんな筈はない……あり得ない。そう言い返したかった。だが実際神薙はリアルブルーの状況を知らず、そしてヴォイドという敵を知らない。

「仮にヴォイドに乗っ取られていなかったとしても、乗組員が友好的であるとは限りません。何故ならリアルブルーの状況もまた、我々クリムゾンウェスト側と同様に困窮していたからです。空よりも高い場所まで飛ぶ事の出来るあれが、言葉通りの“方舟”としてクリムゾンウェストに漂着したのだとすれば……」

「成程……。自分達の世界がダメになりそうだからこっちの世界に移り住めばいい……そういう考えを持っているかもしれない、と。……確かに与太話では片づけられない可能性ね」

唇を撫でながら頷くジルダ。神薙の頭の中は既に真っ白になっていた。状況は明らかに拙い方向に動き出している。そしてその流れを塞き止める妙案は彼の中に存在しなかった。

「わたくしが……グラズヘイム王国が最も重視する事、それは“人々の安全”です。もしも仮にあの船が世界に災いを齎すというのなら、人々を守る為に……動かざるを得ないでしょう。で、でも……」

何事か言おうとするシスティーナだが、その言葉は誰にも届かない。

口を挟めぬ神薙の前で話が進んでいく。それに待ったをかけたのはラウロであった。

「まあお待ちください。あの船の危険性は十分承知致しました。しかし、それはまだあくまでも可能性の話でございましょう。問答無用で叩き壊すと決断するには、あの船の秘めたる可能性は惜しいのではありませんか?」

ゆっくりと立ち上がり、一人一人の目を見るように語り掛けるラウロ。最後に老人は狼狽した神薙を見つめ、穏やかに微笑みかける。

「我々自由都市同盟は、あの船が歪虚と無関係であると言うのであれば、どのような経緯でこの世界に転移してきたのだとしても、ある程度受け入れる心構えは出来ております。篠原さんを見る限り、決してリアルブルー人は言葉の通用しない存在ではない筈ですからね」

「ラウロさん……」

「尤も、然るべき安全確認の後には、それなりに商売をさせてもらうつもりですがね」

がくりと肩を落とす神薙。だが彼は同盟を取りまとめる評議会の人間なのだ。商魂逞しくて当然である。神薙もそれは承知していたので、苦笑を浮かべつつも納得する事が出来た。

「時に、帝国や王国はあの船を破壊し危険を取り除くと仰いましたが、具体的にどのような方法を取られるおつもりなのですか?」

グリフォン騎兵隊

帝国のグリフォン騎兵隊。天翔る精鋭たちであるが

サルヴァトーレ・ロッソに通じるのか?

「そうですね。では、船そのものを破壊しては如何でしょうか? あの船にも動力部や推進部が存在する筈です。機導術に長けた帝国の技術力があれば、機能停止に追い込む事はさほど難しくないのではありませんか?」

苦笑を浮かべるヴィルヘルミナ。ラウロは笑顔のまま、緩めず言葉を詰めていく。

「陛下はあえてあの船に兵力を送り込み、内部から制圧するような作戦を想定していらっしゃるようですね。しかし本当にあの船が危険であり、その芽を摘む為に破壊するというのであれば、わざわざ兵達を危険な目に遭わせずとも外部より破壊するという手段を取ればよい筈です」

ヴィルヘルミナの表情は微動だにしない。だが神薙は長い沈黙の中で気づいていた。この女の考えはもっと他の所にある。危険だから破壊する――ただそれだけではない。その事実をラウロに指摘され、次の策を練っているのだと。

その瞬間、神薙は理解した。この女は“違う”。これまで出会ってきたクリムゾンウェストの人間は善意に満ち溢れ、余所者である神薙とも親身に打ち解けてくれた。だが――この女は違う。善意を前提に聞く耳を持ってはならない相手。神薙はこの世界に来て初めて、他人に対し明確な警戒心を抱こうとしていた。

「危険は重々承知だが、我が帝国兵は多少の危険で怖気づくような軟弱者ではないよ。それに実際に乗り込んでみなければ相手が危険であるかどうかの判断は出来まい? もしも乗組員がこの少年のように対話可能な相手であれば、平和的解決の道も見えてくるだろう」

「あ、あの……ヴィルヘルミナ陛下の仰る通りです! もしも対話が可能であれば、我々は彼らを受け入れ歓迎すべきです。どのような事情で転移してきたのかはわかりませんが、彼らにも安らげる場所は必要な筈です。もしもあの船を受け入れると言うのであれば、王国は協力を惜しまないでしょう」

「今の王国にあれだけの巨大な異物を受け入れるだけの余力があるのかね? 協力を惜しまないとは言うが、生半可な事ではないよ」

エクラ教大聖堂

グラズヘイム王国はエクラ教と密接な関係を持ち

その歴史は千年を超える。

ヴィルヘルミナの矛先を逸らすように口を挟むセドリック。援護を受けて勢いづいたシスティーナは立ち上がり、胸に手を当て前のめりに語り掛ける。

「確かにわたくしはまだ未熟な王女の身ではありますが、争いを避け、対話の道を探っていく為に出来る事は何でもするつもりです。彼らには衣食住と安全を保障された場所で、ゆっくりと傷を癒す事が必要な筈です……!」

システィーナは手元の端末を操作し、スクリーンに映し出されている画像を拡大して見せる。するとそこには明らかな損傷、戦闘の痕跡が見受けられた。

「ご覧の通り、サルヴァトーレ・ロッソには随所に損傷が確認出来ます。これはかの船が何らかの戦闘状態から逃れるようにしてこの異世界に転移してきたという事実を示唆しています。ヴェルナー様の仰るように、この船がヴォイドの手に落ちているという可能性は否定できません。しかし現実的に考えれば、この船はヴォイドとの戦闘の最中、或いはその逃走中に転移してきたと推測するのが自然ではないでしょうか?」

これにはヴィルヘルミナもラウロもヴェルナーも、そしてセドリックも少々驚いた様子だった。システィーナは改めて全員を見渡して呼びかける。

「もしも彼らが危機から逃れ着いたのがこのクリムゾンウェストであるというのならば。傷を負い、戦いの苦しみの中、右も左も分からずにこの世界に放り出され身動きが取れずにいるのだとしたら……! まずは言葉を尽くし、彼らとの相互理解を図るべきではないでしょうか……!?」

「――実に素晴らしい。感動したよ、システィーナ殿下」

拍手をしながら笑みを浮かべるヴィルヘルミナ。システィーナは少し照れくさそうに顔を赤くした後、セドリックの咳払いで真っ直ぐにヴィルヘルミナと向き合う。が、それは長く続かなかった。

「だが無理はしない事だ。君の尊い理想も慈愛の心も尊重しよう。しかし現実問題、今のグラズヘイム王国にあれを受け入れる事は不可能だよ」

「……それに対し、帝国には既に辺境部族を受け入れ管理しているという明確な実績と行動力があります。サルヴァトーレ・ロッソを保護するというのであれば、やはり帝国主導の下で話を進めるのが最も合理的かつ安全かと思われますが」

ヴィルヘルミナとヴェルナーの言葉に俯き目を逸らすシスティーナ。セドリックは眉を潜めヴィルヘルミナを睨み付ける。

「そのような物言い、看過するわけにはいきませんね。王国には転移者を受け入れる余力もないと?」

「事実であろう? 辺境部族が困窮する状況を前に貴様らが何をしたというのだ。何もしなかった……そう、貴様らは危機に瀕し行き場を失った者達に対し、何ら策も講じず、行動する事もなかったのだ。当然の事だ。王国は歪虚の大進攻から未だ立ち直れていないのだからな」

「我々は辺境部族を見捨てたわけではない! 現在も支援策を講じている! それを阻んでいるのは帝国ではないか!」

「何がおかしい? 管理しているのが帝国なのだからな。貴様らも自分が管理している街に勝手に物資や人材を送り込まれてはいい顔をすまい? 同盟領でそんな事をしてみろ。とっ捕まって強制送還を食らうぞ。アプローチの方法は軽視出来ないよ、大司教殿」

けらけらと笑うヴィルヘルミナとそれを睨み続けるセドリック。二人は一触即発な様子だが、神薙はむしろ冷静だった。なんとなく、この会談の全容が事情を知らなかった少年にも見えてきたからだ。

「……いけませんなぁ。ここは貴賤なく意見を交わす会談の場。隠し事は止めて、お互い腹を割って語り合いませんか? 皇帝陛下も大司教殿も、問題とするのはそこではないでしょう?」

「サルヴァトーレ・ロッソを誰が管理するか。つまり――どの国が手にするのか。そういう話をしたいのでしょう? あなた達は」

ラウロとジルダによる制止の言葉が神薙の悪寒を現実の物としてしまった。

そう、この会談は即ち――サルヴァトーレ・ロッソの奪い合い。

誰があの船を手にするのか。あの巨大な力を手にするに相応しいのは誰なのか。

腰に手を当てたまま微笑むヴィルヘルミナ。神薙はその瞳を正面から見つめ返した。

「あなたは……一体何を考えているんですか? あなたは! さっきからサルヴァトーレ・ロッソを壊そうと言ったり、話し合いで解決しようと言い出したり……! 自分の思う通りに事を進ませようと言葉巧みにこの会談を操ろうとしている! 結局はただ自分が……帝国がサルヴァトーレ・ロッソを手に入れたいって、その為だけにこの場を利用しようと……!」

「――その通りだ少年。では問うが、一体それの何が悪い?」

正々堂々と全てを認め、その上で女は微笑を崩さない。

「あの船の乗組員が人間だとして、あれだけの巨大な船に乗る大勢の人間を、誰がどうやって面倒を見る? 飯は? 住む場所は? 生きる事は無償では成り立たぬ。であれば、彼らを保護すると同時に彼らを糧とし、新たな飯の種と人の住む場所を獲得する者が必要となるだろう」

酷薄な笑みで、女は微塵も迷いを持たずに宣言する。

「我が帝国がサルヴァトーレ・ロッソを得たならば――誓おう。歪虚の手に落ちた人の領土を奪い返し! 転移者達を特例制度を整備して保護し! 彼らを尊重した生活と労働を与え! その上で彼らが安心して眠り、飢える事なく食べ、誰にも恥ずる事のない衣を纏って生活する! そんな未来を実現する事を……ここに誓おうではないか」

少年は言葉に窮していた。圧倒されていたのだ。

この女はやると言った事は本当にやる、そんな凄みがある。

「あの船が危険だというのなら、その害悪の芽は余す事なく取り除こう。我がゾンネンシュトラール帝国はクリムゾンウェストの守護者である。この紅き大地に足をつけて生きる限り、この世全ての命が我らの庇護に値する。我らが危険を排除し、その上であの船を活用するまで事」

黙り込む神薙。その言葉を待つように沈黙を共にしていたヴィルヘルミナも、やがて溜息と共に眉を潜め、困ったように声を上げる。

「……どうした、転移者よ。言われるがままか。ただ流されるままか」

「お……俺は……」

「俺は……何だ? 言ってみよ」

「俺は……サルヴァトーレ・ロッソが誰かに利用されるなんて認めない。彼らは俺と同じように異世界に転移したばかりで混乱している筈なんだ。だから……彼らは安全で……きちんと、この世界の人と同じように扱うべきで……だから……っ」

顔を上げ愕然とした。ヴィルヘルミナは憐れむような視線で神薙を見ていたのだ。笑みは消えている。ただ悲しげに少年を見つめているだけだ。

しかし神薙にはわかった。女が憐れんでいるのは、神薙自信の無力さだと。この状況を打開するような言葉を、想いを、理屈を持たない哀れな少年……。ヴィルヘルミナは決して機会を与えなかったわけではない。ただ神薙が、その機会を掴みとれなかっただけ。

「所詮はただの少年、か。買い被りすぎたな、タングラム」

失望めいた声に絶望が脳裏を過る。悔しさに強く拳を握り締めても、もう成す術はない。このまま何も出来ないまま、サルヴァトーレ・ロッソの行く末を黙って見ている事しか出来ないのか。

(文責:フロンティアワークス)

ラキ

篠原 神薙

ヴィルヘルミナ・ウランゲル

システィーナ・グラハム

ジルダ・アマート

「――謎の巨大艦……サルヴァトーレ・ロッソって言うらしいんだ……ですけど……それの乗組員と接触してきたよ……じゃなくてしてきました! 彼らは十分対話が成立します! リアルブルーからの転移者は……敵ではありません!」

「ラキ……本当なのか!?」

「ごめんねカナギ……先に急いで戻ってきたんだけど、遅くなっちゃった」

強く真っ直ぐな眼差しでヴィルヘルミナ・ウランゲル (kz0021)を見据えるラキ。その横顔に神薙の胸は奮い立つ。何故だろうか。これまで一緒に戦ってきた仲間だからか。それとも……いや、そんな事はどうでもいい。

「ありがとう、ラキ。いや……ラキだけじゃない。クロウも……危険を承知でサルヴァトーレ・ロッソに駆けつけてくれたハンターの皆も……」

彼らが居なければあのまま圧倒されたまま、なされるがままに終わっていたかもしれない。だが今は確信を持って言葉を紡げる。

「ラキと言ったな。貴様はサルヴァトーレ・ロッソの乗組員と接触したのか?」

「しました! 彼らは……えっと、リアルブルーにもヴォイドって名前の敵がいて、えっと……あの船はそのヴォイドと戦う為の物でぇ……!」

「……ラキ、その辺は俺が説明したから」

「そ、そうなの? えっと、サルヴァトーレ・ロッソはヴォイドとの戦いの中でわけもわからず転移してきただけです! 彼らは直前の戦闘で多数の死傷者を抱えており、悲しみと混乱の中で身動きも取れずにいます! だから……えっと、すっごく困っているんです! お願いです、彼らを助けてあげてくださいっ!!」

「……ヴィルヘルミナ陛下! やはり彼らは……!」

システィーナ・グラハム (kz0020)の推測は的中していた。立ち上がり身を乗り出すシスティーナだが、ヴィルヘルミナは一瞥するだけに止め再び神薙とラキへ目を向けた。

「ラキ、貴様の言葉を鵜呑みにするわけにはいかない。貴様は会談を無視し決定事項を待たずに接触しようとした者だ。その行動理由には篠原神薙という身内への感情が先立っている」

「そりゃ……そうですけど……だから何だって言うんですか?」

「貴様は接触前から既に転移者に肩入れした立場にある。そんな貴様が都合よく説き伏され、油断を招く為に利用されているだけかもしれん。今頃貴様以外のハンターは全滅しているのではないか?」

「そんな事は絶対あり得ません!」

「なぜそう言い切れる?」

「彼らはいい人だからですっ!」

自身満々に叫んだラキの声に議会場は水を打ったような静寂に包まれた。ジルダ・アマート (kz0006)だけが一人で爆笑し、ヴィルヘルミナは困ったように苦笑を浮かべる。

「彼らが本当に善人であるかどうか、貴様の言葉だけでは判断出来んという事がわかったな」

「……へー、あーそう。偉ーい人なのに実際に見ないとモノ考えられないんだね。じゃあ……なんで自分で見てからこの会談に来ないの? まともに話すつもりなんか最初っからないんじゃない! こんな会談に……意味なんかないんじゃないっ!!」

それは穿った意見だが、同時にこの停滞した空気を突き破る言葉でもあった。

「――アタシは見てきたよ。あの紅い方舟に乗ってきた人達がいい人だった事も! カナギがこの世界で暮らす人と同じくらい……ううん。もっとずっと能天気でお人好しな事も!」

叫び、そして深呼吸を一つ。ラキは身を引き、落ち着いた様子で隣の神薙を見つめる。そしてその手を握り締め、強く握り締めて……頷いた。

「アタシは……確かに、普通のハンターだよ。そんなに強くないし、頭も良くないし、偉くもなんともないけど……。でも、ちゃんと見てきたよ。サルヴァトーレ・ロッソの人達も……カナギの事も。カナギは絶対一人なんかじゃない。アタシは神薙を信じてる。クロウも、ヴィオラさんやファリフ、タングラムさんやこれまで関わってきた人達……ここをカナギに任せてサルヴァトーレ・ロッソへ向かってくれたハンターの皆。その全部がきっとカナギを信じてる」

――自分が何の為にこの世界に来たのか。自分に出来る事をずっと考えていた。

「カナギの声は、この世界の人にも響くんだよ。だから……」

――力を得た事も、自分が今ここにいる事も、全てがただの偶然なのだと思っていた。

「届けてあげて。故郷から離れざるを得なかった、あの船の人達の代わりに……」

――自分で決めて、選んで進んだ道じゃない。それでもその軌跡は確かに自らが描いた物だ。

「分かり合えるんだって事。二つの世界は繋がれるんだって……声を、想いを……届けて!」

ヴィルヘルミナはただ穏やかに二人の様子を見守っている。真っ向から向き合っている。神薙は自らの手の中にある温もりを感じながら目を閉じ、これまでの事を思い返した。

今の自分に出来る事。今の自分にしか出来ない事。運命という物が本当に存在するのなら――そいつに乗っかってみるのも悪くはなさそうだ。

「……従ってみるか。運命の巡りあわせって奴に」

手を離し、深呼吸を一つ。目を見開いた少年はもうヴィルヘルミナから視線を逸らさない。机に片手を突き、堂々と向かい合う。ずっと流されてきたのだ。だったら最後まで流され切ってやろうではないか。この、運命という奔流に――。

ヴィルヘルミナに自らの主張をぶつける神薙。

勿論、助けは必要とするだろう。しかしその立場は平等な物であるべきだ。そしてそれを不可能な事だとは決して思わない。何故ならば自分が。誰かを助け、そして助けられながらもこの世界で生きていける事を、身を以て証明しているのだから。

「俺達は確かに無知であり、この世界で生きる術を知りません。ですが俺達は学び、理解し、そして支え合う事が出来る。この世界の人々にしてもらっただけの事を返し……どちらが上か下かではなく、対等な立場で生きていく事が出来る。共に戦っていく事が出来る……俺はそう確信しています」

「それは経験則から来る持論か?」

「はい。俺はこの一か月、この世界で一人の人間として生きてきました。そしてそんな俺をこの世界の人々は一人の人間として扱ってくれました。もうこの世界は俺にとって第二の故郷です。大切な仲間達が暮らす、大切な世界です。サルヴァトーレ・ロッソの人々もきっとこの世界を知れば同じように感じ、考え、共に歩む道を選んでくれます」

「信じろというのか? 貴様の善意から連なる人の善意を」

「……正直、俺も……自分の事は信じられません。自信はないし、何が出来るんだろうっていつも考えてました。だけど……」

隣にはラキがいる。この場には同席せずとも、きっと想いを共にする仲間がいる。

「俺を信じてくれる皆の事を――仲間を、俺は信じます。仲間が作ってくれたこのチャンスを、仲間が繋いでくれたリアルブルーとクリムゾンウェストの絆を……俺は、信じます」

「仲間を信じるが故に己を信じる、か……」

「俺達が信用に足る存在なのか……そして俺達が本当に誰かに保護されなければ生きていけない存在なのか。直接その目で見て判断してくれませんか? ラキの言う通り、ここで幾らやり取りをした所で机上の空論……真実は決して明かされませんから」

しかめっ面で考え込むヴィルヘルミナ。システィーナは意を決したように語り掛ける。

「やっぱり、まずは対話をしませんか? エクラ教にはこうあります。“汝の隣人を愛せよ”と……」

しかめっ面のままで視線をシスティーナにスライドさせるヴィルヘルミナ。その迫力に思わずシスティーナは背筋を震わせ俯く。

セドリック・マクファーソン

謝罪の言葉を紡がせないようにセドリック・マクファーソン (kz0026)が背後から口を抑える。全員の視線がそこからヴィルヘルミナに戻り、次の言葉を待って固唾を飲む神薙だったが、突然ジルダが堪えきれなくなったかのように笑い声を上げた。

「もういいんじゃない? その子をいじめるのは、その辺にしておいてあげたら?」

ぽかんとする神薙とラキ。視線をヴィルヘルミナに戻すと、その肩は小刻みに震えていた。まさかとジト目で凝視すると、ヴィルヘルミナは楽しそうに笑い出したではないか。

「……何? なんで笑われてるの? 腹立つんですけど? むかつくんですけど?」

「いやすまない。あまりにも貴様らが可愛らしいものでな……」

口元に手をやり微笑んだ後、ヴィルヘルミナは切り替えたように声を張る。

「篠原神薙とラキの弁明を受け、私は心変わりした。早速サルヴァトーレ・ロッソの代表者と正式な会談の場を設け、今後について協議するとしよう。勿論、彼らの意向を最優先としてな」

「……えっ?」

口を揃えて驚く神薙とラキ。ヴィルヘルミナは困ったように笑い。

「どうした? 貴様らがそうしろと言ったのだろう?」

「え、いや、そうですけど……サルヴァトーレ・ロッソを利用するとかそういうのは……」

「冗談だ」

「はっ!?」

「ただの悪ふざけだよ、少年。忘れてくれ」

そう言われた所でただの冗談だとは思えないし、忘れるなんて出来ない相談なのだが、一先ずこの場は収められようとしている。ならば口を挟むだけ野暮という物。

「……わ、かりました……」

ラウロ・デ・セータ

ラウロ・デ・セータ (kz0022)の声に誰も異を唱える者は居なかった。会議に出席していたハンター達がぞろぞろと退席する中、気の抜けた神薙は机に突っ伏すようにして溜息を零していた。

「なんだこの徒労感……なんだったんだ、この会談……」

「元々このような結論に達するであろう事は誰もが予感していた事です。それでもああやって議論を掻き回したのは、ヴィルヘルミナ陛下の悪戯心……ですかね」

背後に立っていたラウロの声に顔を向け、慌てて姿勢を正す神薙。その仕草に笑みを浮かべ、ラウロは少年の肩を叩く。

「その若さで世界を背負って語る事は大変な事だったでしょう。ましてや相手があのヴィルヘルミナ・ウランゲルではね」

「は、はあ……」

神薙に言わせればこの老人も、どいつもこいつも緊張する相手だったのだが。

「あなたは立派にやり遂げたのです。胸を張って仲間の元へお帰りなさい」

「それじゃあね、ぼうや。それなりに楽しませてもらったわ。縁があればまたどこかで……ね?」

ひらひらと手を振りラウロと共に退室するジルダ。また気が抜けてへたりこみそうになっていると、背後から別の誰かに肩を叩かれる。振り返るとそこには懐かしい顔があった。

ヴィオラ・フルブライト

「ヴィオラさん、来てたんですか!?」

「ええ。会議室の前で警備に当たっていましたよ」

「あれ? でもアタシが来る時阻止されなかったけど……?」

口元に人差し指を当てて黙り込むヴィオラ・フルブライト(kz0007)。騒動の中、もしもこの女が本気で二人を妨害していたら、会議室まで辿り着く事は不可能だったろう。

「篠原さんの答え、確かに見届けさせて頂きました」

「あ、いや、そんな……」

疲れた様子で退室していくシスティーナの隣、セドリックが無言でヴィオラを急かす。ヴィオラは頷き返すと足早に二人の元を去って行った。

「……カナギ、ヴィオラさんの前だとなんか大人しいよね?」

「ラキは俺の前だと荒っぽいよね!? なんで俺の足踏んでんの!?」

「乙女心の分からん奴だな少年。あれだけの美女だ、真っ当な少女なら嫉妬の一つや二つ……して当然であろう」

また背後から声が聞こえ同時に振り返る二人。そこにはしたり顔のヴィルヘルミナの姿があった。慌てて叫び声をあげて飛び退くが、ヴィルヘルミナは不思議そうに首を傾げている。

「なんでさっきから皆音も気配もなく後ろに立つんですか!?」

「そのような流れに見えたのでな。お約束という物であろう?」

「まだ何かカナギに用ですか!?」

「……やれやれ、参ったな。随分と嫌われてしまったようだ。ただ君達の健闘を一言讃えようと、そう思っただけなのだがな」

皇帝は相変わらず皇帝だったが、何故か今は先ほどまでより気安い存在に見えた。まるでそう……リゼリオを自由に生きるハンターのような、無頼者の空気を纏っていたからだろうか。

「先日は我が帝国の兵が無礼を働いたそうだな。彼らに代わり詫びを入れさせて欲しい。すまなかった……この通りだ」

深々と頭を下げるヴィルヘルミナに絶句する二人。が、本人はけろりと顔を上げる。

「彼らにも悪意はなかったのだ。ただ行き過ぎた私への忠誠心がそうさせてしまっただけでな。ならばその咎を受けるべきは私であり、君に謝罪するのもまた私の役割であろう」

「……いや、絶対あの人たちは忠誠心って感じじゃなかったけど……」

背を向け呟くラキ。神薙は真っ直ぐに女の瞳を見つめる。

「あなたはどうして……その、あんな事を?」

「どんな事かね?」

「会談を操作しようとしてみたり、それをあえて吐露してみたり、かと思えば全部台無しにしてみたり……何がしたかったのか、さっぱりわかりません」

「別に難しい事ではないよ。ただ君を知りたかったのだ、少年」

あっけらかんとした答え、そこに嘘はない。女は正直に、ただ素直に少年と向かい合う。

「リアルブルーの人間とはどのような者なのか。そして君達がこの世界にどのような影響をもたらす事が出来るのか……。仔細はこれからだが、その片鱗は見届けさせてもらったよ」

「あなたは……」

思わず脱力してしまう。そんな、悪戯がばれてしまった子供のように笑われたら、怒るに怒れないではないか。

「……ありがとうございました」

目を逸らしつつ、それでも神薙が口にした感謝の言葉は意外だった。目を丸くするヴィルヘルミナに、少年は視線を逸らしたままで付け加える。

「今になって思うと……あなただけが、俺と正面から向き合ってくれたような……そんな気がするんです」

「え……? カナギ……?」

「この人は多分、皇帝としての本音も建前も……皇帝としてではなく、ヴィルヘルミナ・ウランゲル個人としても、真っ直ぐに俺と語り合ってくれたんだと、そう思うから」

困惑するラキ。途中参加という事もあり、ラキにはとてもそうは思えなかった。いや、途中参加であるという事を差し引いても、やっぱり神薙が礼を言う必要はないような、そんな気がしていた。

「ふ……ふふふ! 中々面白いな、君達は。すっかり君達の事が……好きになってしまったよ」

二人の間に立ち、強引に左右の腕で抱き寄せる。もがく神薙とラキを信じられない力で抱きしめ、頬ずりをしてから手放すと、何事もなかったかのように女は颯爽と踵を返した。

「――ではな。また出会える時を楽しみにしている」

呆然と床に転がって痛みに悶える二人を捨て置きヴィルヘルミナは退室する。そこで待っていたヴェルナー・ブロスフェルト (kz0032)と合流し、二人は歩みを止める事無く帰路を急ぐ。

ヴェルナー・ブロスフェルト

「ああ。それにお前としても、異端をただ切り捨てるという結論は容認し難い物だろう?」

「御見通しでしたか」

「ふん、正直者め。貴様も中々どうして可愛い奴だな」

年下の皇帝にそんな事を言われてもただ困るだけのヴェルナー。次の瞬間、ヴィルヘルミナは何かを懐かしむような、寂しげな眼差しを浮かべて呟いた。

「……“汝の隣人を愛せよ”、か。実にあの子らしい、優しい言葉だ」

「陛下?」

「何でもないよ。それよりヴェルナー、会談の内容は記録してあるのだろう? 後で見せてくれ、最後の方が楽しすぎて内容が頭からふっとんでしまった」

ヴィルヘルミナの後ろで聞こえないようにヴェルナーが溜息を零す。皇帝は一瞬だけただの女の素顔に戻り、過去に想いを馳せ目を閉じた。

嵐も過ぎ去りすっかり人気のなくなった会議場。体を労わりながら立ち上がろうとする神薙に手を伸ばし、ラキは明るく笑顔を見せる。

「さあ、こうしちゃいられないよ! やっとまともな会談が開かれる事になったんだから!」

「そうだな……ここから、だよな。これからもよろしくな……ラキ」

繋いだ手を引いて立ち上がる。ラキはまるで雲一つない空に輝く太陽のように笑う。

「もっちろんだよ! 行こうっ、カナギ! アタシ達にしか出来ない事をする為にっ!」

境遇を呪った夜も、不安や失望に苛まれた夜もあった。

それでも少年は信じる事を選んだから。もう、運命は彼と共にある。

二つの世界が共に歩める事を示す為に。

ここまで繋いできた優しさのバトンを誰かに繋ぐ為に。

信じ合える仲間と共に、この世界で生きていく。

リアルブルーの転移者と、クリムゾンウェストを生きる人々。

それぞれの物語が今、静かに交わろうとしていた――。

(文責:フロンティアワークス)