ゲスト

(ka0000)

すみれに似た花

マスター:紺堂 カヤ

- シナリオ形態

- ショート

- 難易度

- 普通

- オプション

-

- 参加費

1,000

1,000- 参加制限

- -

- 参加人数

- 4~6人

- サポート

- 0~0人

- マテリアルリンク

- ○

- 報酬

- 普通

- 相談期間

- 5日

- 締切

- 2017/05/20 12:00

- 完成日

- 2017/05/26 03:06

みんなの思い出

思い出設定されたOMC商品がありません。

オープニング

●これは夢

亜麻色の髪をふわふわさせた少女が、歩いていた。

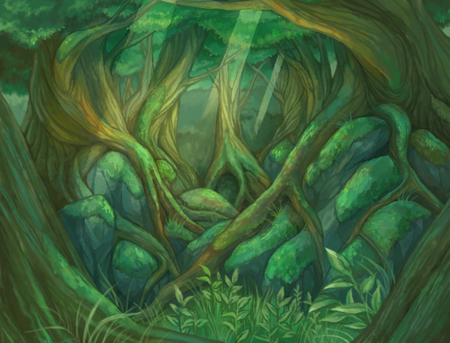

新芽が青々と輝く、木々に囲まれた道だ。森だろうか、山だろうか。

少女は笑顔で歌っていた。

「いつか~、どこかで~、可愛いクマさんに~、会えたなら~」

歌に合わせて、スキップもしていた。

「ちゃんと挨拶するわ~、あたしはボーゲン村から来たの~」

少女は草むらをきょろきょろと見まわし、ジグザグに進んでいった。進めば進むほど、道はどんどん狭くなっていく。

「ないなあ。ないなあ。紫色のお花、ないなあ……」

きょろきょろと探しているのはどうやら、その「紫のお花」であるらしかった。しかし、草むらにも木の上にも、それらしき花は咲いていない。少女の笑顔はどんどんしぼんでいき、スキップも止まってしまったが、それでも、諦めようとはしなかった。

そして。

「あれっ」

気がつくと、いつの間にか、少女を夕闇が包み始めていた。すっかり視界が悪くなっていて、もうどちらから来たのか、どちらへ進めばいいのかわからない。

「どうしよう……」

すぐ近くにあった、大きな木の幹に身を寄せて、少女はかすかな光を求めて空を見上げた。そこには、細い細い月が弱々しく光っていた。

●これは目覚めた後

夜半に、青年は目覚めた。目覚めてすぐ、シーツをかき分け部屋の明かりをつけ、ついさっきまで見ていた夢のことをノートに書きつけた。

文とイラストを組み合わせて、できるだけ詳細に。これを見ながら何度も何度も夢の様子を思い出して、覚えておかなくてはならないのだ。

「ひとまず、こんなところか……」

一息に書きあげてしまってから、青年はふう、と息を吐いた。驚くほど整った顔をした青年だった。黒い髪が額や頬に落とす影すらも美しく見える。

青年はふと、窓の外に目をやった。真っ暗な夜。申し訳程度に引っかかっている月は細かった。夢で見たものとほぼ同じだ、と思って、青年は呟いた。

「今回は、まさに今起きていることを夢に見たということか……、いや」

呟いてしまってから、青年はかぶりをふって自分の言葉を否定した。これだけでまさに今の夢だとは決められない。もしかしたらあの月は一カ月先の細い月かもしれないし、三年先の月かもしれない。もちろん過去のこともありうる。それも、五年前か十年前かわからない。短絡的な判断は禁物だ。

しかし、過去であろうと未来であろうと、ひとつだけ確実なことがある。

青年が見た夢は、必ず、現実の光景であるのだ。

もう起こってしまったことなのか、これから起こることなのかはわからない。だが、確実に、現実の出来事なのである。

世にも美しいこの青年は、そうした「現実を夢に見る」力を持っている。

「ボーゲン村、か……。地名がわかっているだけ、今夜はマシかな」

青年は、ノートに書きつけた村の名前を何度も何度も読み返した。明日にでもここへ行こう、とそう決めて部屋の明かりを消すと、再び、ベッドの上で目を閉じた。

●ボーゲン村

村はいつになく大騒ぎだった。

「いったい、どこへ行ってしまったんだ……」

「もう二日目よ……」

真っ青な顔で震える、ひと組の夫婦がいた。この夫婦の一人娘が、昨日から行方不明なのである。

「村長がさっき帰ってきたぞ、隣村を見てきたって」

「どうでした!?」

近所のパン屋が知らせてくれた言葉に、夫婦は身を乗り出すが、パン屋は申し訳なさそうに首を横に振った。見つからなかったらしい。

「ああ、どうしましょう」

母親が、泣き崩れた。

「あきらめるな、村長さんがハンターを呼んでくれたから。きっとすぐに捜し出してくれるさ」

夕方になっても帰ってこない娘を心配した両親が、村の住民に捜索の協力を要請したのが、昨日のこと。幼い少女の足では遠くまで行けまいと、村の中を夜中ひたすら探したが、見つからず、今日になって村周辺の原っぱや隣村にまで範囲を広げたのだ。

「あの」

心配しきりの夫婦に、突然声をかける者があった。見知らぬ男、それも、そうはお目にかかれないとすら思えるほどの美しい青年だった。

「娘さんがいなくなってしまったらしいですね。もしかして、その娘さん、五歳くらいの、亜麻色の髪をした子では?」

「そうです、ジェーンです!! まさか、どこにいるかご存じなんですか!?」

母親が、青年につかみかからんばかりの勢いで声を荒げた。

「ええと、ご存じ、というか夢に見て。この村の近くに森はありますか? その森にいます。たぶん」

「……は? 夢? 何を言っているんだ?」

父親が不審そうに顔をしかめた。青年はそんな反応には慣れっこだというように平然と頷く。

「はい。信じてもらえないとは思いますが、俺は現実を夢に見るんです。ああ、じゃあやっぱりあの子なんですね。その森はどっちですか」

「ここから西へ行ったところだが……、何しに行くんだ」

「何しに、ってその子を探しに行くんですよ。いなくなったのは昨日でしょう? きっとまだ生きているでしょうからね」

生きているか、いないか。そんな、夫婦が口にするのをためらっていた種類の言葉をさらっと吐いて、青年は歩き出した。その迷いのない行動を見て、父親の中から、青年を不審に思った気持ちが不思議と消えた。

「待ってくれ!」

青年を呼びとめて、父親は言った。

「その森に、ひとりで探しに行くのは危険だ。もうすぐ、ハンターが来てくれるはずなんだ、一緒に行ってくれないか。……その森には、クマが出るんだ……」

「なるほど……、承知しました。そうしましょう。そして、急がなければなりませんね」

「どうして、森なんかに……!」

母親が、顔を覆って泣き崩れた。夢での少女のセリフを思い出して、青年が言う。

「紫の花、とやらを探していたようですが」

「すみれのことだわ。でも、もう今年はすみれの時期は終わってしまったのよ、ってちゃんと話したばかりなのに。ああ、ジェーン……」

母親の困惑した声に、青年はあいまいに頷いた。ジェーンとは誰だっただろうか、と思いながら。

(夢以外のことは、すぐ忘れてしまうんだよなあ)

亜麻色の髪をふわふわさせた少女が、歩いていた。

新芽が青々と輝く、木々に囲まれた道だ。森だろうか、山だろうか。

少女は笑顔で歌っていた。

「いつか~、どこかで~、可愛いクマさんに~、会えたなら~」

歌に合わせて、スキップもしていた。

「ちゃんと挨拶するわ~、あたしはボーゲン村から来たの~」

少女は草むらをきょろきょろと見まわし、ジグザグに進んでいった。進めば進むほど、道はどんどん狭くなっていく。

「ないなあ。ないなあ。紫色のお花、ないなあ……」

きょろきょろと探しているのはどうやら、その「紫のお花」であるらしかった。しかし、草むらにも木の上にも、それらしき花は咲いていない。少女の笑顔はどんどんしぼんでいき、スキップも止まってしまったが、それでも、諦めようとはしなかった。

そして。

「あれっ」

気がつくと、いつの間にか、少女を夕闇が包み始めていた。すっかり視界が悪くなっていて、もうどちらから来たのか、どちらへ進めばいいのかわからない。

「どうしよう……」

すぐ近くにあった、大きな木の幹に身を寄せて、少女はかすかな光を求めて空を見上げた。そこには、細い細い月が弱々しく光っていた。

●これは目覚めた後

夜半に、青年は目覚めた。目覚めてすぐ、シーツをかき分け部屋の明かりをつけ、ついさっきまで見ていた夢のことをノートに書きつけた。

文とイラストを組み合わせて、できるだけ詳細に。これを見ながら何度も何度も夢の様子を思い出して、覚えておかなくてはならないのだ。

「ひとまず、こんなところか……」

一息に書きあげてしまってから、青年はふう、と息を吐いた。驚くほど整った顔をした青年だった。黒い髪が額や頬に落とす影すらも美しく見える。

青年はふと、窓の外に目をやった。真っ暗な夜。申し訳程度に引っかかっている月は細かった。夢で見たものとほぼ同じだ、と思って、青年は呟いた。

「今回は、まさに今起きていることを夢に見たということか……、いや」

呟いてしまってから、青年はかぶりをふって自分の言葉を否定した。これだけでまさに今の夢だとは決められない。もしかしたらあの月は一カ月先の細い月かもしれないし、三年先の月かもしれない。もちろん過去のこともありうる。それも、五年前か十年前かわからない。短絡的な判断は禁物だ。

しかし、過去であろうと未来であろうと、ひとつだけ確実なことがある。

青年が見た夢は、必ず、現実の光景であるのだ。

もう起こってしまったことなのか、これから起こることなのかはわからない。だが、確実に、現実の出来事なのである。

世にも美しいこの青年は、そうした「現実を夢に見る」力を持っている。

「ボーゲン村、か……。地名がわかっているだけ、今夜はマシかな」

青年は、ノートに書きつけた村の名前を何度も何度も読み返した。明日にでもここへ行こう、とそう決めて部屋の明かりを消すと、再び、ベッドの上で目を閉じた。

●ボーゲン村

村はいつになく大騒ぎだった。

「いったい、どこへ行ってしまったんだ……」

「もう二日目よ……」

真っ青な顔で震える、ひと組の夫婦がいた。この夫婦の一人娘が、昨日から行方不明なのである。

「村長がさっき帰ってきたぞ、隣村を見てきたって」

「どうでした!?」

近所のパン屋が知らせてくれた言葉に、夫婦は身を乗り出すが、パン屋は申し訳なさそうに首を横に振った。見つからなかったらしい。

「ああ、どうしましょう」

母親が、泣き崩れた。

「あきらめるな、村長さんがハンターを呼んでくれたから。きっとすぐに捜し出してくれるさ」

夕方になっても帰ってこない娘を心配した両親が、村の住民に捜索の協力を要請したのが、昨日のこと。幼い少女の足では遠くまで行けまいと、村の中を夜中ひたすら探したが、見つからず、今日になって村周辺の原っぱや隣村にまで範囲を広げたのだ。

「あの」

心配しきりの夫婦に、突然声をかける者があった。見知らぬ男、それも、そうはお目にかかれないとすら思えるほどの美しい青年だった。

「娘さんがいなくなってしまったらしいですね。もしかして、その娘さん、五歳くらいの、亜麻色の髪をした子では?」

「そうです、ジェーンです!! まさか、どこにいるかご存じなんですか!?」

母親が、青年につかみかからんばかりの勢いで声を荒げた。

「ええと、ご存じ、というか夢に見て。この村の近くに森はありますか? その森にいます。たぶん」

「……は? 夢? 何を言っているんだ?」

父親が不審そうに顔をしかめた。青年はそんな反応には慣れっこだというように平然と頷く。

「はい。信じてもらえないとは思いますが、俺は現実を夢に見るんです。ああ、じゃあやっぱりあの子なんですね。その森はどっちですか」

「ここから西へ行ったところだが……、何しに行くんだ」

「何しに、ってその子を探しに行くんですよ。いなくなったのは昨日でしょう? きっとまだ生きているでしょうからね」

生きているか、いないか。そんな、夫婦が口にするのをためらっていた種類の言葉をさらっと吐いて、青年は歩き出した。その迷いのない行動を見て、父親の中から、青年を不審に思った気持ちが不思議と消えた。

「待ってくれ!」

青年を呼びとめて、父親は言った。

「その森に、ひとりで探しに行くのは危険だ。もうすぐ、ハンターが来てくれるはずなんだ、一緒に行ってくれないか。……その森には、クマが出るんだ……」

「なるほど……、承知しました。そうしましょう。そして、急がなければなりませんね」

「どうして、森なんかに……!」

母親が、顔を覆って泣き崩れた。夢での少女のセリフを思い出して、青年が言う。

「紫の花、とやらを探していたようですが」

「すみれのことだわ。でも、もう今年はすみれの時期は終わってしまったのよ、ってちゃんと話したばかりなのに。ああ、ジェーン……」

母親の困惑した声に、青年はあいまいに頷いた。ジェーンとは誰だっただろうか、と思いながら。

(夢以外のことは、すぐ忘れてしまうんだよなあ)

リプレイ本文

●いずれ忘れてしまうこと

これからのことはすべて、現実だ。

青年は、手の甲の皮をつねった。びりりと痛い。うん、確かに現実だ。

そうやって、区別しておかなければならないのだ。青年の夢はあまりにもリアルで、気をつけていないとどちらが現実でどちらが夢なのかわからなくなってしまう。

やってきた六人のハンターたちは、青年と村人に向かって自己紹介と挨拶をした。

「夢がたよりの捜索なんてはじめてなんだけど」と、骸香(ka6223)。

「ほいほーい、一刻も早くジェーンさんを見つけたいと思いまーす」と、小宮・千秋(ka6272)。

「ルンルン忍法で行方不明の女の子を見つけ出しちゃいます!」と、ルンルン・リリカル・秋桜(ka5784)。

「ジェーンさんは紫の花に特別な思い入れがあったのでしょうか」と、セシル・ディフィール(ka4073)。

「すみれ……、花言葉は小さな幸せに真実の愛、か」と、浪風悠吏(ka1035)。

「夢か。予知夢か何かの類にしては情報が正確だな」と、ユルゲンス・クリューガー(ka2335)。

親切そうで、優秀そうな人たちだ。

けれど、と青年は内心で申し訳なくなる。きっと、彼らのことはすぐにでも、ぜんぶ忘れてしまうから。

「貴公の名は?」

ユルゲンスが尋ねた。青年は困って首を傾げた。

「俺の名前……、なんだったかな」

●森へ

自分の名前を忘れてしまった、という奇妙な青年と、ハンターたち六人は森へ入った。出発前に、ジェーンの両親を中心に、村人には森の様子などを聴取し、それを青年の夢と照らし合わせている。ジェーンのハンカチも借り受けた。ルンルンが忍犬のもふらに、骸香が狛犬にその匂いを嗅がせている。

「どうですか、森は。夢のとおりですか?」

セシルが青年に問うと、青年は小さな手がかりも見逃すまい、と周囲を見回して、うん、と頷いた。

「森を入ってすぐに、大きな虚のある樹があったんだ。うん、あれだ。同じ樹だ」

「さっきも言ったけど……、夢の話を元に捜索なんて聞いた事ないよね」

骸香がぽつりと言った。信じていない、というわけではないようだが、釈然としないものはあるのかもしれない。

「私はまるっと信じちゃいますよ! 私の占いも当たるし、世の中には不思議な事だってあるもの…それに、凄いイケメンです!!」

ルンルンがなぜか胸を張って言う。ポイントは顔かよ、と思った者もいたようだが、誰も突っ込まなかった。

「夢の中で少女はすみれを探していたのか」

ユルゲンスの再度の確認に青年が頷くと、悠吏が首を傾げた。

「どうして時期はずれのすみれを探していたんだろう。お母さんの好きな花だった、とか?」

「それについては、お母さまに確認してみました。予想通り、すみれはお母さまの一番好きな花だそうです。お家の目の前の草むらによく咲くので、時期には毎年楽しむのだとか。けれど、花の時期が終わるころに『また来年も楽しみね』という話をしたそうでして、それも待てずに探しに行くような子ではないとのことでした」

出発前、母親と熱心に話し込んでいたセシルが説明した。

「それから、村に魔導短伝話をひとつ置いてきました。状況をすぐ伝えられるように」

「それは、いいね」

青年が頷くと、ルンルンが首を傾げた。

「うーん? でもあれって、覚醒者じゃないと使えないですよね?」

「あっ! そうでした、失念していました……」

セシルは、あっと開けた口を手で押さえる。骸香がさらっと笑って慰める。

「ま、無事に連れ帰って報告しようよ。その子、食べ物は持ってなかったんだ?」

後半のセリフを青年に投げかける。青年は、たぶん、と頷き返した。

「そうだよなあ。食いもん持って行ったと考えたら途中で熊ちゃんに出会うもんだろうなぁ匂いでつられて」

確かに考えられる可能性だった。道中、クマの痕跡がないかを注意して進んできたが、これまでのところ爪痕や足跡などを発見したハンターはいない。

「道が薄くなってきましたねー」

千秋が足元を確認してそう言った。森の中腹まで到達したのだ。

「ここからどっちへ行ったか、わかる? 何か夢の中に手がかりはなかった?」

悠吏が青年に尋ねた。青年は注意深く周囲を見回す。しかし、森の入口ほど顕著な特徴を持った樹はなく、どっちを向いても同じ風景に見えた。

「ダメだ」

青年は首を横に振った。

村人の話では、消えそうになっている道を、ずっとまっすぐに延長した先に、大きなクスノキがあるという。

「そのクスノキに少女がたどり着いたんだろうということはわかるんだが、そこへたどり着くまでにどんな道を通ったかは……」

青年が顔をしかめた。

「では、ここで二手に分かれることにしようか。クスノキへ直行する班と、クスノキまでの範囲を広く探す班と」

ユルゲンスの言葉に全員で頷いた。匂いで追う忍犬と狛犬を持つルンルンと骸香を別々の班にすることとして、素早く班分けをする。クスノキを目指す班にルンルン、セシル、悠吏。森を広く捜索する班にユルゲンス、骸香、千秋となった。

「貴公はどうするね?」

ユルゲンスに問われ、青年は迷わずクスノキへ直行する班への同行を希望した。

「おそらく間違いはないが、夢に見た大きな樹がそのクスノキではなかった場合、森をすべて探し回ってでも少女を見つけなくてはならない。俺が一刻も早くクスノキを確認して、判断する必要がある」

「では私たちとクスノキを目指しましょー!」

ルンルンが再度気合を入れ直し、何か発見や異常事態の発生時には連絡を取り合う約束をして、一行はここで二手に分かれたのであった。

クスノキ直行班の四人は、忍犬・もふらを先頭にして前へ進んだ。もふらは、ふんふんとしきりに鼻を鳴らすものの、首をかしげてきょろきょろし、結果、主人であるルンルンが示す通りにまっすぐ進む、ということを繰り返していた。

「やっぱり、最短の直行コースは通らなかったみたいですね。私もさっきから痕跡を探していますが……。ジュゲームリリカル……ルンルン忍法ニンジャセンサー!」

もふらの様子を見つつ、生命感知を駆使しながら進むルンルンだが、ジェーンの姿はない。

「森をさまよってる可能性もあるのかな。クスノキにいるといいけどね」

「そうですね」

悠吏が考えつつ呟き、セシルが頷いた。と、突然、もふらが走り出した。

「どうしたんだろう」

「追いましょう!」

追いかけだしてすぐ、四人は大きなクスノキが近くに迫っていることに気がついた。もふらがそちらへ駆けだしたということは、つまり。

「誰かいます!」

樹の根元に身を預けている小さな少女を、セシルがいち早く見つけた。

そのぐったりして目を閉じている様子に一瞬セシルは青ざめたが、人の声に気がついたのか、少女は薄くまぶたを開いた。

「ジェーンさんね?」

セシルの問いに、少女・ジェーンはゆるゆると頷く。ルンルンがほっとして明るい声を出した。

「よかったー! もう安心ですよー! 私たち、お母さんに頼まれてきてるんです!」

「おかあ、さん」

ジェーンがか細い声で呟いて、ぽろりと一筋涙を流した。セシルがそっと抱きしめ、毛布をかけてやった。

「よく頑張ったのね。もう安心だから」

抱きしめながら全身を確かめたが、特に外傷はないようだった。

「どこか痛いところはない?」

悠吏もかがみこんでジェーンに尋ねる。すると、ジェーンは首を横に振ってから、かすれた声でそっと言った。

「のどが、かわいた……おなかが、すいた……」

その愛らしい返事に、三人が笑顔になった。

「そうですよね。まずはお水をどうぞ」

セシルが水を差し出し、悠吏とルンルンも荷物から食べ物を取りだした。

「パンもあるよ、牛乳と、チョコレートも」

「チーズもありますよ!」

にわかに賑やかになった森の様子に、ジェーンはようやく微笑んだ。三人のハンターから少し離れたところで、青年もそっと笑みをこぼした。

ジェーン発見の知らせを受け、ユルゲンスら森の捜索班がクスノキのもとへと合流したときには、ジェーンはまるでピクニックにでも来たかのようにくつろいでパンを頬張っていた。よほどの空腹だったとみえ、ふたり分近い量をぺろりと完食した。

「見つかったんだぁ。よかったねえ」

「ご無事でなによりでしたー」

骸香と千秋が微笑むと、また新たに増えた見知らぬ顔にも臆せず、ジェーンはにっこり挨拶をした。

「お探しの、花なのだが」

鎧姿のユルゲンスにはさすがに気圧されたように眼を見開いていたが、彼が差し出した花を見ると、すぐに笑顔になった。それは、小さな小さな花だった。しかし、色は紫ではなく、青。すみれではなく、ツユクサだ。

「紫の花は、やはり見当たらなくてな。これで代用できないだろうか」

ユルゲンスは、茎の短いツユクサの花を、ジェーンの亜麻色の髪にそっと飾った。

「よく似合いますよ」

セシルが褒めると、ジェーンは本当に嬉しそうに笑った。

「ところで……、どうして紫の花を探していたの?」

悠吏が尋ねると、ジェーンはえーと、えーと、としばらく迷うようにしてから話し始めた。

「あのね、不思議な色の目をしたおにーさんがね、教えてくれたの。『君のお母さんの大好きなすみれの花は、森の中に行けばまだ咲いてるよ』って。だからね、わたしも教えてあげたの。森の中には入っちゃいけないんだよ、って。でもね、おにーさんが『すみれの花をつむためなら入ってもいいんだよ。お母さんも喜ぶよ』って」

「不思議な目の色をした、お兄さん……?」

全員が首を傾げ、青年は考え込むようにうつむいた。

「なにはともあれ、見つかってよかったですよー。暗くなる前に、お家へ帰りましょー」

千秋が促して、一行は帰路についた。疲れ切っているジェーンが自力で森の外まで歩くことは不可能なように思われたため、悠吏が背負って歩くことを申し出た。お腹いっぱい食べたジェーンは前身をぽかぽかさせ、甘いチョコレートの香りを漂わせていた。

「お母さん、心配していたよ。知らない人に何か言われても、簡単に信じちゃダメだ」

背負って歩きつつ、ジェーンにそう諭すと、ジェーンはこっくり頷いた。やはり素直な子なのだ。セシルが青年を示して、「このお兄さんがジェーンさんの居る場所を教えて下さったの」と言うと、それにも素直にはきはきと礼を言い、青年の方がたじろいでしまうほどだった。

この、ジェーンとのやりとり以外、青年はずっとうつむいて何か考え込んでいた。周囲のことは目に入っていない。小石に足を取られて転んでしまいそうになり、何度もユルゲンスや骸香に支えられたほどだ。

「そろそろ出口ですね!」

森の終わりが見えてきたことを、ルンルンが嬉しそうに告げる。と。

グルルルルルル……。

モーターの回転音にも似た、唸り声が聞こえた。そして。

「うわあっ」

一番後ろを歩いていた千秋が叫ぶ。肩口が熱い。大きな爪が、彼女を傷つけたのである。

「クマです!」

千秋はすぐさま向き直り、ユルゲンスがその隣に並んだ。

体長、およそ二メートル。黒々とした毛皮。恰幅の良いクマであった。

悠吏の背中でうとうとしかけていたらしいジェーンが両目を見開いて、硬直した。とっさに、骸香が悠吏の背中からジェーンを抱き取ると、ジェーンは震える手で骸香にしがみついた。そのジェーンから食べ物の香りがするのを感じ取って、骸香は顔をしかめた。そうだ、おそらくこの食べ物の香りに釣られてきたのだ、このクマは。

「この子は任せて!」

骸香はしっかりとジェーンを抱えると、真っ直ぐに森の出口を目指して駆け出した。瞬脚で冴え冴えと風のように姿を消す。

すかさず、ルンルンが地縛符でクマの足止めをした。

「ごめんなさい、でも、あなたが小さな子を襲っては困るから」

一連の流れは実に素早かった。しかし、クマに後ろを取られたのは、明らかにジェーンを発見した安堵による油断だ。

「あるー日ー森のーなーかー熊さんにー出会っちゃいましたーと言ったお歌がありますが、実際に出会っちゃったら洒落にはなりませんねー」

千秋が苦笑した。怪我はそこまで深刻でもないが、後ろを取られた、というのは悔しい。

ユルゲンスが、ゆっくりと抜刀した。怪我を負った千秋を庇うように前へ進み出る。

「やり合う以上は死闘と心得えよ、獣」

そして。

グルァアアアアアア!!

「ふっ!!!!!」

体を大きく揺らして吠え、つかみかかろうとするクマを、一刀のもとに切って伏せた。

ドオォ、と地鳴りのような音を立てて、クマが倒れる。これを、ジェーンに見せることだけは避けられてよかった、と誰もが思った。

クマを埋葬していきたいと考えていた悠吏だが、手早く埋葬できるような大きさではない。

「仲間のクマが出てくる前に、森を出ましょう、早く!」

青年を庇うように立っていたセシルの言葉はもっともで、更なる犠牲を出さないためにも、一行は森を抜けるべく駆け出したのであった。

そして、抜けた先で待っていたのは。

「おかーさーん!!」

母親と抱き合う、幼いジェーンであった。

●また夢の中へ

泣きながら愛娘を抱きしめ、ハンターたちに礼を言う母親に、悠吏が「どうかジェーンを叱らないでやって欲しい」とフォローしていた。

その光景を横目に、青年はノートをめくっている。

「それは、何だね?」

ユルゲンスが尋ねると、青年はノートから目を離さぬままに答えた。

「見た夢を書き留めておくノートだ。何度も見直して、覚えておかなければならないからね。そして、事実を確認した夢には済、の印をつける」

青年は、赤いペンで少女に関する夢の書きつけに済、と書きいれた。

「……不思議な目の色のお兄さん、については、夢ではないが例外に、覚えておいた方がいいかもしれない。今まで見た夢の中を参照してみたけど、該当の人物はいなかった……。何か、関係があるのか? 先生の、ことに……」

青年はぶつぶつ呟きながらノートに書き込んでいく。ユルゲンスが近くにいることも、もう忘れてしまっているようだ。彼は何か、重大にして個人的な問題を抱えているらしい。

青年のその様子を見守って、ユルゲンスはそっと問いかけた。

「夢追い人よ、今夜はどんな夢を見るのだろうな」

これからのことはすべて、現実だ。

青年は、手の甲の皮をつねった。びりりと痛い。うん、確かに現実だ。

そうやって、区別しておかなければならないのだ。青年の夢はあまりにもリアルで、気をつけていないとどちらが現実でどちらが夢なのかわからなくなってしまう。

やってきた六人のハンターたちは、青年と村人に向かって自己紹介と挨拶をした。

「夢がたよりの捜索なんてはじめてなんだけど」と、骸香(ka6223)。

「ほいほーい、一刻も早くジェーンさんを見つけたいと思いまーす」と、小宮・千秋(ka6272)。

「ルンルン忍法で行方不明の女の子を見つけ出しちゃいます!」と、ルンルン・リリカル・秋桜(ka5784)。

「ジェーンさんは紫の花に特別な思い入れがあったのでしょうか」と、セシル・ディフィール(ka4073)。

「すみれ……、花言葉は小さな幸せに真実の愛、か」と、浪風悠吏(ka1035)。

「夢か。予知夢か何かの類にしては情報が正確だな」と、ユルゲンス・クリューガー(ka2335)。

親切そうで、優秀そうな人たちだ。

けれど、と青年は内心で申し訳なくなる。きっと、彼らのことはすぐにでも、ぜんぶ忘れてしまうから。

「貴公の名は?」

ユルゲンスが尋ねた。青年は困って首を傾げた。

「俺の名前……、なんだったかな」

●森へ

自分の名前を忘れてしまった、という奇妙な青年と、ハンターたち六人は森へ入った。出発前に、ジェーンの両親を中心に、村人には森の様子などを聴取し、それを青年の夢と照らし合わせている。ジェーンのハンカチも借り受けた。ルンルンが忍犬のもふらに、骸香が狛犬にその匂いを嗅がせている。

「どうですか、森は。夢のとおりですか?」

セシルが青年に問うと、青年は小さな手がかりも見逃すまい、と周囲を見回して、うん、と頷いた。

「森を入ってすぐに、大きな虚のある樹があったんだ。うん、あれだ。同じ樹だ」

「さっきも言ったけど……、夢の話を元に捜索なんて聞いた事ないよね」

骸香がぽつりと言った。信じていない、というわけではないようだが、釈然としないものはあるのかもしれない。

「私はまるっと信じちゃいますよ! 私の占いも当たるし、世の中には不思議な事だってあるもの…それに、凄いイケメンです!!」

ルンルンがなぜか胸を張って言う。ポイントは顔かよ、と思った者もいたようだが、誰も突っ込まなかった。

「夢の中で少女はすみれを探していたのか」

ユルゲンスの再度の確認に青年が頷くと、悠吏が首を傾げた。

「どうして時期はずれのすみれを探していたんだろう。お母さんの好きな花だった、とか?」

「それについては、お母さまに確認してみました。予想通り、すみれはお母さまの一番好きな花だそうです。お家の目の前の草むらによく咲くので、時期には毎年楽しむのだとか。けれど、花の時期が終わるころに『また来年も楽しみね』という話をしたそうでして、それも待てずに探しに行くような子ではないとのことでした」

出発前、母親と熱心に話し込んでいたセシルが説明した。

「それから、村に魔導短伝話をひとつ置いてきました。状況をすぐ伝えられるように」

「それは、いいね」

青年が頷くと、ルンルンが首を傾げた。

「うーん? でもあれって、覚醒者じゃないと使えないですよね?」

「あっ! そうでした、失念していました……」

セシルは、あっと開けた口を手で押さえる。骸香がさらっと笑って慰める。

「ま、無事に連れ帰って報告しようよ。その子、食べ物は持ってなかったんだ?」

後半のセリフを青年に投げかける。青年は、たぶん、と頷き返した。

「そうだよなあ。食いもん持って行ったと考えたら途中で熊ちゃんに出会うもんだろうなぁ匂いでつられて」

確かに考えられる可能性だった。道中、クマの痕跡がないかを注意して進んできたが、これまでのところ爪痕や足跡などを発見したハンターはいない。

「道が薄くなってきましたねー」

千秋が足元を確認してそう言った。森の中腹まで到達したのだ。

「ここからどっちへ行ったか、わかる? 何か夢の中に手がかりはなかった?」

悠吏が青年に尋ねた。青年は注意深く周囲を見回す。しかし、森の入口ほど顕著な特徴を持った樹はなく、どっちを向いても同じ風景に見えた。

「ダメだ」

青年は首を横に振った。

村人の話では、消えそうになっている道を、ずっとまっすぐに延長した先に、大きなクスノキがあるという。

「そのクスノキに少女がたどり着いたんだろうということはわかるんだが、そこへたどり着くまでにどんな道を通ったかは……」

青年が顔をしかめた。

「では、ここで二手に分かれることにしようか。クスノキへ直行する班と、クスノキまでの範囲を広く探す班と」

ユルゲンスの言葉に全員で頷いた。匂いで追う忍犬と狛犬を持つルンルンと骸香を別々の班にすることとして、素早く班分けをする。クスノキを目指す班にルンルン、セシル、悠吏。森を広く捜索する班にユルゲンス、骸香、千秋となった。

「貴公はどうするね?」

ユルゲンスに問われ、青年は迷わずクスノキへ直行する班への同行を希望した。

「おそらく間違いはないが、夢に見た大きな樹がそのクスノキではなかった場合、森をすべて探し回ってでも少女を見つけなくてはならない。俺が一刻も早くクスノキを確認して、判断する必要がある」

「では私たちとクスノキを目指しましょー!」

ルンルンが再度気合を入れ直し、何か発見や異常事態の発生時には連絡を取り合う約束をして、一行はここで二手に分かれたのであった。

クスノキ直行班の四人は、忍犬・もふらを先頭にして前へ進んだ。もふらは、ふんふんとしきりに鼻を鳴らすものの、首をかしげてきょろきょろし、結果、主人であるルンルンが示す通りにまっすぐ進む、ということを繰り返していた。

「やっぱり、最短の直行コースは通らなかったみたいですね。私もさっきから痕跡を探していますが……。ジュゲームリリカル……ルンルン忍法ニンジャセンサー!」

もふらの様子を見つつ、生命感知を駆使しながら進むルンルンだが、ジェーンの姿はない。

「森をさまよってる可能性もあるのかな。クスノキにいるといいけどね」

「そうですね」

悠吏が考えつつ呟き、セシルが頷いた。と、突然、もふらが走り出した。

「どうしたんだろう」

「追いましょう!」

追いかけだしてすぐ、四人は大きなクスノキが近くに迫っていることに気がついた。もふらがそちらへ駆けだしたということは、つまり。

「誰かいます!」

樹の根元に身を預けている小さな少女を、セシルがいち早く見つけた。

そのぐったりして目を閉じている様子に一瞬セシルは青ざめたが、人の声に気がついたのか、少女は薄くまぶたを開いた。

「ジェーンさんね?」

セシルの問いに、少女・ジェーンはゆるゆると頷く。ルンルンがほっとして明るい声を出した。

「よかったー! もう安心ですよー! 私たち、お母さんに頼まれてきてるんです!」

「おかあ、さん」

ジェーンがか細い声で呟いて、ぽろりと一筋涙を流した。セシルがそっと抱きしめ、毛布をかけてやった。

「よく頑張ったのね。もう安心だから」

抱きしめながら全身を確かめたが、特に外傷はないようだった。

「どこか痛いところはない?」

悠吏もかがみこんでジェーンに尋ねる。すると、ジェーンは首を横に振ってから、かすれた声でそっと言った。

「のどが、かわいた……おなかが、すいた……」

その愛らしい返事に、三人が笑顔になった。

「そうですよね。まずはお水をどうぞ」

セシルが水を差し出し、悠吏とルンルンも荷物から食べ物を取りだした。

「パンもあるよ、牛乳と、チョコレートも」

「チーズもありますよ!」

にわかに賑やかになった森の様子に、ジェーンはようやく微笑んだ。三人のハンターから少し離れたところで、青年もそっと笑みをこぼした。

ジェーン発見の知らせを受け、ユルゲンスら森の捜索班がクスノキのもとへと合流したときには、ジェーンはまるでピクニックにでも来たかのようにくつろいでパンを頬張っていた。よほどの空腹だったとみえ、ふたり分近い量をぺろりと完食した。

「見つかったんだぁ。よかったねえ」

「ご無事でなによりでしたー」

骸香と千秋が微笑むと、また新たに増えた見知らぬ顔にも臆せず、ジェーンはにっこり挨拶をした。

「お探しの、花なのだが」

鎧姿のユルゲンスにはさすがに気圧されたように眼を見開いていたが、彼が差し出した花を見ると、すぐに笑顔になった。それは、小さな小さな花だった。しかし、色は紫ではなく、青。すみれではなく、ツユクサだ。

「紫の花は、やはり見当たらなくてな。これで代用できないだろうか」

ユルゲンスは、茎の短いツユクサの花を、ジェーンの亜麻色の髪にそっと飾った。

「よく似合いますよ」

セシルが褒めると、ジェーンは本当に嬉しそうに笑った。

「ところで……、どうして紫の花を探していたの?」

悠吏が尋ねると、ジェーンはえーと、えーと、としばらく迷うようにしてから話し始めた。

「あのね、不思議な色の目をしたおにーさんがね、教えてくれたの。『君のお母さんの大好きなすみれの花は、森の中に行けばまだ咲いてるよ』って。だからね、わたしも教えてあげたの。森の中には入っちゃいけないんだよ、って。でもね、おにーさんが『すみれの花をつむためなら入ってもいいんだよ。お母さんも喜ぶよ』って」

「不思議な目の色をした、お兄さん……?」

全員が首を傾げ、青年は考え込むようにうつむいた。

「なにはともあれ、見つかってよかったですよー。暗くなる前に、お家へ帰りましょー」

千秋が促して、一行は帰路についた。疲れ切っているジェーンが自力で森の外まで歩くことは不可能なように思われたため、悠吏が背負って歩くことを申し出た。お腹いっぱい食べたジェーンは前身をぽかぽかさせ、甘いチョコレートの香りを漂わせていた。

「お母さん、心配していたよ。知らない人に何か言われても、簡単に信じちゃダメだ」

背負って歩きつつ、ジェーンにそう諭すと、ジェーンはこっくり頷いた。やはり素直な子なのだ。セシルが青年を示して、「このお兄さんがジェーンさんの居る場所を教えて下さったの」と言うと、それにも素直にはきはきと礼を言い、青年の方がたじろいでしまうほどだった。

この、ジェーンとのやりとり以外、青年はずっとうつむいて何か考え込んでいた。周囲のことは目に入っていない。小石に足を取られて転んでしまいそうになり、何度もユルゲンスや骸香に支えられたほどだ。

「そろそろ出口ですね!」

森の終わりが見えてきたことを、ルンルンが嬉しそうに告げる。と。

グルルルルルル……。

モーターの回転音にも似た、唸り声が聞こえた。そして。

「うわあっ」

一番後ろを歩いていた千秋が叫ぶ。肩口が熱い。大きな爪が、彼女を傷つけたのである。

「クマです!」

千秋はすぐさま向き直り、ユルゲンスがその隣に並んだ。

体長、およそ二メートル。黒々とした毛皮。恰幅の良いクマであった。

悠吏の背中でうとうとしかけていたらしいジェーンが両目を見開いて、硬直した。とっさに、骸香が悠吏の背中からジェーンを抱き取ると、ジェーンは震える手で骸香にしがみついた。そのジェーンから食べ物の香りがするのを感じ取って、骸香は顔をしかめた。そうだ、おそらくこの食べ物の香りに釣られてきたのだ、このクマは。

「この子は任せて!」

骸香はしっかりとジェーンを抱えると、真っ直ぐに森の出口を目指して駆け出した。瞬脚で冴え冴えと風のように姿を消す。

すかさず、ルンルンが地縛符でクマの足止めをした。

「ごめんなさい、でも、あなたが小さな子を襲っては困るから」

一連の流れは実に素早かった。しかし、クマに後ろを取られたのは、明らかにジェーンを発見した安堵による油断だ。

「あるー日ー森のーなーかー熊さんにー出会っちゃいましたーと言ったお歌がありますが、実際に出会っちゃったら洒落にはなりませんねー」

千秋が苦笑した。怪我はそこまで深刻でもないが、後ろを取られた、というのは悔しい。

ユルゲンスが、ゆっくりと抜刀した。怪我を負った千秋を庇うように前へ進み出る。

「やり合う以上は死闘と心得えよ、獣」

そして。

グルァアアアアアア!!

「ふっ!!!!!」

体を大きく揺らして吠え、つかみかかろうとするクマを、一刀のもとに切って伏せた。

ドオォ、と地鳴りのような音を立てて、クマが倒れる。これを、ジェーンに見せることだけは避けられてよかった、と誰もが思った。

クマを埋葬していきたいと考えていた悠吏だが、手早く埋葬できるような大きさではない。

「仲間のクマが出てくる前に、森を出ましょう、早く!」

青年を庇うように立っていたセシルの言葉はもっともで、更なる犠牲を出さないためにも、一行は森を抜けるべく駆け出したのであった。

そして、抜けた先で待っていたのは。

「おかーさーん!!」

母親と抱き合う、幼いジェーンであった。

●また夢の中へ

泣きながら愛娘を抱きしめ、ハンターたちに礼を言う母親に、悠吏が「どうかジェーンを叱らないでやって欲しい」とフォローしていた。

その光景を横目に、青年はノートをめくっている。

「それは、何だね?」

ユルゲンスが尋ねると、青年はノートから目を離さぬままに答えた。

「見た夢を書き留めておくノートだ。何度も見直して、覚えておかなければならないからね。そして、事実を確認した夢には済、の印をつける」

青年は、赤いペンで少女に関する夢の書きつけに済、と書きいれた。

「……不思議な目の色のお兄さん、については、夢ではないが例外に、覚えておいた方がいいかもしれない。今まで見た夢の中を参照してみたけど、該当の人物はいなかった……。何か、関係があるのか? 先生の、ことに……」

青年はぶつぶつ呟きながらノートに書き込んでいく。ユルゲンスが近くにいることも、もう忘れてしまっているようだ。彼は何か、重大にして個人的な問題を抱えているらしい。

青年のその様子を見守って、ユルゲンスはそっと問いかけた。

「夢追い人よ、今夜はどんな夢を見るのだろうな」

依頼結果

参加者一覧

サポート一覧

マテリアルリンク参加者一覧

| 依頼相談掲示板 | |||

|---|---|---|---|

|

相談卓 ユルゲンス・クリューガー(ka2335) 人間(クリムゾンウェスト)|40才|男性|闘狩人(エンフォーサー) |

最終発言 2017/05/20 02:13:30 |

||

|

依頼前の挨拶スレッド ミリア・クロスフィールド(kz0012) 人間(クリムゾンウェスト)|18才|女性|一般人 |

最終発言 2017/05/17 03:10:35 |

|