ゲスト

(ka0000)

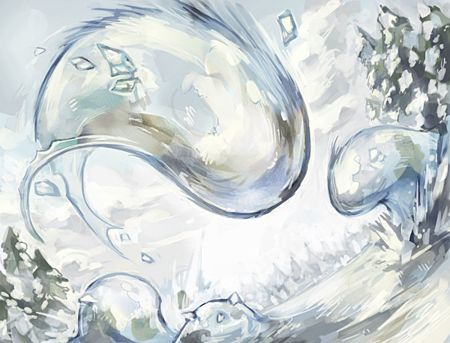

春のスライム

マスター:御影堂

- シナリオ形態

- ショート

- 難易度

- 普通

- オプション

-

- 参加費

1,000

1,000- 参加制限

- -

- 参加人数

- 4~8人

- サポート

- 0~0人

- マテリアルリンク

- ○

- 報酬

- 普通

- 相談期間

- 5日

- 締切

- 2015/05/08 19:00

- 完成日

- 2015/05/17 17:13

みんなの思い出

思い出設定されたOMC商品がありません。

オープニング

●

「春ももう終わりが近いですね」

ほっこりとした陽気が漂う王国の街道を歩きながら、一人の少年がつぶやく。

春らしい風はにわかな熱を帯び、花々も陽気の中で輝くを増す。

散り際の輝きのようだと、少年は思う。

「ムームーくん。春には、もっと春らしいものがあるというぞい」

「え?」

ムームーと呼ばれた少年は、隣を歩く中年オヤジを見上げる。

無精髭を撫で付けながら、紙片をめくるこの男は、スライ=クライム。

東にスライムありと聞けばマッハで駆けつけ、西にスライムの予感がすればそこにいる。

さすらいのスライムハンター(自称)である。

ちなみに覚醒者かどうかは定かで無い。戦うことはせず、観察を仕事としていた。

「なにかわかるか?」

そういう男が問うのだから、答えの予測もできようものだ。

しかし、ムームーは外れててほしいという期待を込めて首を横に振った。

「不勉強だぞい。ずばり、スライムじゃ」

「ですよね」

「ん?」

「いえ、スライムですか、博士?」

ちなみに博士も、自称である。

「春の陽気に誘われて、スライムも活発化するのじゃ」

※自称博士による自説であり、根拠はありません。

というコメントを脳内で補完しつつ、ムームーは感心したように装う。

「その証拠に、ほれ」

「え?」

10分もしない間に、二回目の「え」を発した。

スライの指差す方を向けば、桜色のぷるぷるした物体が見えた。

思わず真顔になる。

この人の嗅覚は、ある意味で本物なのだろう。

「ふむ。風に誘われて、良い匂いがするな」

「いわれてみれば……花の香のような……」

いや、それはスライムからじゃないだろうとムームーは思い直す。

しかし、ここまで強い香りを放ちそうな花は見当たらない。

いい香りのするスライムなんて存在するのだろうか。

「現実にいるではないか?」

そうじゃろ、とスライがドヤ顔で告げる。

ムームーも見とめざるをえないが、歪虚がそのような香りを出す意味などあるのだろうか。

「ムームーくんは、食虫植物を知っておるかな?」

「ショクチュウ?」

「虫を食べる植物という意味じゃ」

そういった植物は、虫を寄せ付けるために特徴ある匂いを出すらしい。

総じて、臭い。

だが、よい香りによってくるものを狙うとすればどうだろう。

一般的に花が色鮮やかであったり、良い匂いを出すのは受粉をうながすために虫を誘うからだ。

なら、あのスライムはどうか。

「スライムを知らない人間が、良い香りのする物体を見たらどう思うかの」

「危ないので近寄らない?」

「逆じゃ。なんだろう、と興味を持ってある程度まで近づく」

そして、とスライは言葉を区切る。

紙片に場所と特徴を記録していく。

香りを放つ風もスライムが作り出しているのではないか。

そんな論理の飛躍すら、させていた。

「そして……なんでしょう?」

しびれを切らして、ムームーが尋ねる。

スライは、筆記具を仕舞うと結論を述べた。

「遠距離から殺すのじゃよ」

●

「香水の原料になるかも、と商人が思ったとしたら明日はないの」

藪から棒に、スライはそう切り出した。

あのスライムの危険性はそういうところにある、というのだ。

「もちろん……不可解な物体に、不用意に近づくバカはおらんじゃろう」

旅をしているのであれば、好奇心こそが死への一里塚だと誰もが知っている。

だが、もし、旅慣れないものが近づいてしまったとしたら。

もしくは、警戒の薄い村に近づいてきたとしたら違うことが起こるかもしれない。

「香りというのは、ときに人を狂わせる」

十分に注意してかからねば、香りにくらっとくるかもしれないのだ。

「それに、風じゃ」

香りを飛ばしてきた風は、スライムを見かけるまでとは違う方向から吹いていた。

まるで、そこにスライムがいることを気づかせようとしているかのように。

「杞憂だと思うがな」

くつくつと笑いながら、スライは報告をまとめる。

「くっく。春のスライムじゃから、ハルァイムと呼ぼうぞ」

歪虚を見かけ、その危険性を認識していながら、この男は嗤うのだ。

だが、排除すべきという良識はあるらしい。

この依頼は、まもなくしてハンターオフィスに届けられた。

●

「ムームーくん」

「何でしょう、スライ博士」

「この先の村では、春らしい花の塩漬けを用いたクッキーが食べられるそうじゃ」

「……」

「おごってあげるぞい」

くつくつと嗤うスライの横で、ムームーは子犬のように目を輝かせているのだった。

「春ももう終わりが近いですね」

ほっこりとした陽気が漂う王国の街道を歩きながら、一人の少年がつぶやく。

春らしい風はにわかな熱を帯び、花々も陽気の中で輝くを増す。

散り際の輝きのようだと、少年は思う。

「ムームーくん。春には、もっと春らしいものがあるというぞい」

「え?」

ムームーと呼ばれた少年は、隣を歩く中年オヤジを見上げる。

無精髭を撫で付けながら、紙片をめくるこの男は、スライ=クライム。

東にスライムありと聞けばマッハで駆けつけ、西にスライムの予感がすればそこにいる。

さすらいのスライムハンター(自称)である。

ちなみに覚醒者かどうかは定かで無い。戦うことはせず、観察を仕事としていた。

「なにかわかるか?」

そういう男が問うのだから、答えの予測もできようものだ。

しかし、ムームーは外れててほしいという期待を込めて首を横に振った。

「不勉強だぞい。ずばり、スライムじゃ」

「ですよね」

「ん?」

「いえ、スライムですか、博士?」

ちなみに博士も、自称である。

「春の陽気に誘われて、スライムも活発化するのじゃ」

※自称博士による自説であり、根拠はありません。

というコメントを脳内で補完しつつ、ムームーは感心したように装う。

「その証拠に、ほれ」

「え?」

10分もしない間に、二回目の「え」を発した。

スライの指差す方を向けば、桜色のぷるぷるした物体が見えた。

思わず真顔になる。

この人の嗅覚は、ある意味で本物なのだろう。

「ふむ。風に誘われて、良い匂いがするな」

「いわれてみれば……花の香のような……」

いや、それはスライムからじゃないだろうとムームーは思い直す。

しかし、ここまで強い香りを放ちそうな花は見当たらない。

いい香りのするスライムなんて存在するのだろうか。

「現実にいるではないか?」

そうじゃろ、とスライがドヤ顔で告げる。

ムームーも見とめざるをえないが、歪虚がそのような香りを出す意味などあるのだろうか。

「ムームーくんは、食虫植物を知っておるかな?」

「ショクチュウ?」

「虫を食べる植物という意味じゃ」

そういった植物は、虫を寄せ付けるために特徴ある匂いを出すらしい。

総じて、臭い。

だが、よい香りによってくるものを狙うとすればどうだろう。

一般的に花が色鮮やかであったり、良い匂いを出すのは受粉をうながすために虫を誘うからだ。

なら、あのスライムはどうか。

「スライムを知らない人間が、良い香りのする物体を見たらどう思うかの」

「危ないので近寄らない?」

「逆じゃ。なんだろう、と興味を持ってある程度まで近づく」

そして、とスライは言葉を区切る。

紙片に場所と特徴を記録していく。

香りを放つ風もスライムが作り出しているのではないか。

そんな論理の飛躍すら、させていた。

「そして……なんでしょう?」

しびれを切らして、ムームーが尋ねる。

スライは、筆記具を仕舞うと結論を述べた。

「遠距離から殺すのじゃよ」

●

「香水の原料になるかも、と商人が思ったとしたら明日はないの」

藪から棒に、スライはそう切り出した。

あのスライムの危険性はそういうところにある、というのだ。

「もちろん……不可解な物体に、不用意に近づくバカはおらんじゃろう」

旅をしているのであれば、好奇心こそが死への一里塚だと誰もが知っている。

だが、もし、旅慣れないものが近づいてしまったとしたら。

もしくは、警戒の薄い村に近づいてきたとしたら違うことが起こるかもしれない。

「香りというのは、ときに人を狂わせる」

十分に注意してかからねば、香りにくらっとくるかもしれないのだ。

「それに、風じゃ」

香りを飛ばしてきた風は、スライムを見かけるまでとは違う方向から吹いていた。

まるで、そこにスライムがいることを気づかせようとしているかのように。

「杞憂だと思うがな」

くつくつと笑いながら、スライは報告をまとめる。

「くっく。春のスライムじゃから、ハルァイムと呼ぼうぞ」

歪虚を見かけ、その危険性を認識していながら、この男は嗤うのだ。

だが、排除すべきという良識はあるらしい。

この依頼は、まもなくしてハンターオフィスに届けられた。

●

「ムームーくん」

「何でしょう、スライ博士」

「この先の村では、春らしい花の塩漬けを用いたクッキーが食べられるそうじゃ」

「……」

「おごってあげるぞい」

くつくつと嗤うスライの横で、ムームーは子犬のように目を輝かせているのだった。

リプレイ本文

●

春うららというには、過ぎたる季節。

春の花は散り始め、夏草を熱を孕んだ風が揺らす。

それでもかすかに残る春の香りを、エヴァ・A・カルブンクルス(ka0029)は感じていた。

「……」

春の香りは、草や花の甘さ、太陽のあたたかさ、涼やかな水……。

これらはどんな色になるだろう。そう、エヴァは思いを馳せる。

「あー、すっごいフローラルな香りー」

のんきな声がエヴァの側で上がる。

声の主、フィーサ(ka4602)は鼻をひくつかせていた。

この春の香りに混じって、薄く香る人工的な匂いがあった。

何の花かと問われても、「花」としか答えられないような匂いだ。

「ワンちゃんたちも、嗅いでいるのかなぁー?」

フィーサは屈み込み、エヴァが連れてきた二匹の犬に話しかけた。

『優秀』とエヴァは書き示す。

無表情で見上げてきたフィーサへ、エヴァは続けて文を紡ぐ。

『香りを覚えて、後で一緒に確認するの』

「ほー」と感心するフィーサの後ろから、

「なるほどな。確かに香りは目印になる」

と榊 蔵之助(ka1529)が会話に割って入る。

蔵之助は、渋い表情で「だが」と続けた。

「仮に、匂わねぇからって油断するんじゃねぇぞ?」

エヴァはそういう蔵之助の姿を見て、頷く。

蔵之助が、金魚鉢を逆さにしたような透明の丸っこいヘルムをかぶっていたからだ。

バブルヘルムと呼ばれるこれは、気密性が高く、香り防止になるだろう。

香りの代わりに、蔵之助は鋭い視覚で戦場を見渡していた。

「あー……さっさと終わらせてぇ」

イライラしげに声を出すのは、この陽気のせいだろう。

気密性が高いということは、暑いのだ。

その少し後ろから、愛姫(ka4828)も戦場を眺めていた。

「花の香りがする軟体生物とは、奇妙ながら垢抜けた雑魔もいたものですわね」

「春のスライム『ハルァイム』ですか」

翡翠(ka2534)が対象のコードを思い出し、ぽつり呟く。

「……なんだかそう名付けるとカッコいい……ような……気もしますが」

「ハルァイムは……少し言いにくい!」

モカ・プルーム(ka3411)がその名前に対して、苦言を呈す。

賛同するように、大仰しく蔵之助が頷いていた。

よほど思っていたのだろう、堂に入る頷き具合だった。

「スライムで季節を感じるって言うのもなんか……」

「……そうですね」

素直に翡翠も同意を見せる。

そんな中、スライムが少し見えてきた。

エヴァが危険のない位置に犬達を動かす。

桜色の本体を前に、(少し小瓶に入れたら綺麗かも)と思わず、笑みをこぼす。

そんなエヴァを見てか、知らずか。

ラク(ka4668)がスライムを見て思案顔になる。

「よく考えたら、花のような甘い香り、誘う、風を操る、スライム」

「なーんか無駄に美味しそうだよね-。ぽよんぽよんしててー」

フィーサが緊張感なく胸を弾ませる。

その姿を横目で見て、ラクが頷く。

「うん。女性の敵だよね」

「あっ……またスケベ系歪虚かぁ。しょうがないにゃあ」

聞こえるか聞こえないか微妙な大きさでフィーサは、心情をこぼしていた。

「女性の敵なら、きっちり仕留めないと……ふふっ」

「いかに奇妙でも、捨て置くは後顧の憂い。断つに越したことはありませんね」

「当然だ」

ラクと愛姫に続け、ぴしゃりと告げたのは白山 菊理(ka4305)。

「市民が巻き込まれる前に、対処しなければ」

赤銅色の魔導銃を手に、菊理は場の雰囲気を引き締めた。

菊理は やや大きめのハンカチーフを口元に巻き、改めて戦場を見渡す。

続けてフィーサたちも、スカーフやマントをマスク代わりにする。

「えーと、一匹、二匹、三匹……」

指折りフィーサがその数を数える。

全部で五匹、まばらな位置ではあるが乱戦にならない距離ではない。

「風下から攻めましょう。移動したら、戦いですわ」

愛姫の言葉に、全員が動く。

春の嵐と思わしき風が、一つ彼女らの背中を押すのだった。

●

桜色のハルァイムを見据え、真っ先に動いたのはフィーサだった。

「それじゃ、援護は任せたよー」

鞭を片手に駆け行くフィーサへ、エヴァが任せてとばかりに炎の力を付与する。

フィーサに続いて、ラクが接敵を目指す。

戦闘意欲を高めた上、素早い動物の霊に力を借りて回避を上げる。

「……っと、危ないな」

微妙な場の動きを感じ取り、さっと躱す。

風の刃が元いた場所を裂く。

「めくらせないし、切らせないよ?」

にっこりと笑みを浮かべ、さらに踏み込む。

二人が敵影に近づくのを見、モカも前線へ出る。

「匂いはこっちだけだね」

一瞬、マントを外してささやかな匂いを感じ取る。

不意打ちを狙うべく、スライムの様子を伺いつつ前へ。

念の為に持ってきたダーツを投げて反応を見る。

「当たった……こっち向いたのかな?」

牽制で投げたダーツに反応を示し、ぶるりと身体が動く。

飛んできた風刃をマテリアルを込めた脚で、すっと躱す。

「さて、どう出るか」

モカと同じ相手へ、菊理が銃口を向ける。

撃ちだされた弾丸は、紅い光を帯びて、吸い込まれるようにハルァイムを穿つ。

身を捩ったハルァイムを更に、炎の矢が襲う。それも二つだ。

「避けるなんて生意気ですわ」

「……」

愛姫の放ったファイアアローはすらりと避けられる。

が、エヴァの方は見事命中した。

焦げた臭いが、花の香りににわかに交じる。

「これなら、紛れ……ないみたいだね」

再生するからか、焦臭はすぐにフローラルな香りにもみ消される。

マスク代わりのマントを強めに巻いて、モカはハルァイムの周囲を回る。

後衛の攻撃に反応を示した方を前と仮定し、裏回りから拳を叩き込む。

「……うぐ」

叩くと同時に、香りがあふれる。

もう一発叩きこおうと振り上げた拳を収めて、一度下がる。

「風向きに注意しろ。風に対して横に逃げるんだ」

スライム風情に弾丸を避けられ、イライラしげに蔵之助が助言を飛ばす。

ハルァイム自身がにわかに風を生んでいるきらいすらある。

「海で離岸流から逃れるのと同じやり方だ」

風も潮も、同じ流れならばこそ、通じる方法である。

さらに放たれた弾丸も避けられ、思わず苦笑を漏らす。

「ここから、クッキーのようにさくさく行くことを願います」

翡翠も一発目のシャドウブリットが避けられていた。

だが、蔵之助と合わせて集中攻撃すれば当たる可能性は高まる。

草の靡きに注意して、風下から外れないよう射線をずらす。

黒い塊が、今度はハルァイムの身体を打ち払う。

同時に、菊理の弾丸が紅い軌跡を残してとどめを刺した。

「……ふぅ。次だね」

モカが一息ついて、状況を見やる。

奥から二体、追加オーダーが入っていた。

●

「うわっ……流石にここまで近いと咽返りそうだねー……」

鞭が届く距離まで近づき、フィーサはマスクをきゅっと締め直す。

その近くでは、ラクがもう一体のハルァイムへ接敵を果たしていた。

「ん……大丈夫かな?」

多少、匂いにくらみはするが支障が出るほどではない。

そのまま、ランタン「ババ・ヤガー」を構える。

「そっちは任せたー」

フィーサはハルァイムの放った酸を受けつつも、鞭を振りかぶる。

エヴァに炎の力を付与された鞭で、ハルァイムを打つ。

洗練された軌道を避けきれず、。ハルァイムは身を縮ませた。

追撃すべく、愛姫がハルァイムに精神を集中させる。

「褥の思いに狂えて悶え、宿るは冥き怨みの炎、無明の闇に燃えて散る」

愛姫という名は橋姫に通ずる。その呪力にあやかった魔法だ。

怨みの炎は確実にハルァイムの体力を削る。

風刃を起こそうとしているのか、減少した身体を振り上げるハルァイム。

その懐へ潜り込み、鞭を振る。赤い光を残し、ハルァイムを打ち倒す。

「終わりかなー?」

ばらばらになり、動かない残骸を確認しフィーサは次を見る。

移動する前に、目の前で火の玉が弾けた。

「おー」

向かってきていたハルァイムを爆発が穿つ。

後方へ視線を送り、目が合ったエヴァが頷いた。

フィーサも頷き返して、前へ進む。

一方でラクは、モカとともに目の前のハルァイムを一気に叩きに行く。

だが、ハルァイムは目の前の二人を無視し、風刃を後方へと発した。

「……っ!」

翡翠が避けるまもなく、傷を負う。

即座に精霊へ祈りを捧げ、、傷を修復する。

蔵之助が、間に割って入り引き金を引くが、これは身を捩られ躱される。

「奴らから香りが出てんのは、この陽気のせいか?」

太陽光でバブルヘルムがいい感じに温まっている。

が、太陽へ悪態を付いている場合ではない。

手数を増やし、ハルァイムの余裕を奪うのも一つの策だ。

事実、愛姫の炎がハルァイムを焦がす。

ラクの攻撃を避けたハルァイムが、モカのナックルの餌食となる。

時折、ラクとモカはタイミングを見てハルァイムとの距離を取り合う。

「二度目はないよ!」

風の兆候を感じて、モカが素早くストレートを叩き込む。

獣の顎に似たクローがハルァイムの生命力をもぎ取っていった。

「残るは……わ、分裂してます!」

翡翠が思わず声を上げる。

見れば、追加オーダー二匹は四匹に姿を変じていた。

そして、各々のサイズは半減していた。

●

分裂を果たしたとはいえ、エヴァのファイアボールが効いていた。

先んじて肉薄したフィーサが素早く鞭を振るう。

サイズが減ったといえ、素早さが上がるわけではない。

洗練された鞭の動きから、逃れることはできない。

「やっと当たった……か」

絡められ、動きの鈍っていたハルァイムを撃ち抜き、蔵之助がぼやく。

蔵之助の弾丸は、ハルァイムへの止めとなった。

「手間を掛けさせたな、ハルァイム……言いづれぇ」

獲物の名前を口にしてみるが、やはり言いづらい。

渋面のまま、残る三体へ視線を移す。

そのうち二体は、相次いで放たれたエヴァのファイアボール。

接近を果たしていたラクのランタン攻撃によって、一気に崩されていた。

反撃とばかりにラクへ体当たりを仕掛けるが、底上げした力で避けてみせる。

「君たちもしつこいね」

不意打ちなんて意味が無いというように、ラクは動き回る。

菊理と愛姫が距離を詰めつつ、追撃をかけた。

「これ以上は……無粋ですわね」

焼け焦げたハルァイムを遠目に、愛姫が呟くのだった。

残る一体へ肉薄したのは、モカだ。

翡翠が続いて、支援する。

「小さくなったのに」

匂いは変わらない、とモカは唇を尖らせる。

相変わらずもたっとした匂いが、辺りに滲んでいる。

「大丈夫ですか?」

翡翠が念のため、モカの身体を光で覆わせる。

大丈夫、とモカは軽く頷く。

軽くステップを踏んで、ハルァイムの足掻きを躱す。

援護するように翡翠は、黒い塊でハルァイムを押しやる。

「全く、言いづれぇ」

更に、身体の空いた蔵之助が距離を詰める。

多勢に無勢、更なる分裂を試すも間に合わない。

(もう少し分裂したら、瓶詰めにできるかな?)

そんなことをエヴァが思っている間に、ハルァイムは消滅してしまうのだった。

●

「皆さん、お怪我はありませんか?」

戦闘を終え、翡翠は仲間の状態を確認していた。

あれだけ漂っていた匂いも、風にさらわれて消え去っている。

「ったく、息が詰まるな」

バブルヘルムを脱ぎ去り、蔵之助は大きく息を吸い込む。

熱を孕みつつも、涼やかな風が頬を撫でていく。

「ぷはーっ、鼻がおかしくなりそう……」

「まるで、押し込み強盗みたいでしたわね」

フィーサと愛姫もスカーフを下ろす。

特に愛姫は、濡らし湿らしていたため、より息が詰まっていた。

「軟体生物相手に気にすることでもありませんでしたが」

風に揺れる草原を見渡し、愛姫は深呼吸する。

隣で深呼吸するラクの視線の先では、エヴァがタンバリンを鳴らしていた。

エヴァの犬達が戻ってくる。

『確認できたよ』

犬とともに合流したエヴァがそう伝える。

「うん、討ち漏らしはないです」

別の方向から翡翠も戻ってくる。

モカはそれじゃあ、と声を上げる。

「クッキーを食べに行こう!」

「花の命は散るが必定。花の香を忍ばせたるが運の尽き」

さくっ、と音を立てながら愛姫は締める。

「――お粗末さまにございます」

その頬はクッキーの味に緩んでいた。

戦場近くの村で、ハンターたちはしばしの休憩に興じていた。

「花の香りがいいアクセントだね」

「塩気が効いてるな」

ブランデー片手に蔵之助は、ハルァイムへの溜飲を下げていた。

クッキーをつまみにするとは、なかなかの猛者である。

「アンパンに桜の花の塩漬けのせんのもいけるぞ?」

「アンパン?」

ラクとモカは隣で蔵之助の話に耳を傾けるのだった。

一方で、

「ん。依頼の後だからかー一層美味しいねー」

ボリボリと無表情でフィーサがクッキーを貪っていた。

傍らではエヴァが犬と馬たちにも分け与えつつ、クッキーを賞味する。

画材を用意しているところからして、この後絵を描くつもりなのだろう。

春の草原と空気に散った春の香り……どんな絵になるのか思いを馳せる。

思いを馳せるといえば、菊理は恋人と味わうべく持ち帰りを用意していた。

ここは、一緒に味わうお茶も用意するべきだろうとも思う。

ところで、唐突に依頼主たるスライ博士に登場頂く。

彼はとある選択を迫られていた。

「……」

「……」

「……博士?」

キラキラした視線で、翡翠に見つめられていたのだ。

博士には邪な考えなどなさそうな無垢な瞳に見えた。

翡翠には、おごってくれるかな、という思いなど……ある。

どうかな、と思いながら見つめていた。

この状況に、何故かムームーがおどおどしていた。

「くっくっく」

と、唐突に博士が笑みをこぼす。

「まあ、よいぞい。その代わり、ハルァイムとの戦いも聞かせてもらうぞい」

何かが決定づけられたような気がしたが気のせいだろうか。

もうすぐ夏が来る。

モカではないが、スライムで季節を感じるのも微妙な気分かもしれない。

だが、夏には夏のスライムがいる……かもしれないのである。

春うららというには、過ぎたる季節。

春の花は散り始め、夏草を熱を孕んだ風が揺らす。

それでもかすかに残る春の香りを、エヴァ・A・カルブンクルス(ka0029)は感じていた。

「……」

春の香りは、草や花の甘さ、太陽のあたたかさ、涼やかな水……。

これらはどんな色になるだろう。そう、エヴァは思いを馳せる。

「あー、すっごいフローラルな香りー」

のんきな声がエヴァの側で上がる。

声の主、フィーサ(ka4602)は鼻をひくつかせていた。

この春の香りに混じって、薄く香る人工的な匂いがあった。

何の花かと問われても、「花」としか答えられないような匂いだ。

「ワンちゃんたちも、嗅いでいるのかなぁー?」

フィーサは屈み込み、エヴァが連れてきた二匹の犬に話しかけた。

『優秀』とエヴァは書き示す。

無表情で見上げてきたフィーサへ、エヴァは続けて文を紡ぐ。

『香りを覚えて、後で一緒に確認するの』

「ほー」と感心するフィーサの後ろから、

「なるほどな。確かに香りは目印になる」

と榊 蔵之助(ka1529)が会話に割って入る。

蔵之助は、渋い表情で「だが」と続けた。

「仮に、匂わねぇからって油断するんじゃねぇぞ?」

エヴァはそういう蔵之助の姿を見て、頷く。

蔵之助が、金魚鉢を逆さにしたような透明の丸っこいヘルムをかぶっていたからだ。

バブルヘルムと呼ばれるこれは、気密性が高く、香り防止になるだろう。

香りの代わりに、蔵之助は鋭い視覚で戦場を見渡していた。

「あー……さっさと終わらせてぇ」

イライラしげに声を出すのは、この陽気のせいだろう。

気密性が高いということは、暑いのだ。

その少し後ろから、愛姫(ka4828)も戦場を眺めていた。

「花の香りがする軟体生物とは、奇妙ながら垢抜けた雑魔もいたものですわね」

「春のスライム『ハルァイム』ですか」

翡翠(ka2534)が対象のコードを思い出し、ぽつり呟く。

「……なんだかそう名付けるとカッコいい……ような……気もしますが」

「ハルァイムは……少し言いにくい!」

モカ・プルーム(ka3411)がその名前に対して、苦言を呈す。

賛同するように、大仰しく蔵之助が頷いていた。

よほど思っていたのだろう、堂に入る頷き具合だった。

「スライムで季節を感じるって言うのもなんか……」

「……そうですね」

素直に翡翠も同意を見せる。

そんな中、スライムが少し見えてきた。

エヴァが危険のない位置に犬達を動かす。

桜色の本体を前に、(少し小瓶に入れたら綺麗かも)と思わず、笑みをこぼす。

そんなエヴァを見てか、知らずか。

ラク(ka4668)がスライムを見て思案顔になる。

「よく考えたら、花のような甘い香り、誘う、風を操る、スライム」

「なーんか無駄に美味しそうだよね-。ぽよんぽよんしててー」

フィーサが緊張感なく胸を弾ませる。

その姿を横目で見て、ラクが頷く。

「うん。女性の敵だよね」

「あっ……またスケベ系歪虚かぁ。しょうがないにゃあ」

聞こえるか聞こえないか微妙な大きさでフィーサは、心情をこぼしていた。

「女性の敵なら、きっちり仕留めないと……ふふっ」

「いかに奇妙でも、捨て置くは後顧の憂い。断つに越したことはありませんね」

「当然だ」

ラクと愛姫に続け、ぴしゃりと告げたのは白山 菊理(ka4305)。

「市民が巻き込まれる前に、対処しなければ」

赤銅色の魔導銃を手に、菊理は場の雰囲気を引き締めた。

菊理は やや大きめのハンカチーフを口元に巻き、改めて戦場を見渡す。

続けてフィーサたちも、スカーフやマントをマスク代わりにする。

「えーと、一匹、二匹、三匹……」

指折りフィーサがその数を数える。

全部で五匹、まばらな位置ではあるが乱戦にならない距離ではない。

「風下から攻めましょう。移動したら、戦いですわ」

愛姫の言葉に、全員が動く。

春の嵐と思わしき風が、一つ彼女らの背中を押すのだった。

●

桜色のハルァイムを見据え、真っ先に動いたのはフィーサだった。

「それじゃ、援護は任せたよー」

鞭を片手に駆け行くフィーサへ、エヴァが任せてとばかりに炎の力を付与する。

フィーサに続いて、ラクが接敵を目指す。

戦闘意欲を高めた上、素早い動物の霊に力を借りて回避を上げる。

「……っと、危ないな」

微妙な場の動きを感じ取り、さっと躱す。

風の刃が元いた場所を裂く。

「めくらせないし、切らせないよ?」

にっこりと笑みを浮かべ、さらに踏み込む。

二人が敵影に近づくのを見、モカも前線へ出る。

「匂いはこっちだけだね」

一瞬、マントを外してささやかな匂いを感じ取る。

不意打ちを狙うべく、スライムの様子を伺いつつ前へ。

念の為に持ってきたダーツを投げて反応を見る。

「当たった……こっち向いたのかな?」

牽制で投げたダーツに反応を示し、ぶるりと身体が動く。

飛んできた風刃をマテリアルを込めた脚で、すっと躱す。

「さて、どう出るか」

モカと同じ相手へ、菊理が銃口を向ける。

撃ちだされた弾丸は、紅い光を帯びて、吸い込まれるようにハルァイムを穿つ。

身を捩ったハルァイムを更に、炎の矢が襲う。それも二つだ。

「避けるなんて生意気ですわ」

「……」

愛姫の放ったファイアアローはすらりと避けられる。

が、エヴァの方は見事命中した。

焦げた臭いが、花の香りににわかに交じる。

「これなら、紛れ……ないみたいだね」

再生するからか、焦臭はすぐにフローラルな香りにもみ消される。

マスク代わりのマントを強めに巻いて、モカはハルァイムの周囲を回る。

後衛の攻撃に反応を示した方を前と仮定し、裏回りから拳を叩き込む。

「……うぐ」

叩くと同時に、香りがあふれる。

もう一発叩きこおうと振り上げた拳を収めて、一度下がる。

「風向きに注意しろ。風に対して横に逃げるんだ」

スライム風情に弾丸を避けられ、イライラしげに蔵之助が助言を飛ばす。

ハルァイム自身がにわかに風を生んでいるきらいすらある。

「海で離岸流から逃れるのと同じやり方だ」

風も潮も、同じ流れならばこそ、通じる方法である。

さらに放たれた弾丸も避けられ、思わず苦笑を漏らす。

「ここから、クッキーのようにさくさく行くことを願います」

翡翠も一発目のシャドウブリットが避けられていた。

だが、蔵之助と合わせて集中攻撃すれば当たる可能性は高まる。

草の靡きに注意して、風下から外れないよう射線をずらす。

黒い塊が、今度はハルァイムの身体を打ち払う。

同時に、菊理の弾丸が紅い軌跡を残してとどめを刺した。

「……ふぅ。次だね」

モカが一息ついて、状況を見やる。

奥から二体、追加オーダーが入っていた。

●

「うわっ……流石にここまで近いと咽返りそうだねー……」

鞭が届く距離まで近づき、フィーサはマスクをきゅっと締め直す。

その近くでは、ラクがもう一体のハルァイムへ接敵を果たしていた。

「ん……大丈夫かな?」

多少、匂いにくらみはするが支障が出るほどではない。

そのまま、ランタン「ババ・ヤガー」を構える。

「そっちは任せたー」

フィーサはハルァイムの放った酸を受けつつも、鞭を振りかぶる。

エヴァに炎の力を付与された鞭で、ハルァイムを打つ。

洗練された軌道を避けきれず、。ハルァイムは身を縮ませた。

追撃すべく、愛姫がハルァイムに精神を集中させる。

「褥の思いに狂えて悶え、宿るは冥き怨みの炎、無明の闇に燃えて散る」

愛姫という名は橋姫に通ずる。その呪力にあやかった魔法だ。

怨みの炎は確実にハルァイムの体力を削る。

風刃を起こそうとしているのか、減少した身体を振り上げるハルァイム。

その懐へ潜り込み、鞭を振る。赤い光を残し、ハルァイムを打ち倒す。

「終わりかなー?」

ばらばらになり、動かない残骸を確認しフィーサは次を見る。

移動する前に、目の前で火の玉が弾けた。

「おー」

向かってきていたハルァイムを爆発が穿つ。

後方へ視線を送り、目が合ったエヴァが頷いた。

フィーサも頷き返して、前へ進む。

一方でラクは、モカとともに目の前のハルァイムを一気に叩きに行く。

だが、ハルァイムは目の前の二人を無視し、風刃を後方へと発した。

「……っ!」

翡翠が避けるまもなく、傷を負う。

即座に精霊へ祈りを捧げ、、傷を修復する。

蔵之助が、間に割って入り引き金を引くが、これは身を捩られ躱される。

「奴らから香りが出てんのは、この陽気のせいか?」

太陽光でバブルヘルムがいい感じに温まっている。

が、太陽へ悪態を付いている場合ではない。

手数を増やし、ハルァイムの余裕を奪うのも一つの策だ。

事実、愛姫の炎がハルァイムを焦がす。

ラクの攻撃を避けたハルァイムが、モカのナックルの餌食となる。

時折、ラクとモカはタイミングを見てハルァイムとの距離を取り合う。

「二度目はないよ!」

風の兆候を感じて、モカが素早くストレートを叩き込む。

獣の顎に似たクローがハルァイムの生命力をもぎ取っていった。

「残るは……わ、分裂してます!」

翡翠が思わず声を上げる。

見れば、追加オーダー二匹は四匹に姿を変じていた。

そして、各々のサイズは半減していた。

●

分裂を果たしたとはいえ、エヴァのファイアボールが効いていた。

先んじて肉薄したフィーサが素早く鞭を振るう。

サイズが減ったといえ、素早さが上がるわけではない。

洗練された鞭の動きから、逃れることはできない。

「やっと当たった……か」

絡められ、動きの鈍っていたハルァイムを撃ち抜き、蔵之助がぼやく。

蔵之助の弾丸は、ハルァイムへの止めとなった。

「手間を掛けさせたな、ハルァイム……言いづれぇ」

獲物の名前を口にしてみるが、やはり言いづらい。

渋面のまま、残る三体へ視線を移す。

そのうち二体は、相次いで放たれたエヴァのファイアボール。

接近を果たしていたラクのランタン攻撃によって、一気に崩されていた。

反撃とばかりにラクへ体当たりを仕掛けるが、底上げした力で避けてみせる。

「君たちもしつこいね」

不意打ちなんて意味が無いというように、ラクは動き回る。

菊理と愛姫が距離を詰めつつ、追撃をかけた。

「これ以上は……無粋ですわね」

焼け焦げたハルァイムを遠目に、愛姫が呟くのだった。

残る一体へ肉薄したのは、モカだ。

翡翠が続いて、支援する。

「小さくなったのに」

匂いは変わらない、とモカは唇を尖らせる。

相変わらずもたっとした匂いが、辺りに滲んでいる。

「大丈夫ですか?」

翡翠が念のため、モカの身体を光で覆わせる。

大丈夫、とモカは軽く頷く。

軽くステップを踏んで、ハルァイムの足掻きを躱す。

援護するように翡翠は、黒い塊でハルァイムを押しやる。

「全く、言いづれぇ」

更に、身体の空いた蔵之助が距離を詰める。

多勢に無勢、更なる分裂を試すも間に合わない。

(もう少し分裂したら、瓶詰めにできるかな?)

そんなことをエヴァが思っている間に、ハルァイムは消滅してしまうのだった。

●

「皆さん、お怪我はありませんか?」

戦闘を終え、翡翠は仲間の状態を確認していた。

あれだけ漂っていた匂いも、風にさらわれて消え去っている。

「ったく、息が詰まるな」

バブルヘルムを脱ぎ去り、蔵之助は大きく息を吸い込む。

熱を孕みつつも、涼やかな風が頬を撫でていく。

「ぷはーっ、鼻がおかしくなりそう……」

「まるで、押し込み強盗みたいでしたわね」

フィーサと愛姫もスカーフを下ろす。

特に愛姫は、濡らし湿らしていたため、より息が詰まっていた。

「軟体生物相手に気にすることでもありませんでしたが」

風に揺れる草原を見渡し、愛姫は深呼吸する。

隣で深呼吸するラクの視線の先では、エヴァがタンバリンを鳴らしていた。

エヴァの犬達が戻ってくる。

『確認できたよ』

犬とともに合流したエヴァがそう伝える。

「うん、討ち漏らしはないです」

別の方向から翡翠も戻ってくる。

モカはそれじゃあ、と声を上げる。

「クッキーを食べに行こう!」

「花の命は散るが必定。花の香を忍ばせたるが運の尽き」

さくっ、と音を立てながら愛姫は締める。

「――お粗末さまにございます」

その頬はクッキーの味に緩んでいた。

戦場近くの村で、ハンターたちはしばしの休憩に興じていた。

「花の香りがいいアクセントだね」

「塩気が効いてるな」

ブランデー片手に蔵之助は、ハルァイムへの溜飲を下げていた。

クッキーをつまみにするとは、なかなかの猛者である。

「アンパンに桜の花の塩漬けのせんのもいけるぞ?」

「アンパン?」

ラクとモカは隣で蔵之助の話に耳を傾けるのだった。

一方で、

「ん。依頼の後だからかー一層美味しいねー」

ボリボリと無表情でフィーサがクッキーを貪っていた。

傍らではエヴァが犬と馬たちにも分け与えつつ、クッキーを賞味する。

画材を用意しているところからして、この後絵を描くつもりなのだろう。

春の草原と空気に散った春の香り……どんな絵になるのか思いを馳せる。

思いを馳せるといえば、菊理は恋人と味わうべく持ち帰りを用意していた。

ここは、一緒に味わうお茶も用意するべきだろうとも思う。

ところで、唐突に依頼主たるスライ博士に登場頂く。

彼はとある選択を迫られていた。

「……」

「……」

「……博士?」

キラキラした視線で、翡翠に見つめられていたのだ。

博士には邪な考えなどなさそうな無垢な瞳に見えた。

翡翠には、おごってくれるかな、という思いなど……ある。

どうかな、と思いながら見つめていた。

この状況に、何故かムームーがおどおどしていた。

「くっくっく」

と、唐突に博士が笑みをこぼす。

「まあ、よいぞい。その代わり、ハルァイムとの戦いも聞かせてもらうぞい」

何かが決定づけられたような気がしたが気のせいだろうか。

もうすぐ夏が来る。

モカではないが、スライムで季節を感じるのも微妙な気分かもしれない。

だが、夏には夏のスライムがいる……かもしれないのである。

依頼結果

参加者一覧

サポート一覧

マテリアルリンク参加者一覧

| 依頼相談掲示板 | |||

|---|---|---|---|

|

依頼前の挨拶スレッド ミリア・クロスフィールド(kz0012) 人間(クリムゾンウェスト)|18才|女性|一般人 |

最終発言 2015/05/06 21:41:47 |

|

|

スライム倒してクッキーさくさく 翡翠(ka2534) エルフ|14才|男性|聖導士(クルセイダー) |

最終発言 2015/05/07 20:13:57 |

|