ゲスト

(ka0000)

【反影】行方、光さす方へ 明

マスター:ゆくなが

- シナリオ形態

- ショート

- 難易度

- 普通

- オプション

-

- 参加費

1,000

1,000- 参加制限

- -

- 参加人数

- 3~4人

- サポート

- 0~0人

- マテリアルリンク

- ○

- 報酬

- 普通

- 相談期間

- 5日

- 締切

- 2018/02/24 09:00

- 完成日

- 2018/03/04 23:00

このシナリオは5日間納期が延長されています。

みんなの思い出

思い出設定されたOMC商品がありません。

オープニング

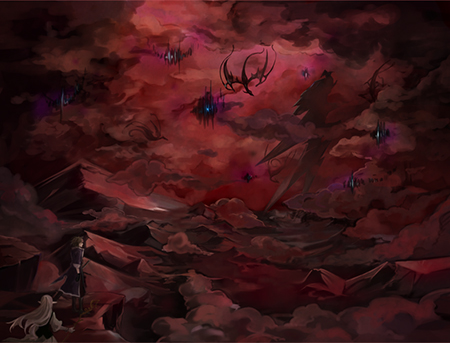

異界の空は、太陽があっても暗かった。

ハンターたちはある虚無の前に立っている。

そして、ついに侵入を試みた……。

●

虚無の中に入ると、そこは暗闇でした。

明かり一つさえない、お互いの顔は愚か、自分の手すら見えない暗闇です。

さっそく一人のハンターが経験をもとにライトを取り出して、明かりをつけようとしました。しかし、それは一瞬こそ点りましたが、すぐに明かりは暗闇に飲まれてしまったのです。

不思議なことです。ほかのハンターたちも各々光源に明かりをつけて見ましたが、それは瞬いただけで、灯る兆しがありません。

周囲は全くの暗闇です。ハンターたちは途方にくれました。一旦虚無から出ようかと相談し始めた時、なんと、向こうの方から青い光がこちらへ向かってやってくるではありませんか。

青い光はみるみる近づいてきます。どうやら、青い光はカンテラの光らしく、取っ手には人の手が見えます。おそらく人間が持って歩いているのでしょう。

青い光をもった人物も、ハンターたちに気づいたようです。

「あなたたち、こんなところで明かりも灯さず、何をやっているんですか」

声には戸惑いの色が感じられました。声の低さから、彼は男性なのでしょう。

青い光はついにハンターたちの目の前まで来て止まりました。暗闇の中、照らされて、彼の顔が見えます。わし鼻の特徴的な、面長の青年でした。目はいささか落ち窪んでおり、光の具合も相まって、疲れているように見えます。

「光がなければ、暗闇に飲まれてしまいますよ」

ハンターたちは青年に、明かりがどうしてもつかないことを説明しました。

「はあ。そりゃそうですよ。この世界の光は、種心(たなごごろ)以外滅んでしまったのですからね」

何が何だか、いまだ判然としません。

「事情はよくわかりませんけど、僕は帰り道でちょうど具合がいいです。僕の家までくれば、残りの種心がありますから、ご案内しますよ。ついていらしてください」

青年はハンターたちについてくるように促しました。しかし、彼の言うことには聞き慣れない言葉があります。

「種心を知らないんですか? ますます変わった人たちですね。種心とは、光が邪神の侵攻により失われたこの世界で、唯一灯る光のことです。原料は、感情の揺らぎ、喜びや嬉しさなどの正の感情が元になっているのですよ」

この世界では光がないといいます。どうやらハンターと青年がいる場所は屋外らしいのですが、確かに何の光もありません。夜空には月は愚か、星すら瞬いていないのです。

「完全に暗闇になってしまったのは3年前ほどですよ。まずは太陽がなくなったんです。そして、炎や雷も姿を消しました。やがて空に輝く星も邪神に食われてなくなってしまったのです。もう、この種心しか光はないんですよ」

青年は、ちょっと俯いていいました。

ところで、あなたは何者なの? とハンターの一人が問いかけました。

青年はやっぱり不思議そうに首を傾げて、やがて答えました。

「僕は、ほら、箱火屋(はこびや)ですよ」そう言って、青年は背中に背負っている大きな箱を見せました。「贈り物や手紙などを人々に届ける仕事をしています」

青年は、今一度、種心の灯ったカンテラでハンターたちの顔をじっくり眺めました。

「やっぱり、変な人たちですね。武装しているようですが、危険な感じもしません。不思議なことです」

青年は、ため息とも含み笑いともつかぬ息をはきました。

「僕はエト。どうぞよろしく」

青年、エトは軽く自己紹介をして歩き出しました。

しばらく歩いていきますと、一軒の家が見えました。軒先に明かりが灯っています。やはりそれも青い光で、きっと種心なのでありましょう。

その前に来ると、青年は振り返って、「ちょっと待っていてください」と言って、カンテラを一人のハンターに預け、家の方へ向かっていきました。

こんこん、と扉をノックすると、中から車椅子の少女が現れました。

「やあ、ルーナ。今日も手紙が来ていますよ」

青年は背負っていた箱の中から一枚の手紙を取り出して、少女へ差し出します。

「そんな、毎日悪いわ。彼には、もう手紙は出さなくていいと伝えてくださらない?」

少女、ルーナは遠慮がちに、それでも手紙を受け取りました。

「もし、伝えたいことがあるのなら、手紙を書くことです。いつでも僕が運びますから」

少女は俯いて、戸惑ったような表情を見せました。

エトは語気を強めて言いました。

「もう一度歌ってとは言いません。でも、せめて手紙くらいは書かないとダメです。心が死んでしまいます」

「……いいのよ、それで」

ルーナは、エトと目を合わせずに、そう呟くように言いました。

その時です、道端にハンターたちが待っているのに気が付いたのでした。

「あら、お客様?」

ルーナが言います。

「道に、迷っていると言いますか、何と言いますか、さっき会いまして、種心を持っていないと言うので、僕の家に案内しようとおもったのですよ」

「まあ、変わった人たちね」

ルーナもエトと同じようなことを言いました。

「でも、カンテラと種心が必要ならここにあるから、私からでよければ差し上げますよ。どうにもカンテラは二つしかありませんけれど」

ルーナはハンターたちの方を見て言いました。

「でも、しかし……」

エトは渋っているようでした。しかし、ルーナも譲りません。

「ぜひ寄って言ってくださいな。この人以外と話すことなんてもう、ないのですから、お客様は嬉しいわ」

「……何言ってるんですか。あなたには毎日、手紙が来ているでしょう。僕以外とも、会話とはいきませんが、交流があるはずです」

「ああ、そうでしたっけね。そう言うことにしておきましょう。ともかく、あなたたち、お入りになって。私、おしゃべりしたい気分だわ」

エトはまだ心配しているようでしたが、ようやく決心がついたのか、ひとつため息をして言いました。

「じゃあ、僕は灯台の時間の確認に行って来ます。ついでに追加の種心も用意持ってきますから、よろしくお願いしますね」

ルーナはにこにことハンターたちを手招きしています。

さて、こうしてある異界間交流がはじまったのでした。

ハンターたちはある虚無の前に立っている。

そして、ついに侵入を試みた……。

●

虚無の中に入ると、そこは暗闇でした。

明かり一つさえない、お互いの顔は愚か、自分の手すら見えない暗闇です。

さっそく一人のハンターが経験をもとにライトを取り出して、明かりをつけようとしました。しかし、それは一瞬こそ点りましたが、すぐに明かりは暗闇に飲まれてしまったのです。

不思議なことです。ほかのハンターたちも各々光源に明かりをつけて見ましたが、それは瞬いただけで、灯る兆しがありません。

周囲は全くの暗闇です。ハンターたちは途方にくれました。一旦虚無から出ようかと相談し始めた時、なんと、向こうの方から青い光がこちらへ向かってやってくるではありませんか。

青い光はみるみる近づいてきます。どうやら、青い光はカンテラの光らしく、取っ手には人の手が見えます。おそらく人間が持って歩いているのでしょう。

青い光をもった人物も、ハンターたちに気づいたようです。

「あなたたち、こんなところで明かりも灯さず、何をやっているんですか」

声には戸惑いの色が感じられました。声の低さから、彼は男性なのでしょう。

青い光はついにハンターたちの目の前まで来て止まりました。暗闇の中、照らされて、彼の顔が見えます。わし鼻の特徴的な、面長の青年でした。目はいささか落ち窪んでおり、光の具合も相まって、疲れているように見えます。

「光がなければ、暗闇に飲まれてしまいますよ」

ハンターたちは青年に、明かりがどうしてもつかないことを説明しました。

「はあ。そりゃそうですよ。この世界の光は、種心(たなごごろ)以外滅んでしまったのですからね」

何が何だか、いまだ判然としません。

「事情はよくわかりませんけど、僕は帰り道でちょうど具合がいいです。僕の家までくれば、残りの種心がありますから、ご案内しますよ。ついていらしてください」

青年はハンターたちについてくるように促しました。しかし、彼の言うことには聞き慣れない言葉があります。

「種心を知らないんですか? ますます変わった人たちですね。種心とは、光が邪神の侵攻により失われたこの世界で、唯一灯る光のことです。原料は、感情の揺らぎ、喜びや嬉しさなどの正の感情が元になっているのですよ」

この世界では光がないといいます。どうやらハンターと青年がいる場所は屋外らしいのですが、確かに何の光もありません。夜空には月は愚か、星すら瞬いていないのです。

「完全に暗闇になってしまったのは3年前ほどですよ。まずは太陽がなくなったんです。そして、炎や雷も姿を消しました。やがて空に輝く星も邪神に食われてなくなってしまったのです。もう、この種心しか光はないんですよ」

青年は、ちょっと俯いていいました。

ところで、あなたは何者なの? とハンターの一人が問いかけました。

青年はやっぱり不思議そうに首を傾げて、やがて答えました。

「僕は、ほら、箱火屋(はこびや)ですよ」そう言って、青年は背中に背負っている大きな箱を見せました。「贈り物や手紙などを人々に届ける仕事をしています」

青年は、今一度、種心の灯ったカンテラでハンターたちの顔をじっくり眺めました。

「やっぱり、変な人たちですね。武装しているようですが、危険な感じもしません。不思議なことです」

青年は、ため息とも含み笑いともつかぬ息をはきました。

「僕はエト。どうぞよろしく」

青年、エトは軽く自己紹介をして歩き出しました。

しばらく歩いていきますと、一軒の家が見えました。軒先に明かりが灯っています。やはりそれも青い光で、きっと種心なのでありましょう。

その前に来ると、青年は振り返って、「ちょっと待っていてください」と言って、カンテラを一人のハンターに預け、家の方へ向かっていきました。

こんこん、と扉をノックすると、中から車椅子の少女が現れました。

「やあ、ルーナ。今日も手紙が来ていますよ」

青年は背負っていた箱の中から一枚の手紙を取り出して、少女へ差し出します。

「そんな、毎日悪いわ。彼には、もう手紙は出さなくていいと伝えてくださらない?」

少女、ルーナは遠慮がちに、それでも手紙を受け取りました。

「もし、伝えたいことがあるのなら、手紙を書くことです。いつでも僕が運びますから」

少女は俯いて、戸惑ったような表情を見せました。

エトは語気を強めて言いました。

「もう一度歌ってとは言いません。でも、せめて手紙くらいは書かないとダメです。心が死んでしまいます」

「……いいのよ、それで」

ルーナは、エトと目を合わせずに、そう呟くように言いました。

その時です、道端にハンターたちが待っているのに気が付いたのでした。

「あら、お客様?」

ルーナが言います。

「道に、迷っていると言いますか、何と言いますか、さっき会いまして、種心を持っていないと言うので、僕の家に案内しようとおもったのですよ」

「まあ、変わった人たちね」

ルーナもエトと同じようなことを言いました。

「でも、カンテラと種心が必要ならここにあるから、私からでよければ差し上げますよ。どうにもカンテラは二つしかありませんけれど」

ルーナはハンターたちの方を見て言いました。

「でも、しかし……」

エトは渋っているようでした。しかし、ルーナも譲りません。

「ぜひ寄って言ってくださいな。この人以外と話すことなんてもう、ないのですから、お客様は嬉しいわ」

「……何言ってるんですか。あなたには毎日、手紙が来ているでしょう。僕以外とも、会話とはいきませんが、交流があるはずです」

「ああ、そうでしたっけね。そう言うことにしておきましょう。ともかく、あなたたち、お入りになって。私、おしゃべりしたい気分だわ」

エトはまだ心配しているようでしたが、ようやく決心がついたのか、ひとつため息をして言いました。

「じゃあ、僕は灯台の時間の確認に行って来ます。ついでに追加の種心も用意持ってきますから、よろしくお願いしますね」

ルーナはにこにことハンターたちを手招きしています。

さて、こうしてある異界間交流がはじまったのでした。

リプレイ本文

この世界の空には星すら瞬きません。ただ種心だけが青い光を放っているのでした。

ブリジット(ka4843)がエトとルーナの二人にお辞儀します。

「改めまして。白の舞手。ブリジットといいます。旅の楽師として歌や舞を披露する事を生業としています」

ハンターたちはこの地では旅の芸人だと身分を偽ることにしたのです。残りの者たちもそのように挨拶します。

「じゃ、僕は灯台に行ってきますよ」

箱火屋の青年、エトはそう言いました。

「俺達も付いて行っても良いだろうか? この辺の地形には不慣れで、色々教えて欲しい」

キャリコ・ビューイ(ka5044)が言います。ブリジットも付いていくつもりのようです。

ティアンシェ=ロゼアマネル(ka3394)とレオナ(ka6158)はここに残って、ルーナの相手をするようでした。

「では、また後ほど」

三人はカンテラと種心をそれぞれ持って灯台に向かって歩き出しました。

●

「旅の芸人、ですか。通りで見たことのない顔ですねえ。いやあ、まだそんなことをしている方がいたなんて驚きです」

エトは先ほどのブリジットたちの挨拶を思い出してそんなことを言いました。

どんな物語を語ってらっしゃるのですか、とエトが聞きますので、ブリジットはクリムゾンウェストで有名ないくつかの物語を聴かせました。

それらの物語をエトは知らないようで、大変興味深く聴き入ってしました。

「こんなことは久しぶりです。きっと大勢の人間がいたら、たくさんの種心を採取できるでしょうに」

●

「……確かにここから遠い場所には種心のないところもあってもおかしくないかもしれないわね」

『この街の話をきかせてくださいな』

ティアンシェがスケッチブックに書きます。その文字は優しい筆跡でした。

この場には女性三人がいます。ティアンシェはルーナになにやら暗い過去があるらしいと想像して、なるべく明るく、女子会のような雰囲気をつくることにしました。

いくつかの世間話を織り交ぜながらティアンシェは本題に入ります。

『種心というのはどうやってつくられるのですか?』

「……簡単に言ってしまえば感情の揺らぎなの。正の感情の結晶、とでもいうのかしら。それは感動した人間の心から生まれるのよ」

『心から?』

「ええ。感動した心に手のひらを当てると採取できるの。もっともそれには特殊な技術が必要で箱火屋の方々しかできないのだけれど……」

『種心には限りがあるですか?』

そう訊くと、ルーナは暗い顔をしました。

「そうなの。新しい種心がうまれなくなって、もう一年になるかしら……」

●

「随分静かですが、他に人は? 手紙を運んでらっしゃるのですよね」

ブリジットがエトに尋ねました。

「……いますよ。ほら、向こうにあるのが街です」

向かう先には、確かに家々がありました。この暗闇の世界で、それらの家屋の窓からは光が漏れているのです。

キャリコは月眼点滴βを使って、暗い中でも見通せる目を手に入れました。そして、この世界独特のものはないか観察しますが、街並みはクリムゾンウェストとあまり差がないようです。

「彼らはなにをしている?」

キャリコがそんな街を見つめて言います。

「……諦めてしまったんです」

「それは、邪神と関係があるのですか?」

ブリジットが重ねて訊きます。

すると、エトは語り始めました。

この世界に何があったかを。

太陽が消えたのは大体五年前だといいます。

いえ、この世界の人々に言わせれば、太陽は邪神に喰われたのだと言います。

邪神とはどうやらこの世界では光を喰らうものの異称であるようでした。

そして、稲妻や炎、星々などあらゆる光が消えたのが三年前。

しかし、それと同時に、人間たちは種心を作り出すことに成功し、かろうじて暗闇を払うことができるようになったのです。

種心の原料は人間の感動する心です。この世界では、歌や舞台が旺盛を極めました。彼が芸を披露するたび、人々は感動し、たくさんの種心がうまれたそうです。

しかし、暗闇は、喰われた光は一向に元に戻る気配はありません。

徐々に、人間たちは希望を失っていきました。

種心以外の光が消えて一年は人間はまだ元気でした。

二年目に歌は途切れ途切れになりました。

そして、三年目、つまり現在は、人間は完全に諦めてしまって、残りの種心を消費し、近い将来訪れるであろう滅びを待つばかりなのだと言います。

「もう、戦っている人間はいないのです。箱火屋も以前はたくさんいました。しかし、現在は僕だけです」

エトの横顔は種心の青い光で白々と照らされました。落ち窪んだ瞳に一層影が落ち、死体のようにすら見えました。

「でも」

と、ブリジットが言葉を挟みます。

「ルーナさんに手紙が届いていましたよね。その方はまだ戦ってらっしゃるのでは……?」

「……ああ、あれですね。隣町の青年ですよ。ルーナのファンらしくて、ああして手紙をくれるのです。でも、彼だって……」

●

「火がないということは、暖をとるのも大変でしょう?」

レオナが言いました。

「種心は火の代わりなるくらい温かいの。だから、お料理も問題ないのよ。……私たちの心からこんなものがつくられるなんて不思議なことだわ」

そこで、ティアンシェはこんなことを訊いてみました。

『私たちで種心をうみだすことはできませんか? だってそうじゃないと、このままではいずれ……』

暗闇に呑まれてしまうのでしょう?

ティアンシェはそう続けました。

「感動があれば、あるいは……。けれど、いまそんなことをする人は……」

「……ルーナさん、あなたもかつては歌っていらしたのでしょう?」

レオナが言いました。

それを聞くと、ルーナはさっと顔を青くしました。

「それに気になることがあります。種心はどうして青色ばかりなのでしょう」

たしかに、エトの持っていたものも、ルーナが用意したものも青色の光を放っていました。

「それは……」

ルーナは震えているようでした。両手で自分の体を抱きしめるようにしています。

「ごめんなさい。辛かったら無理をなさらないで」

「……いえ、もう私も乗り越えるべきなのかもしれないわ」

ルーナの体はまだ震えていましたが、その目にはどこか決意が宿っていたのです。そして、彼女もまた、過去のことを話し始めました。

それは二年前。人間が完全に諦める前のことだと言います。

人々の心には絶望が宿り、歌や公演の数も減り、種心を作り出すことが難しくなっていました。

しかし、光は必要です。人間たちは、光を確保しようと模索しました。そして、ある考えにたどり着いたのです。

種心とは人間の正の感情の結晶です。で、あるならば、負の感情の結晶でも光はうみだされるのではないか、というものです。

それは早速実行されました。

ちょうど絶望は人間の心に溜まっていました。しかし。種心が深い感動を元にするように、この実験にもまた深い絶望が必要でした。

ですから、今度は感動を呼び起こす歌ではなく、絶望を煽る歌を歌わせることにしたのです。

それを歌うことになったのが他ならぬルーナでした。

「この世界では歌を歌い、感動を呼び起こす人間を火巫呼(ひみこ)と呼ぶの。私はその火巫呼だった。ええ、最初はそんな歌は嫌だった。けれど、人のためになるならと思って、一生懸命歌ったわ……」

結果は成功でした。

心からは負の感情による光がうみだされました。

ですがそれは、二度は見られないほど醜い紅蓮の炎だったのです。

その炎は周囲のものを焼き尽くしました。人間の心に溜まっていた絶望はあまりに深かったのです。

そして、その中心にいたルーナは炎に巻き込まれ、足を負傷し、車椅子を必要とする体になってしまったのです。

「それ以来、私は歌うことが怖いの。歌って感動を呼び覚ますのは人の心に触れる行為だと思う。けれどそれには私の心も裸にしなくてはならない。けれど……あの醜い炎を見たら、あれが私の歌……心からうまれたものと思ったら、自分が恐ろしくてたまらないの。またあの炎をうみだしてしまうのではないかって……種心を採取されるのも、怖くて……」

ルーナはぽろぽろ涙を零しました。そして、例の手紙を手繰り寄せました。

「この手紙にはね、また歌ってって書いてあるの。あなたの歌が好きだよって。エトったら、毎日届けてくれるのよ……」

それでもルーナの涙は止まりません。きっと、ずっとひとりで我慢していたのでしょう。

「ルーナさん……」

レオナはルーナのそばに行って、そっと肩を抱きました。

ティアンシェもまた、ルーナに寄り添います。

「辛かったですね……」

「いえ、喋ったことで少し楽になったわ……」

『本当? 苦しくないですか?』

「ううん。おしゃべりできて楽しいわ。私はまだ歌える気はしない。けれど……聴いてくれてありがとう」

ルーナもまた二人をそっと抱きました。

暖かい沈黙だけがその場に満ちるのでした。

●

「灯台、と言ってしまいたが、海へ漕ぎ出すのですか?」

ブリジットがエトの言葉を思い出して言います。

「いえ、そういう灯台ではないのです、ほら、あれを見てください」

エトが指さします。そこは街の中心部です。そこには、青く光る二本の針が浮いているのです。

「正しく言えば灯台兼時計塔、でしょうか」

エトの説明によると、太陽や星がなくなって一番困ったのは、時間がわからないことだと言います。そこで、人間たちは種心の火で輝く時計の針を開発し、街の中心にある時計塔に据えたのでした。

「本来なら、灯台の管理係が種心が尽きていないか、時計に異常はないかを管理するのですが、その彼も諦めて、引きこもってしまいましてね。ですから、僕が代わりに管理をしているのです。……いつ他の人間がやる気を出さないとも限りませんからね」

エトは灯台に登って行きます。

キャリコは階段を登りながら、情報収拾のために写真を撮ろうとしました。また、キャリコは道中の地図も作っていたのでした。ランタン「ババ・ヤガー」にリトルファイアを灯します。しかし、この異界の影響か、その光は極めて小さいものでした。ですから、前を歩いているエトは気づく気配はありませんでした。

灯台からみる景色は不思議なものでした。家の窓からぼんやり漏れる明かりで街全体が薄く発光しているようです。暗いというのに空に星はありませんから、まるで地上と星空が逆転したような光景でした。

「意外と大きな街なんですね」

ブリジットが言います。

「そうですね。けれど、もう立ち上がる人間はいません。僕も……」

エトは何か言い欠けました、言葉を飲み込んだようです。

そのままエトが何も言いませんから、キャリコが質問をしました。

「通信手段はどうなっている? 手紙の他にもあるのか?」

「ええ。伝灯(でんとう)と言って、種心を点滅させて遠くの街まで連絡をとる手段もありましたけど、今は受取手がいませんからね」

「箱火屋の仕事に危険はないのか」

「暗い道ですからね。そう意味じゃ危険です。迷ったりしたら大変ですから。ですが、この世界にはもはや暗闇以外の危険なんてないんです。暗闇しか、ないんですよ」

エトは遠くを見てそう言いました。

三人はその後、エトの家に荷物を取りに行きました。そこはクリムゾンウェストとあまり変わらない平均的な家でした。

さて、彼らはルーナの家に戻ってきました。

●

「あら、ちょうどいいところに帰って来てくださいました」

レオナとティアンシェは庭へ出てきていました。

『ルーナさんが演奏を聴きたいそうですから、準備していたのです』

そのルーナも庭に出て来ており、車椅子に座って明るい表情でした。しかし、先ほどまで泣いていたものですから、目が赤く腫れています。それをエトは心配して問いかけましたが、ルーナは「ちょっと昔話を」と答えました。

それでエトは全てを了解したようでした。

「では歌を、もう一度……?」

「……それは、まだ。でも演奏が懐かしくなってしまって。こうしてお願いをきいてもらったの」

さて、ハンターたちの準備も整いました。

ギターを構えたレオナが軽やかに音色を奏で始めます。

すると、なんとも見事なソプラノの歌声が聞こえてきます。

それは、スケッチブックで筆談をしているティアンシェの歌声でした。ティアンシェの足元からは、金色の輪がいくつも広がっていきます。

ティアンシェは覚醒の間だけ、失った声を取り戻すことができるのです。

この周辺は音楽で包まれました。それは、暗闇の中で音が輝いて見えるような素晴らしい演奏でした。

●

演奏が終わって、ルーナとエトは拍手をしました。

「こんなのは、本当に久しぶりです」

「喜んでいてだけでなによりです」

レオナが言いました。

しかし、ルーナはちょっと思案顔です。

「ルーナさん、どうかされました?」

ブリジットが問いかけました。

すると、ルーナはきゅっと手を握ってこたえました。

「私、お手紙のお返事を書いてみようと思うの」

「本当ですか!?」

びっくりしたのはエトです。

「ええ。こんな素晴らしい演奏を聴いて、私は感動している。きっと綺麗な種心がとれるでしょう。けれど……それはまだ怖いの。でも、私はきっとこれを乗り越えなくてはならない。だから、まずは手紙を書くわ。すぐにでも。だから、エト、その間戸口で待っていて」

ルーナはそう言って、一人、家の中に戻って行きました。

エトは戸口で心配そうに見守っています。

『それじゃあ私たちも、今のうちに情報交換をしましょう』

ティアンシェが提案しました。

『灯台の方はどうでしたか?』

ブリジットとキャリコは自分たち得た情報を語り始めました。

ティアンシェとレオナもまた、ルーナからきいた話を語り始めます。

そうするうちに時間が過ぎていきます。

エトは、ルーナから呼びかけがあったのか、家の中に入って行きました。

四人がじっと家の方を見ていると、突如として、家の屋根が消し飛ぶとともに、紅蓮の炎が姿を現しました。

紅蓮の炎は、この暗闇の世界で赤々と燃え猛ります。

家の内側から噴き出した炎はみるみるうちにルーナの家を飲み込んで灰に変えしまいます。

『助けないと!』

ティアンシェが書きつけます。しかし、走り出そうとした刹那、世界が反転しました。

●

ぐるり、と世界が反転した。

四人は、ひび割れた大地に立っていた。空には濁った太陽が地上を物憂げに照らしている。

「ここは……?」

ブリジットが言った。

「太陽がある、ということは異界から出てきたのか?」

キャリコが周囲を確認して言う。

そうとしか考えられなかった。四人の目の前には入ったはずだった虚無が横たわっている。

「二人は一体……?」

レオナが虚無を見つめる。しかし、虚無はただそこにあるばかりだった。

ブリジット(ka4843)がエトとルーナの二人にお辞儀します。

「改めまして。白の舞手。ブリジットといいます。旅の楽師として歌や舞を披露する事を生業としています」

ハンターたちはこの地では旅の芸人だと身分を偽ることにしたのです。残りの者たちもそのように挨拶します。

「じゃ、僕は灯台に行ってきますよ」

箱火屋の青年、エトはそう言いました。

「俺達も付いて行っても良いだろうか? この辺の地形には不慣れで、色々教えて欲しい」

キャリコ・ビューイ(ka5044)が言います。ブリジットも付いていくつもりのようです。

ティアンシェ=ロゼアマネル(ka3394)とレオナ(ka6158)はここに残って、ルーナの相手をするようでした。

「では、また後ほど」

三人はカンテラと種心をそれぞれ持って灯台に向かって歩き出しました。

●

「旅の芸人、ですか。通りで見たことのない顔ですねえ。いやあ、まだそんなことをしている方がいたなんて驚きです」

エトは先ほどのブリジットたちの挨拶を思い出してそんなことを言いました。

どんな物語を語ってらっしゃるのですか、とエトが聞きますので、ブリジットはクリムゾンウェストで有名ないくつかの物語を聴かせました。

それらの物語をエトは知らないようで、大変興味深く聴き入ってしました。

「こんなことは久しぶりです。きっと大勢の人間がいたら、たくさんの種心を採取できるでしょうに」

●

「……確かにここから遠い場所には種心のないところもあってもおかしくないかもしれないわね」

『この街の話をきかせてくださいな』

ティアンシェがスケッチブックに書きます。その文字は優しい筆跡でした。

この場には女性三人がいます。ティアンシェはルーナになにやら暗い過去があるらしいと想像して、なるべく明るく、女子会のような雰囲気をつくることにしました。

いくつかの世間話を織り交ぜながらティアンシェは本題に入ります。

『種心というのはどうやってつくられるのですか?』

「……簡単に言ってしまえば感情の揺らぎなの。正の感情の結晶、とでもいうのかしら。それは感動した人間の心から生まれるのよ」

『心から?』

「ええ。感動した心に手のひらを当てると採取できるの。もっともそれには特殊な技術が必要で箱火屋の方々しかできないのだけれど……」

『種心には限りがあるですか?』

そう訊くと、ルーナは暗い顔をしました。

「そうなの。新しい種心がうまれなくなって、もう一年になるかしら……」

●

「随分静かですが、他に人は? 手紙を運んでらっしゃるのですよね」

ブリジットがエトに尋ねました。

「……いますよ。ほら、向こうにあるのが街です」

向かう先には、確かに家々がありました。この暗闇の世界で、それらの家屋の窓からは光が漏れているのです。

キャリコは月眼点滴βを使って、暗い中でも見通せる目を手に入れました。そして、この世界独特のものはないか観察しますが、街並みはクリムゾンウェストとあまり差がないようです。

「彼らはなにをしている?」

キャリコがそんな街を見つめて言います。

「……諦めてしまったんです」

「それは、邪神と関係があるのですか?」

ブリジットが重ねて訊きます。

すると、エトは語り始めました。

この世界に何があったかを。

太陽が消えたのは大体五年前だといいます。

いえ、この世界の人々に言わせれば、太陽は邪神に喰われたのだと言います。

邪神とはどうやらこの世界では光を喰らうものの異称であるようでした。

そして、稲妻や炎、星々などあらゆる光が消えたのが三年前。

しかし、それと同時に、人間たちは種心を作り出すことに成功し、かろうじて暗闇を払うことができるようになったのです。

種心の原料は人間の感動する心です。この世界では、歌や舞台が旺盛を極めました。彼が芸を披露するたび、人々は感動し、たくさんの種心がうまれたそうです。

しかし、暗闇は、喰われた光は一向に元に戻る気配はありません。

徐々に、人間たちは希望を失っていきました。

種心以外の光が消えて一年は人間はまだ元気でした。

二年目に歌は途切れ途切れになりました。

そして、三年目、つまり現在は、人間は完全に諦めてしまって、残りの種心を消費し、近い将来訪れるであろう滅びを待つばかりなのだと言います。

「もう、戦っている人間はいないのです。箱火屋も以前はたくさんいました。しかし、現在は僕だけです」

エトの横顔は種心の青い光で白々と照らされました。落ち窪んだ瞳に一層影が落ち、死体のようにすら見えました。

「でも」

と、ブリジットが言葉を挟みます。

「ルーナさんに手紙が届いていましたよね。その方はまだ戦ってらっしゃるのでは……?」

「……ああ、あれですね。隣町の青年ですよ。ルーナのファンらしくて、ああして手紙をくれるのです。でも、彼だって……」

●

「火がないということは、暖をとるのも大変でしょう?」

レオナが言いました。

「種心は火の代わりなるくらい温かいの。だから、お料理も問題ないのよ。……私たちの心からこんなものがつくられるなんて不思議なことだわ」

そこで、ティアンシェはこんなことを訊いてみました。

『私たちで種心をうみだすことはできませんか? だってそうじゃないと、このままではいずれ……』

暗闇に呑まれてしまうのでしょう?

ティアンシェはそう続けました。

「感動があれば、あるいは……。けれど、いまそんなことをする人は……」

「……ルーナさん、あなたもかつては歌っていらしたのでしょう?」

レオナが言いました。

それを聞くと、ルーナはさっと顔を青くしました。

「それに気になることがあります。種心はどうして青色ばかりなのでしょう」

たしかに、エトの持っていたものも、ルーナが用意したものも青色の光を放っていました。

「それは……」

ルーナは震えているようでした。両手で自分の体を抱きしめるようにしています。

「ごめんなさい。辛かったら無理をなさらないで」

「……いえ、もう私も乗り越えるべきなのかもしれないわ」

ルーナの体はまだ震えていましたが、その目にはどこか決意が宿っていたのです。そして、彼女もまた、過去のことを話し始めました。

それは二年前。人間が完全に諦める前のことだと言います。

人々の心には絶望が宿り、歌や公演の数も減り、種心を作り出すことが難しくなっていました。

しかし、光は必要です。人間たちは、光を確保しようと模索しました。そして、ある考えにたどり着いたのです。

種心とは人間の正の感情の結晶です。で、あるならば、負の感情の結晶でも光はうみだされるのではないか、というものです。

それは早速実行されました。

ちょうど絶望は人間の心に溜まっていました。しかし。種心が深い感動を元にするように、この実験にもまた深い絶望が必要でした。

ですから、今度は感動を呼び起こす歌ではなく、絶望を煽る歌を歌わせることにしたのです。

それを歌うことになったのが他ならぬルーナでした。

「この世界では歌を歌い、感動を呼び起こす人間を火巫呼(ひみこ)と呼ぶの。私はその火巫呼だった。ええ、最初はそんな歌は嫌だった。けれど、人のためになるならと思って、一生懸命歌ったわ……」

結果は成功でした。

心からは負の感情による光がうみだされました。

ですがそれは、二度は見られないほど醜い紅蓮の炎だったのです。

その炎は周囲のものを焼き尽くしました。人間の心に溜まっていた絶望はあまりに深かったのです。

そして、その中心にいたルーナは炎に巻き込まれ、足を負傷し、車椅子を必要とする体になってしまったのです。

「それ以来、私は歌うことが怖いの。歌って感動を呼び覚ますのは人の心に触れる行為だと思う。けれどそれには私の心も裸にしなくてはならない。けれど……あの醜い炎を見たら、あれが私の歌……心からうまれたものと思ったら、自分が恐ろしくてたまらないの。またあの炎をうみだしてしまうのではないかって……種心を採取されるのも、怖くて……」

ルーナはぽろぽろ涙を零しました。そして、例の手紙を手繰り寄せました。

「この手紙にはね、また歌ってって書いてあるの。あなたの歌が好きだよって。エトったら、毎日届けてくれるのよ……」

それでもルーナの涙は止まりません。きっと、ずっとひとりで我慢していたのでしょう。

「ルーナさん……」

レオナはルーナのそばに行って、そっと肩を抱きました。

ティアンシェもまた、ルーナに寄り添います。

「辛かったですね……」

「いえ、喋ったことで少し楽になったわ……」

『本当? 苦しくないですか?』

「ううん。おしゃべりできて楽しいわ。私はまだ歌える気はしない。けれど……聴いてくれてありがとう」

ルーナもまた二人をそっと抱きました。

暖かい沈黙だけがその場に満ちるのでした。

●

「灯台、と言ってしまいたが、海へ漕ぎ出すのですか?」

ブリジットがエトの言葉を思い出して言います。

「いえ、そういう灯台ではないのです、ほら、あれを見てください」

エトが指さします。そこは街の中心部です。そこには、青く光る二本の針が浮いているのです。

「正しく言えば灯台兼時計塔、でしょうか」

エトの説明によると、太陽や星がなくなって一番困ったのは、時間がわからないことだと言います。そこで、人間たちは種心の火で輝く時計の針を開発し、街の中心にある時計塔に据えたのでした。

「本来なら、灯台の管理係が種心が尽きていないか、時計に異常はないかを管理するのですが、その彼も諦めて、引きこもってしまいましてね。ですから、僕が代わりに管理をしているのです。……いつ他の人間がやる気を出さないとも限りませんからね」

エトは灯台に登って行きます。

キャリコは階段を登りながら、情報収拾のために写真を撮ろうとしました。また、キャリコは道中の地図も作っていたのでした。ランタン「ババ・ヤガー」にリトルファイアを灯します。しかし、この異界の影響か、その光は極めて小さいものでした。ですから、前を歩いているエトは気づく気配はありませんでした。

灯台からみる景色は不思議なものでした。家の窓からぼんやり漏れる明かりで街全体が薄く発光しているようです。暗いというのに空に星はありませんから、まるで地上と星空が逆転したような光景でした。

「意外と大きな街なんですね」

ブリジットが言います。

「そうですね。けれど、もう立ち上がる人間はいません。僕も……」

エトは何か言い欠けました、言葉を飲み込んだようです。

そのままエトが何も言いませんから、キャリコが質問をしました。

「通信手段はどうなっている? 手紙の他にもあるのか?」

「ええ。伝灯(でんとう)と言って、種心を点滅させて遠くの街まで連絡をとる手段もありましたけど、今は受取手がいませんからね」

「箱火屋の仕事に危険はないのか」

「暗い道ですからね。そう意味じゃ危険です。迷ったりしたら大変ですから。ですが、この世界にはもはや暗闇以外の危険なんてないんです。暗闇しか、ないんですよ」

エトは遠くを見てそう言いました。

三人はその後、エトの家に荷物を取りに行きました。そこはクリムゾンウェストとあまり変わらない平均的な家でした。

さて、彼らはルーナの家に戻ってきました。

●

「あら、ちょうどいいところに帰って来てくださいました」

レオナとティアンシェは庭へ出てきていました。

『ルーナさんが演奏を聴きたいそうですから、準備していたのです』

そのルーナも庭に出て来ており、車椅子に座って明るい表情でした。しかし、先ほどまで泣いていたものですから、目が赤く腫れています。それをエトは心配して問いかけましたが、ルーナは「ちょっと昔話を」と答えました。

それでエトは全てを了解したようでした。

「では歌を、もう一度……?」

「……それは、まだ。でも演奏が懐かしくなってしまって。こうしてお願いをきいてもらったの」

さて、ハンターたちの準備も整いました。

ギターを構えたレオナが軽やかに音色を奏で始めます。

すると、なんとも見事なソプラノの歌声が聞こえてきます。

それは、スケッチブックで筆談をしているティアンシェの歌声でした。ティアンシェの足元からは、金色の輪がいくつも広がっていきます。

ティアンシェは覚醒の間だけ、失った声を取り戻すことができるのです。

この周辺は音楽で包まれました。それは、暗闇の中で音が輝いて見えるような素晴らしい演奏でした。

●

演奏が終わって、ルーナとエトは拍手をしました。

「こんなのは、本当に久しぶりです」

「喜んでいてだけでなによりです」

レオナが言いました。

しかし、ルーナはちょっと思案顔です。

「ルーナさん、どうかされました?」

ブリジットが問いかけました。

すると、ルーナはきゅっと手を握ってこたえました。

「私、お手紙のお返事を書いてみようと思うの」

「本当ですか!?」

びっくりしたのはエトです。

「ええ。こんな素晴らしい演奏を聴いて、私は感動している。きっと綺麗な種心がとれるでしょう。けれど……それはまだ怖いの。でも、私はきっとこれを乗り越えなくてはならない。だから、まずは手紙を書くわ。すぐにでも。だから、エト、その間戸口で待っていて」

ルーナはそう言って、一人、家の中に戻って行きました。

エトは戸口で心配そうに見守っています。

『それじゃあ私たちも、今のうちに情報交換をしましょう』

ティアンシェが提案しました。

『灯台の方はどうでしたか?』

ブリジットとキャリコは自分たち得た情報を語り始めました。

ティアンシェとレオナもまた、ルーナからきいた話を語り始めます。

そうするうちに時間が過ぎていきます。

エトは、ルーナから呼びかけがあったのか、家の中に入って行きました。

四人がじっと家の方を見ていると、突如として、家の屋根が消し飛ぶとともに、紅蓮の炎が姿を現しました。

紅蓮の炎は、この暗闇の世界で赤々と燃え猛ります。

家の内側から噴き出した炎はみるみるうちにルーナの家を飲み込んで灰に変えしまいます。

『助けないと!』

ティアンシェが書きつけます。しかし、走り出そうとした刹那、世界が反転しました。

●

ぐるり、と世界が反転した。

四人は、ひび割れた大地に立っていた。空には濁った太陽が地上を物憂げに照らしている。

「ここは……?」

ブリジットが言った。

「太陽がある、ということは異界から出てきたのか?」

キャリコが周囲を確認して言う。

そうとしか考えられなかった。四人の目の前には入ったはずだった虚無が横たわっている。

「二人は一体……?」

レオナが虚無を見つめる。しかし、虚無はただそこにあるばかりだった。

依頼結果

| 依頼成功度 | 大成功 |

|---|

| 面白かった! | 4人 |

|---|

ポイントがありませんので、拍手できません

現在のあなたのポイント:-753 ※拍手1回につき1ポイントを消費します。

あなたの拍手がマスターの活力につながります。

このリプレイが面白かったと感じた人は拍手してみましょう!

MVP一覧

- 遊演の銀指

レオナ(ka6158)

重体一覧

参加者一覧

サポート一覧

マテリアルリンク参加者一覧

| 依頼相談掲示板 | |||

|---|---|---|---|

|

依頼前の挨拶スレッド ミリア・クロスフィールド(kz0012) 人間(クリムゾンウェスト)|18才|女性|一般人 |

最終発言 2018/02/20 07:53:35 |

|

|

相談卓 ティアンシェ=ロゼアマネル(ka3394) 人間(クリムゾンウェスト)|22才|女性|聖導士(クルセイダー) |

最終発言 2018/02/24 09:04:11 |

|