ゲスト

(ka0000)

【血断】これまでの経緯

……邪神はこちらの都合などお構いなしですよね。

邪神はリアルブルーで凍結されたままですが、いずれは封印を解いて攻め込んでくるでしょう。

どうしたらあんな敵に勝てるのか……私には見当もつきません。

でも、ただ黙ってやられるのを待っているなんて、そんなのソサエティらしくないですよね。

全力で立ち向かいましょう。この世界の持てるすべての力を、ひとつに束ねて……!

更新情報(8月16日更新)

【血断】ストーリーノベル

トマーゾ・アルキミア

ファナティックブラッド

大精霊リアルブルー

タルヴィーン

ミリア・クロスフィールド

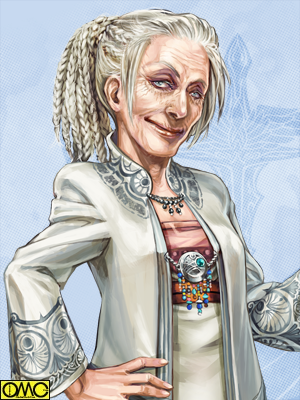

ベアトリクス・アルキミア

ナディア・ドラゴネッティ

ルビー

南雲雪子

空蒼作戦事後の混乱も徐々に収まり始めた頃、リゼリオのハンターズ・ソサエティ本部にて重要な作戦会議が行われた。

「――結論から言おう。邪神ファナティックブラッドが世界凍結結界を解除するまで、計算では残り半年程度と出た」

トマーゾ・アルキミア(kz0214)の言葉に会議場が静まり返る。

世界を喰い滅ぼす邪神ファナティックブラッドは、先の戦いで地球という惑星そのものを代償に封印された。

いずれは破られる想定ではあったが……あまりにも短すぎる。

「……僕の力不足か」

「いや、貴様はよくやっている。信仰が薄れた世界であれだけのことをやれる神はそうおらんじゃろう」

「慰めはいらないよ。それよりも今僕らが考えなければいけないのは、これからどうするかだ」

眉間に皺を作り、リアルブルー大精霊が呟く。

「ハンターズ・ソサエティの戦力はリアルブルー残存戦力との合流で強化されているはずだけど」

「いや……その上で尚、邪神は圧倒的じゃ。真正面からやり合ってアレを葬り去る可能性は、ライブラリの記録からも見つけられぬ」

タルヴィーン(kz0029)が髭を撫でながらため息交じりにぼやくと、ミリア・クロスフィールド(kz0012)が拳を握りしめた。

「トマーゾ教授……なんとか邪神の封印を維持できないでしょうか? 私達には、まだナディア総長が……大精霊の加護が戻っていません」

「封印維持は不可能じゃ。空蒼作戦は相当に念入りな準備の上で行われておる。アレ以上の時間稼ぎはない」

そう。最上位の封印、最高の時間稼ぎだからこそ、地球にまだ多くの人々を残してまで断行したのだ。

あれ以上の封印は、あれ以上の代償――犠牲を要求するに違いない。

「ベアトリクス。ナディアの様子はどうなのじゃ?」

「う?ん……正直、よくはないわねぇ。死んではいないけど、生きてもいないっていうか……」

ベアトリクス・アルキミア(kz0261)の言う通り、ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)は生死の境を彷徨い続けている。

大精霊を憑依させるという奇跡によりなんとか生存しているが、だからこそ危険な状態も続いている。

「急に目覚めるかもしれないし、もう二度と目覚めないかもしれないわ」

「そんな……」

「何度も言うけど、大精霊の力をあそこまで使いこなせる時点でとんでもない奇跡なの。たぶん目覚めたとしても、生物的には“人間”じゃないわね」

それは受け入れがたい現実だった。

ミリア・クロスフィールドは、ただのしがない受付嬢だ。特に肩書などないし、戦う力もない。

いつもハンターを見送るだけの自分を歯がゆく思っていた時、傍に居てくれたのがナディアだった。

総長と呼ぶにはいい加減でだらしない、ダメな大人ではあったが――今となっては替えの効かない、組織に欠かせない存在と言っていいだろう。

「ハンターの皆さんは、総長抜きで邪神と戦わなければならないんですか……?」

「そうなるわね」

「空蒼作戦の記録はライブラリにもあります。真の力を発揮した邪神翼を破壊するのに、空蒼作戦ではサルヴァトーレ級二隻と、大精霊二体の力が必要でした。今の状態で戦うのは不可能です! 下手をしたら、ハンターさんが全滅するだけですよ!?」

ミリアは立ち上がり、机を両手で叩く。

「これ以上、誰かが死んだりいなくなることを前提とした作戦には賛同できませんっ!」

「私も同じ気持ちですが……では、どうすればよいのでしょうか。戦っても勝てない相手に、犠牲もなしに勝利する方法があるのですか?」

ミリアを諭すようにルビー(kz0208)が語り掛けると、南雲雪子が落ち着いた様子で微笑む。

「ありますよ。戦争とは単に力の強さ、数の多さだけで決まるものではありませんから」

席を立ち、雪子は魔導コンソールに接続されたノートパソコンを操作する。

「ソサエティの皆さんが私達リアルブルー人の受け入れを進めてくださった間に、私達も邪神に勝つための方法を模索しました。それを簡単にご説明しましょう」

邪神ファナティックブラッドは、あと半年ほどで地球凍結結界を破り、活動を再開する。

だがそれまでは「封印された状態」にあり、すべての能力を万全に発揮することはできない。

「実際のところ、邪神は半年を待たずにクリムゾンウェストに侵攻してくるはずです」

邪神ファナティックブラッドとは、ひとつの大精霊を中心核とした一種の「世界」だ。

故に少しずつ身体の部位を切り取ったり、分身となる歪虚を繰り出すことができる。

「邪神はこれまでも、自らの世界から切り取った歪虚を送り込んできています。そもそも、半年を待たずとも、地球凍結結界の術者を殺してしまえば自由になれるのですから……尖兵を送り込んでくるはずです」

地球凍結結界の術者は二人いる。

ひとりはクリムゾンウェスト大精霊。そしてもう一人は、リアルブルー大精霊。

「クリムゾンウェスト大精霊はナディア総長と共に生命維持装置に繋がれていますから、狙いを絞りやすい。どちらか片方でも術者が機能しなくなればよいのですから、敵は間違いなくリゼリオを襲ってきます」

「そんな……ここが邪神との戦場になるんですか……!?」

「僕はマスティマを使って動き回れるからね。遅かれ早かれそういうことになる」

そうなれば当然、被害はリゼリオだけにとどまらないだろう。

西方諸国も邪神との闘いに巻き込まれ、甚大な被害を受ける。仮にそれで邪神に勝てたとしても、この世界は再起不能に陥る。

「……ごめんなさい。前提をお話したつもりだったのですが、絶望的に聞こえてしまったかしら」

雪子は眉尻を下げ、優しい声で語り掛ける。

「敵の動き方がわかっているのは、有難いことなんですよ。私達はただ、それに最高のカウンターを決めればいいのだから」

「敵がナディアを狙ってくるとわかっているのなら、ナディアを陽動に使えるということ。そしてここには、ナディアのふりをできる――世界を騙せる偽物がいるじゃないの♪」

ドヤ顔で胸を叩くベアトリクス。

彼女は血盟作戦でそうであったように、自分自身を大精霊だと「世界」に騙ることができる。

邪神が本能的に力を目指してくる存在であれば、ベアトリクスは十分ナディアを隠すことができるはずだ。

「そうすればまず、戦場をリゼリオではなくすことができるわぁ」

「戦いやすい場所におびき出して……待ち伏せするってことですか?」

「そうよ。邪神みたいな凄まじい歪虚が大暴れしても大丈夫な場所が、このクリムゾンウェストにはあるでしょう?」

「北荻――グラウンド・ゼロです」

雪子はパソコンを操作し、魔導ディスプレイに作戦図を浮かび上がらせる。

「まず、ベアトリクスの能力で世界を騙します。そしてクリムゾンウェスト大精霊として、グラウンド・ゼロに移動。ここで敵の先遣隊を迎撃します」

「迎撃するって、そんな……いつ来るかもわからないんですよね?」

「ああ、わからない。でも、わからないならこっちで決めてしまえばいい」

リアルブルー大精霊は腕を組み、力強く宣言する。

「僕(リアルブルー)から、邪神の一部を“強制転移”――こっちの世界に召喚してやるんだ」

そのコントロールが、彼とマスティマにならばできる。

「地球凍結結界で、邪神の力が大きく封じられている間がチャンスなんだ。あいつはできるだけ多くの戦力を送り込もうとするだろう。でも、僕はそれを許可しない。今のクリムゾンウェスト連合軍の戦力で倒しきれる分以外は、召喚を邪魔してやる」

完全に邪神の転移を阻止することはできない。だが、世界にはそもそも異世界を弾くという基本仕様が存在する。

ナディアに成りすましたベアトリクスとリアルブルー大精霊が協力すれば、十分現実的に可能な作戦だ。

「実はこれ、界冥作戦の時にもやっているんだ。火星クラスタをエバーグリーンに“招き”、“送る”ことで弾いただろう?」

「どうしても敵の襲撃を防げないなら、都合のいい状況に招き入れてしまえばいいと……」

相手がどんなに多数だろうが巨大だろうが、一度に戦う規模がこちらと同じかそれ以下ならば十分に渡り合える。

1対100で勝ち目がないというのなら、1対1を100回繰り返せばいい。ごく単純な解だ。

「いい機会だから、僕もハッキリ言っておく。ミリア、僕は……ナディアに託された君たちの命を、ただの一つも使い捨てるつもりはないよ」

「大精霊くん……」

「犠牲を出さないことは、きっと不可能だろう。それでも僕は、その現実から――理想から逃げない」

「私達みんな、同じ気持ちなんです。諦める為に戦うわけじゃない。勝って……これまでの犠牲に報いる為に、未来を掴む為に戦いましょう」

南雲芙蓉の言葉に仲間たちが頷く。

様々な世界の様々な種族が、様々な立場を超えて集まった。

これまでの旅路で手に入れたものがこれだ。

邪神討滅という一つの目的に向かって共に歩む仲間たちがいるなら――。

「……わかりました」

ナディアが目覚めるまで、彼女に代わってハンターに作戦を伝えるのはミリアの仕事だ。

「ハンターズ・ソサエティは、その作戦を承認します」

これが最善かどうかなんて、誰にもわからない。

それでも彼女のように信じよう。諦めないための理由を探して、何度でも戦おう。

当たり前じゃないか。だってこれは――世界を救うための戦いなのだから。

●

マクスウェル

クリュティエ

クドウ・マコト

破損した船を秘密裏に修復させ、黒く塗り変え名も「サルヴァトーレ・ネロ」と改めた船は、ニダヴェリールに代わる新たな黙示騎士の城として機能していた。

『それで、話とはなんなのだクリュティエ。わざわざ全員を集めるとは余程重要な事柄なのだろうな?』

鼻息荒く詰め寄るマクスウェルの背後には、黙示騎士らが一堂に会している。

シュレディンガーを欠いて、マクスウェル、ラプラス、イグノラビムス、テセウス、そして新たに加わったクドウ。

五人を前にクリュティエはゆっくりと語り始める。

「お前たちに話しておきたいことがある。邪神ファナティックブラッドの正体についてだ」

『……ぬ? 邪神の正体……?』

「クドウには触りだけ話したな?」

「ああ。別に俺が聞きたいと言ったわけじゃないが、あんたが勝手にな」

憎まれ口に笑みを浮かべるクリュティエ。マクスウェルは地団太を踏み。

『オイ! よくわからんが、重要なことなら先にオレたちに話すのが筋ってもんじゃないのか!? なぜこんなよくわからん新入りに先に話すのだ!』

「そうだな、すまなかった。なので、改めて今度は全員だ。ところでマクスウェルは、自分がいつから戦っているのか覚えているか?」

『そんなモノ覚えているわけないだろう。オレたち黙示騎士は永遠に戦い続ける歪虚だ。滅ぼした世界の数もいちいち覚えちゃいない』

「そうか。だが、他の者はどうかな?」

クリュティエに促され振り返るマクスウェルの目に留まったのは、やけに落ち着いた様子のイグノラビムスだ。

棺に封印されていなければ暴れまわるのがこの怪物の本性だと思っていたが、リアルブルーでの戦い以降は静かなものだ。

『……それを覚えているかどうかが、何だというのだ。もったいぶらずにさっさと言え!』

「単純な話だ。黙示騎士というのは、邪神という神にとっての“守護者”だ。その前提を説明するかどうかでな」

小さく息をつき、クリュティエはマクスウェルを指さす。

「マクスウェル。お前は本来のお前を取り戻すことで、格段に強くなるだろう」

『何ィ!? オマエ……それは本当なんだろうなァ!?』

「ああ。だからこれは、私達が勝利するために必要な話と考えてもらって構わない。少し長くなると思うが聞いてくれ。なぜ、我々が邪神に生み出されたのか。なぜ、邪神は異世界を滅ぼす神なのか……すべて説明しよう」

●

物語はいつか必ず終わる。それはこの宇宙の理だ。

終わりは常に唐突で、万人にとって納得のいく形であるとは限らない。

どんなに理不尽でも、どんなに馬鹿馬鹿しくても、どんなに中途半端でも……。

物語はそこに誕生した瞬間に、絶対的な終わりを約束されている。

これは摂理だ。しかしだからこそ矛盾する。

物語とは、幸福のためにあるのではなかったか?

誰かを救い、誰かを慰め、誰かに居場所を与えるためにそこにあったはずだ。

ならば問おう。なぜ、物語は――世界は終わる?

――有限だからだ。

有限こそが、物語の成り立ちを根本から矛盾させる。

終わらなければいい。単純で、誰にでも明快な答えだ。

だから終わらせないために、終わりを否定した。

必ず終わってしまう“生”よりも、永遠の“死”を肯定した。

人間だけが、その矛盾に気付ける。

あらゆる世界のあらゆる種の中で人間だけ、そこから派生する知性だけが許された。

ならばこれはきっと特別なこと。きっと成さねばならぬ宿業。

間違いじゃない。だってそれは、正しいから。

“正しい願いが、間違いであるはずがない”――当然だろう?

哀しみを砕き、理不尽に怒り、夢を見るのがヒトの美しさだ。

決して終わらせはしない。

“自分を終わらせないためならば、他の何かを終わらせてもいい”。

その願いを狂気と呼ぶのなら、きっとそれも正しいのだろう。

傲慢。暴食。嫉妬。強欲。憤怒。怠惰。好きなように揶揄すればよい。

紡いだその言葉こそ、お前の本質なのだと理解しろ。

さあ、繰り返そう。

何度でも何度でも。何度でも何度でも、何度でも何度でも何度でも何度でも――。

当たり前じゃないか。

だってこれは――世界を救うための戦いなのだから。

(文責:フロンティアワークス)

北荻――いや、クリムゾンウェストという世界は、西方諸国と東方などの一部地域を除いて、そのほぼ全土が闇に覆われている。

中でも特に被害が大きく、最早あらゆる生命が存在しなくなった鋼の荒野はグラウンド・ゼロと呼ばれていた。

いくら浄化キャンプを作ったところで、グランド・ゼロは汚染領域。非覚醒者が戦えるような世界ではない。

だが、大精霊や青龍の加護に守られたサルヴァトーレ級の内部なら、非覚醒者でも十分に動くことができる。

「この戦いが終わったら俺、改めて火星の開拓に参加しようかな」

サルヴァトーレ・ロッソのCAMハンガーで、クリストファー・マーティン(kz0019)が呟く。

クリストファー・マーティン

ラヴィアン・リュー

「ん? 何が?」

「このタイミングでそういうこと言うと未帰還になりそうじゃない」

ラヴィアン・リュー(kz0200)のコメントにクリストファーはからからと笑う。

「意外だなラヴィアン。ジンクスを信じるタイプだったか」

「ここまで来たらゲンくらい担ぐわよ。世界存亡の危機だもの」

「確かにな。なんとか邪神をやり過ごしてきたが、ここらが年貢の納め時らしい」

次の戦いにはサルヴァトーレ・ロッソ、サルヴァトーレ・ブルそれぞれから機甲部隊が参戦する。

非覚醒者のパイロットもいるが、CAMのコクピットとパイロットスーツに守られていれば、グラウンド・ゼロで戦えるだろう。

「宇宙という死の環境への対策が、異世界でも通用するというのは皮肉ね」

「ありがたいことじゃないか。しかし思うんだが、地球が俺たちの世界……リアルブルーの中心なら、火星はなんなんだろうな」

「そんなこと考える余裕もなかったけど、確かに宇宙って不思議ね」

星に意思があり、それが神と呼ばれるのなら、火星にも神はいるのだろうか。

「だからこの戦いが終わったら、俺……」

「それはもういいから」

●

篠原 神薙

ラキ

魔導アーマーやCAM、ゴーレムの力で急速に構築されていく防衛ラインを横目に、ラキ(kz0002)がカップ麺をすする。

「リアルブルーとかクリムゾンウェストに来る前にはどこかにいて、それでバリーンって宇宙空間を突き破って転移してきたんだよね? ってことは、リアルブルーとは違う宇宙にいたのかな?」

「確かに、邪神は元々どこにいたんだろうな。邪神専用の世界、みたいなものがあるのかもしれないけど」

篠原 神薙(kz0001)もカップ麺をすする。

「リアルブルーから消えた黙示騎士たちもそこいるはずだ。地球というか、リアルブルーという世界そのものが凍ってるんだからね。でも、どうして急にそんな話を?」

「う?ん。なんかね、結局あたしたちって邪神のことよくわかってないまま戦ってるような気がしてさ」

そもそも、なぜ邪神は襲ってくるのだろう?

それはわざわざ世界の壁を超えてまで達成しなければならない侵略なのだろうか?

「あたしもこれまで色々な経験してきたからわかるんだけどさ。これって多分、あたしたちには足りない視点があるんだよね。そもそもの考え方とか見方とか、捉え方みたいなのが足りてないっていうかさ」

「ほうほう。流石はラキ先輩、伊達に“わかんない”を連発してませんね」

「カ?ナギだって、転移してきたばっかりの頃、右も左もわかんなくてアレないだのコレが使えないだの、ぶつくさ言ってたくせに?」

そんな時期もあったが、それももう5年近く前の出来事だ。

思えば5年の歳月をかけても、結局邪神という存在については曖昧なところが大きい。

「ラキの言う通りかもしれないな。この見落としが、作戦に影響しなければいいんだけど」

歪虚はとどのつまり分かり合えない存在だ。

決定的に存在の成り立ちからして、生物と袂を分かっている。

故に議論の余地はなく。考察の必要は薄い。倒せばすべて解決する。少なくとも――今の段階では。

「トマーゾ教授にも、わからないことはあるんだね?」

――本当にそうだろうか?

わからないのなら調べていてもいい気がする。反影作戦でも、ダモクレス内部の調査は行われていた。

次の次の次の手まで予測して動いているあの男が、わからないことを「わからない」と済ませるだろうか。

ハンターが集めたデータは提出されて、神霊樹ライブラリとも照らし合わせつつ、検討されていたはずだ。

トマーゾが今更人類を裏切るようなことをするとは思えない。だから必然的に「調べてもわからなかった」のだと解釈していた。

(でも、伝えない理由は他にも考えられる)

ほとんど考えられない可能性ではあるが。

(伝えると――俺たちが不利になってしまう情報、とか)

●

マクスウェル

クリュティエ

クドウ・マコト

それがどんな世界だったのかも曖昧だが、確かに何かを終わらせた手ごたえだけがあった。

黙示騎士は邪神という「世界」の守護者だ。

故に敵を屠ることは、世界を守る事にも等しい。

彼はそう自覚するかどうかは別として、確かに「守るために戦う騎士」だったのだ。

「“戦うために戦う”者には限界がある」

クリュティエの言葉が脳裏を過る。

「手段と目的を違えてはいけないし、それを束ねてもいけない。戦いとは、どこかに至るための道標だ。それそのものを終着としてしまえば、可能性は閉じてしまう」

最近よく考えるのだ。ハンターと自分とは何が違うのか、と。

ハンターは弱いが、数が多い。あと、だんだん強くなるからむかつく。

それをクリュティエは「仲間と成長」という言葉で表現した。

何かを守るために戦う者。同じ目的の中で力を合わせ、仮に敗北しても学習する。

戦って勝ち負けを決めることは、彼らにとっては「手段」に過ぎない。だからそこに固執することも満足することもなく、次へ次へと意識を向ける。

それが最終的には新たな力、新たな戦術を生み出し、黙示騎士すら凌駕するのだ。

『オレにも必要だというのか……仲間と成長……いや、戦いの先にあるべき目的が』

サルヴァトーレ・ネロの展望室で宇宙を眺めながら悩んでいると、OF-004ことクドウ・マコトが自動ドアをくぐる。

「この広い船内で先客か」

『ムム……新入り。フン、ここは眺めがいいからな。瞑想に耽るには持ってこいなのだ』

「邪神の真実を知って、あんたも思うところがあるのか」

『いいや。真実などに興味はない。オレはただ、より強くなる方法を模索していたのよ』

腕を組み、その場にどっかりと胡坐をかくマクスウェル。ふと、その触覚がピクリと動いた。

『そういえばオマエ、雑魚だったのが突然強くなったそうじゃないか。何があったのだ?』

「別に俺は元々弱いし、今も弱いぞ」

『謙遜など、傲慢たるこのオレにとっては唾棄すべき愚行よ。戯言はいいからさっさと答えんか!』

肩をすくめ、クドウは宇宙に目を向ける。

「悪いが俺は本当に弱いんだよ。俺はあいつらみたいにはなれなかった。もし俺を強くするものがあるとすれば、それは怒りと憧れだろうな」

『ハァ?、下らんなぁ……下らん下らんッ。そんなもので強くなったというのなら、それは“最初から強かったが、それに気づいていなかった”んだろうよ。はい論破?』

実際、マクスウェルの言う通りだろう。強さは感情では変わらない。

ただし――眠っている強さを目覚めさせる引き金にはなるかもしれない。

「じゃあ、あんたはどうやってそこまで強くなった?」

『オレか? オレはだなぁ……ウウム、なんだったか。それが思い出せんのだ……』

クリュティエは、それを思い出せれば強くなれると言っていた。

だが考えても、真実を知っても、テセウスが「あ、一回叩いてみます!?」とやっても記憶は戻らなかった。

「過去を忘れられるのは羨ましいよ。俺は未だに、救えなかった人達のことを夢に見る」

『オマエ雑魚すぎるな。他人がなんだというのだ。オマエはオマエ、他人は他人だろう。救うとか救わないとか、そんな考え自体がズレているのだ』

「耳が痛いな。……それで、何か話してわかったか?」

『いやわからん』

そう言いながらも、マクスウェルの胸中には不思議な感覚があった。“懐かしさ”だ。

なんだかずっと前にもこんなことがあった気がする。

ずっとずっと、ずーっと昔に……同じように、誰かと……。

●

ファナティックブラッド

これは温度の低下による分子運動の停止ではなく、より上位の世界構造的な概念の凍結である。

つまり目に見えているしそこにあるけれど、ガッチリと固定されていて攻撃しても破壊できないし、マテリアルも吸収できない。

仮に邪神だけを凍結させ地球をそのままにしておいたなら、邪神は生きたマテリアルを少しずつ喰らってこの封印を早期に突破できたはずだ。

身動きが取れない状態でも、ファナティックブラッドは圧倒的な抵抗力で少しずつ自由を取り戻していく。

だが、全体を解放するには時間がかかる。それよりは部分的に力を取り戻し、侵攻を再開すべきだ。

七つあった邪神翼も今や残り三つとなった。

ベルフェゴール、マモン、アスモデウスが撃破され、古くに切り離したリヴァイアサンもどこかで果てた。

それでもなお、邪神にあるのは余力だけだ。

今、切り離された新たな邪神翼が、夥しい数の歪虚を伴って動き出す。

この結界を解除するには、結界の起点もしくは術者を破壊すればいい。

世界に穴を開け、尖兵を転移させる。

時は来た。嵐は世界の壁を越え、ついにクリムゾンウェストへと到達する――。

(文責:フロンティアワークス)

大精霊リアルブルー

クドウ・マコト

イグノラビムス

地上の戦況を見届け、口元を緩めながらリアルブルー大精霊が呟く。

「「ブレイズウィング!」」

クドウ・マコトとリアルブルー大精霊の声が重なり、二機のマスティマの羽が激突する。

互いに互いの剣を打ち払いながら急接近し、マテリアルの刃を交える。

「どうやらこの戦い、いくら続けたところで互角のようだな」

「らしいね。一応、神としては業腹なんだけど?」

「フ……。その言葉を慰めに今は引こう。戦いはまだ続くのだからな」

クドウの操る黒いマスティマが瞬時に消え去る。プライマルシフト――マスティマの転移能力だ。

「仲間の救出に行ったか……なんなんだろうな、あいつは」

歪虚のわりにはかなり人間くさいし、かといって人間と呼ぶには常軌を逸した強さだ。

「僕と互角とか……出会いが違えば、よっぽど強い守護者になったろうに」

感傷だと理解している。彼が何者であろうとも、あの憎悪は癒せるものではない。

頭をふり、マスティマを降下させる。

邪神翼ベルゼブルは撃破されたし、歪虚の侵入も停止したが、残留した大量の敵軍は未だ健在。後片付けが必要だ。

ブレイズウィングで歪虚の集団を薙ぎ払いながら低空飛行するマスティマ。瞬間、その前方にイグノラビムスの姿を捉えた。

すれ違いに警戒するリアルブルー。しかし、イグノラビムスは特に迎撃するでもなく、輝く碧光を見送った。

いつだったか、同じように光を仰ぎ見た。

今にも消えてしまいそうな微かな光。所詮、畜生の身では至る事のできぬ高み。

ああ――果てしなく遠い。

触れるべきではなかった。知るべきではなかった。

真に何も知らぬのなら、獣の性分に失意もなかったろうに。

「我ガ……カミ……」

流星のように吹き抜けるその翼に手を伸ばしながら、イグノラビムスは転移に消えた。

「あなたはやはり――美しい」

●

オペレーション・ブラッドアウト、その第一戦はハンターの勝利に終わった。

邪神の侵攻は一時的に停止。グラウンド・ゼロに開いていたヴォイドゲートも既に閉じ、後には激しい戦いの痕跡だけが残された。

今後も敵の転移攻撃を誘導するためにグラウンド・ゼロの防備は固めつつ、サルヴァトーレ級は補給のためにリゼリオへと帰還する。

無論、最前線とは転移門で繋がっており、いつでもハンターはグラウンド・ゼロに出撃可能な状態だ。

ドナテロ・バガニーニ

南雲雪子

トマーゾ・アルキミア

ミリア・クロスフィールド

ヴィルヘルミナ・ウランゲル

ハンターズ・ソサエティ本部の作戦会議室で行われたデブリーフィングでは、ドナテロ・バガニーニ (kz0213)が渾身のガッツポーズを取っていた。

「これであと邪神翼は二つ! それも破壊してしまえば、大幅に邪神は弱体化するのである! 希望が見えてきたぞ!!」

「そうですね。正直、ハンター……特に一部の精鋭部隊の戦闘力は、リアルブルーの兵法の枠に収まらないレベルです。単一固体で戦況を打開してしまう……あれこそ無双の戦士ですね」

南雲雪子はそう絶賛しながらも、どこか浮かない様子だった。

「今はまだ彼らのお陰で時間が稼げています。しかし、今回のような騙し討ちは何度も通用しません。次回はグラウンド・ゼロ以外の場所に転移攻撃を仕掛けてくるはずです」

当然のことだ。敵は最短ルートで目的を達成しようとして、罠にかけられた。

ならば次は遠回りをする。多少非効率的だろうが時間がかかろうが、それを帳消しにして余りある物量があるのだから。

「それならばこちらにも考えがある。崑崙――リアルブルーの月を使って、“世界結界”を構築するつもりじゃ」

元々、リアルブルーにVOIDは直接転移できないようになっていた。それは、崑崙にある“世界樹”が地球の周囲をぐるぐると回りながら巨大な結界を構築していたからだ。

その為にトマーゾ・アルキミア(kz0214)は地球から月へと世界樹を移植していた。

「それをこちらでもやる。今のあやつ(リアルブルー)なら可能じゃ」

「トマーゾ教授、そこまで考えて月をわざわざ転移させたのであるか?」

「ン? 当然じゃろう。ただの居住空間として使うだけならコロニーの方が安上がりじゃった。わざわざハンターに守らせたのも、後々重要になるからだ」

つまり、ひとまずここまでは予定通り。

敵の次の一手に備える必要はあるが、ハンター的には一息つけるタイミングとなる。

「……でも、やっぱり今回の戦闘でも、大勢の負傷者や……死者が出てしまいましたね」

ミリア・クロスフィールド(kz0012)の発言は、作戦立案者らを責める意図ではない。

だが、彼女は見てしまった。ベルゼブルへ挑むハンターらに時間を作るため、多くのクリムゾンウェスト連合軍の兵士が犠牲になる姿を。

何十人、何百人という戦士たちがベルゼブルに命がけの戦いを挑み、“英雄”に道を繋いだ。

その犠牲がなければきっと彼らも間に合わなかったはずだ。

「犠牲の出ない戦いなんて綺麗事……わかっているんですけど」

張り裂けそうな心臓に手を当てて、ミリアは深く息を吐く。

「あと何回、こんな戦いを繰り返すんでしょうか。あと何回……ハンターさんは、あんな怪物と戦えばいいんでしょうか……」

「――勝つまで何度でも、だろう?」

凛とした声に視線が集まる。会議室の扉をくぐり、ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)が微笑んでいた。

「ヴィルヘルミナさん……!」

「駆けつけるのが遅くなってすまない。オペレーション・ブラッドアウト、初戦は勝利で飾ったと聞いている。さすがは私のハンターたちだ」

「いや、あなたのではないような……」

ツッコミを無視して、ヴィルヘルミナは会議の席に加わる。

「ミリア・ライトフィールドからの要請に応じて参上した。これより我がゾンネンシュトラール帝国軍は、オペレーション・ブラッドアウトに全面的に協力させてもらう」

ウィンクする皇帝に思わずミリアは苦笑を浮かべる。

そう。ミリアはハンターを助けるため、各国に助力を要請していた。

元々クリムゾンウェスト連合軍はグラズヘイム王国、ゾンネンシュトラール帝国、自由都市同盟、辺境部族会議、エトファリカ連邦、北方王国リグ・サンガマそれぞれから援助を受けている。

それは物資であったり兵力であったりと様々。各国が抱えている問題、それぞれの歪虚との闘いを考えれば十分なものだ。

だが――邪神との闘いとなれば、それだけでは足りない。

この世界がなくなるかどうかという戦いの中で、これからはより各国に助力を求めていく必要があるだろう。

「幸い、我が帝国は自国内の問題は概ね解決している。四霊剣も撃滅が完了、残すは暴食王ハヴァマールだが――やつは黙示騎士と合流したことを確認している。ついでだ、追い詰めてこれも討ち取ってやろう」

「国内はもうほとんど安全だから、邪神との闘いに兵力を割ける……と?」

「万全とは言い難いが――元々、歪虚の撃滅と人類守護は我が国の国是だ。そのつもりで備え、そのつもりで鍛え、そのつもりで戦ってきた。是非もあるまい」

堂々と応じるヴィルヘルミナ。ミリアは……この人物が苦手だった。

この人は――きっと戦争が好きなんだ。だから東方にも、北荻にも、自ら先陣を切って駆けつけることができる。

部下が何人死んでも……仲間が苦しんでも……それを痛みとして捉えないから、戦い続けられるのだと。

そう思っていた。今日この日までは。

「私は己の生殺与奪の権を他人に明け渡したりはしない。この命は、この世界は、我が国の臣民は、誰もがそれを自らの意思で掴み、行使するべきだ。だから私は、ハンターだけに世界の責任を押し付けたりはしない」

苦しい戦いを経験したからだろうか。ミリアの目に彼女の横顔は少し違って見えた。

「まず、誰かが声を上げねばならない。誰かが痛みを恐れずに歩き出さねばならない。ならば私はその先頭を往こう。システィーナも、ラウロ議長も、オイマトの族長も、スメラギ帝も――必ず来てくれる。憎き歪虚王を倒し、国を一つにまとめてな。それまでの時間稼ぎ、喜んで引き受けようではないか」

単純な話だ。この人はただ、信じているんだ。人類を。この世界を。

みんなもそうだ。ドナテロ議長も、南雲艦長も、トマーゾ教授も、信じている。この世界を――彼らを。

(私は……情けないなぁ……)

仲間が大事だなんて、そんなの誰だって同じじゃないか。

辛くて苦しくて悲しくて、それでも戦っている。それ以外に何かを守る方法なんてないから。

目を閉じて、深呼吸を一つ。

「ヴィルヘルミナさん……よろしくお願いします。それから……来てくださって、ありがとうございます」

深く頭を下げたミリアにヴィルヘルミナは柔らかく笑いかけ、その震える肩をそっと叩いた。

●

マクスウェル

クリュティエ

負けるのに慣れたわけではない。ちゃんとハンターにはむかついている。だが――。

『あの邪神翼を撃破するとは、まったく大したものだ。ニンゲンの分際でつくづく侮れぬ奴よ……』

悔しさよりも称賛が勝っていることに、彼自身は気づいていない。

『やはり奴らを討ち取るのはこのオレ! 邪神翼では役不足ということだなァ! フハハハハハ!』

負けたのに上機嫌でサルヴァトーレ・ネロ内部を徘徊し、再びやってきた展望室で男は足を止めた。

そこには先客がいた。クリュティエだ。彼女は地べたに手足を着き、苦しげに肩を上下させている。

一瞬固まったのち、出ていこうか考え――しかし、男は頬を掻きながらクリュティエに歩み寄る。

『おいオマエ。そんなところに無様に這いつくばって何をしている』

ゆっくりと振り返ったクリュティエの顔色はよくない。その両目からは涙が溢れていた。

「マクウスェルか……? すまない、我に何か用だろうか?」

『いや、用というわけでは……』

涙を拭い、クリュティエはいつもの無愛想さで首を傾げる。

「ああ、そうだ。先の戦いでは援護が至らずにすまなかった。お前ひとりなら、もっとうまくやれたかもしれんな」

『フン、そんな事か。オマエがいようがいまいがオレの力に違いなどないわ。思い上がるんじゃない』

「そうか……ふふ、そうかもしれないな。ありがとう、マクスウェル」

――ありがとう、お兄ちゃん。

これは、誰の記憶だ?

――ありがとう……この世界を守ってくれて。

――お兄ちゃんなら、きっとこの宇宙を……ファナティックブラッドを守ってくれるって信じてる。

――わたし、ここでずっと待ってるね。この世界が終わって……また、みんなが生まれ変われたら……。

――今度は、お兄ちゃんを怒らせない……良い子に生まれ変わりたいな……。

「マクスウェル?」

ゆっくりと首を動かし、クリュティエを見る。

『なんでもない』

「そうか。お前もダメージを受けているんだ、ゆっくり休んでおけ。すぐに次の戦いが始まるからな」

そう言い残して歩き去るクリュティエに、背中を向けたままマクスウェルは問う。

『クリュティエ、聞かせてくれないか』

「なんだ?」

『オレは……オマエの……仲間、か?』

クリュティエは足を止め、優しく微笑んで。

「ああ、勿論だ。お前は我らの、大切な仲間だ」

そう答え去っていく足音に、マクスウェルは言いようのない虚しさを覚えた。

この世界の真実を知った時から……少しずつ、自分の中で何かが変わっていくのを感じていた。

けれど、その想いに向き合う勇気がなくて――。

いつもいつも、一番前を奔っていた。

ラプラスよりも、イグノラビムスよりも、シュレディンガーよりずっと前を。

誰よりも一番先に戦っていた。戦いが好きだから。力を示すのが好きだから。

でも、それだけじゃない。だんだん、自分だけでは勝てなくなってきて、気づいた。

“オレは――仲間が傷つくのを見たくないんだ”。

仲間を信じない男を見た。

人類を見放して、ひとりだけで戦い続けると決断した男を見た。

男はエバーグリーンという自分の世界を見捨ててまで、戦い続ける道を選んだ。

ああ、滑稽だ。なんて下らない。

“闘うために闘う”だなんて、そんなバカげた守護者があってたまるか。

前提を違えている。方策を誤っている。

だってそれじゃあ、ただの“破壊者”じゃないか。

でも……ああ、だからこそ……。

そんなバカが最後にどうなるのか。“オレと同じ”バカがどうなるのか、見届けたかった。

星の海を仰ぎ、男は拳を握りしめる。

記憶は戻らない。ただ、自分の中で見ないようにしてきた何かを見つけ、それを確かに掴んだ時。

『約束は守る。オレはもう――絶対に負けない』

(文責:フロンティアワークス)

トマーゾ・アルキミア

ミリア・クロスフィールド

タルヴィーン

ファナティックブラッド

トマーゾ・アルキミア(kz0214)がそのように説明したところで、クリムゾンウェスト人は首を傾げるばかりである。

なにせ、この世界では宇宙開拓が進んでいない。世界は天が回っているのか地が回っているのかすら検討されていないので。

「タルヴィーンさん、トマーゾ教授のお話わかりました?」

「わしはジジイじゃがパルム故、神霊樹ネットワークと繋がっておる。ハンターの見聞きした情報として理解しておるぞ」

ミリア・クロスフィールド(kz0012)も一応、タルヴィーン(kz0029)と同じく空蒼作戦の映像などは確認しているが、もうなんか規模がスゴくて理解は追いついていない。

「まあ……理解せんでもよいわ。要するに、邪神の転移攻撃から時間を稼ぐために、世界結界の強化が必要という話じゃ」

頬を掻きながらトマーゾは端末を操作する。

ソサエティ本部にある作戦会議室にて用意された最新式の魔導モニターが、クリムゾンウェストと二つの月を描き出した。

「ここまでのあらすじじゃが……まず、わしらは暴食天ベルゼブルの撃破に成功した。しかしこれは敵の攻撃をうまく誘導し、一斉迎撃による勝利であった」

邪神が考えなしにとにかく戦力を突っ込んできた結果、思い切り足元をすくわれてずっこけた初戦。

しかし、ならば次に邪神が送り込んでくる戦力は、目的達成の最短距離ではなくても、迎撃されない場所……グラウンド・ゼロ以外を狙ってくるはずだ。

「引き続きベアトリクスやルビーの力を借りて、なるべく敵の転移先をグラウンド・ゼロに強制させておるが、全ては無理じゃ。するとどうなるかというと、世界各地に無差別に邪神がシェオル型やらなにやらの強めの歪虚を送り込んでくることになるじゃろう」

クリムゾンウェストという世界は戦に優れているが、無関係な民間人は話が別だ。

シェオル型のような強力な歪虚が突然現れたなら、村一つ簡単に壊滅されてしまう。

「それをなるべく防ぐために、世界結界を強化する」

「はい先生! 世界結界ってなんですか!?」

「元々世界が持っている、“自分を正常な状態に保とうとする機構”……今回はその中でも異世界からの干渉をシャットアウトする機能を指す」

この「宇宙」にはたくさんの「世界」が同時に存在している。だが、世界と世界は本来直接的に交わることはない。

世界はそれぞれが独立しており、他所の干渉を許さないのが正常だ。今のクリムゾンウェストとリアルブルーの関係は、基準からするとかなり歪んでいる。

ともあれ、世界には元より異世界からの干渉を防ぐ力がある。だからこそ、邪神は簡単に異世界に入ることはできない。

特にその存在規模が大きければ大きいほど、世界は強く反発し、侵入を許さない。

これまでに邪神が腕だけで侵入しようと試みたり、分体でもある邪神翼だけを転移させたりしているのは、ファナティックブラッドという巨大すぎる存在を分割し、世界結界を潜り抜けるためだ。

「世界結界に穴を空ける事は、邪神ならば簡単にできる。だが、空けた穴に全身が入らんので、チマチマ雑魚とか送り込んで来とるわけだ。そしてこっちの世界を弱らせ、世界結界を無力化し、自ら転移してくることを最終目的としておるはずじゃ」

「世界結界が正常なら、リアルブルーにも邪神は侵入できなかったんですか?」

「ああ。しかし、リアルブルーはシュレディンガーの策略で世界結界が揺らいでおった。そして邪神を呼び込む為に邪神翼やイクシード・アプリを利用していたわけじゃ。終末を望む人類の総意が、邪神を呼んでしまったわけじゃな」

つまるところ、ざっくりまとめてしまえば、空蒼の戦いはひとえに「邪神を召喚させるか、させないか」というものだったわけだ。

「逆に言うと、世界結界を強固にして、人々が邪神に抗う意志を忘れず、大精霊と協力して、邪神翼の侵入も許さなければ……」

「ああ。この世界を守り切ることができるじゃろう」

「なんだかそう考えると思ったよりいけそうな感じがしますね!」

「いけるようにこれまで積み重ねてきたのだから、そりゃそうじゃろう」

「いや、教授が何を考えて作戦を立ててきたかとか、私には全然わからないのでっ!!」

閑話休題。

「そこで、世界結界の強化を行う。方法は二種類あり、ひとつは既に実行しておる」

冒頭で説明した通り、リアルブルーから転移させた第二の月、崑崙を用いた世界結界の強化だ。

崑崙にある「世界樹」と呼ばれるリアルブルー側の神霊樹とリゼリオの神霊樹を結びつつ、惑星を周回する「月」を媒体に二重の結界を展開している。

「これにより相当な数の歪虚の侵入を防げているはずじゃ」

「これがないとどうなるんです?」

「今頃リゼリオとかに10万体くらい歪虚が来てる」

「絶対維持しないとダメだということだけわかりました」

この崑崙の結界には弱点もある。崑崙地下の世界樹とそれを取り巻く機械装置が発動体であるため、これを破壊されると結界が消えてしまうのだ。

当然ながら邪神も崑崙への直接攻撃を狙ってくるだろうから、これからは空蒼作戦よろしく崑崙の防衛も意識する必要があるだろう。

「まあ、崑崙の防衛はさほど心配はしておらん。空蒼作戦残存戦力による防衛艦隊と、取り戻したニダヴェリールがあるからな」

ハンターの助力が必要な戦闘もあるだろうが、以前ほど絶望的な戦況ではない。

「もうひとつの結界強化方法として、神霊樹の分樹をクリムゾンウェスト各地に増やすという方法がある」

「蒼乱作戦の時にやったような感じ、ですよね?」

蒼乱作戦とは、北荻を目指す闇光作戦、そして龍との共闘関係を結ぶに至った龍奏作戦の次に行われた作戦だ。

クリムゾンウェストという世界が、実は異世界からの攻撃を受けていることが発覚し、世界各地にあるヴォイドゲートを探索、破壊するための冒険が繰り広げられた。

そこで行われた神霊樹の植林作業。これは、広がる戦場を転移門ネットワークで結ぶために、新たに神霊樹の設置が迫られたことに由来する。

神霊樹とは本物の木ではなく一種の幻影であり、精霊の中でも特にそれに特化したパルムだけが触れることができる。

そしてパルムは神霊樹を運び、それを新たな大地に植えたり、過去に機能停止に陥った神霊樹を再起動する能力を持っているのだ。

「世界結界は世界樹――神霊樹ネットワークに依存している。つまりこいつの網目を細かくすればするほど、効果は強くなるわけじゃな」

世界結界があって尚、歪虚はこのクリムゾンウェストに侵入してくるだろう。

つまり、そこには世界結界の穴が生まれているはずだ。穴は塞がない限り穴のままで、新たな歪虚を呼んでしまう。

「えっと……じゃあハンターさんには、事件が起きたらパルムを連れて行って、そこに神霊樹を植えて結界の補強をお願いすればいいんですね?」

「そういうことじゃな。パルムは神の眼……世界の観測者として特殊な権能を有するが、戦闘力はまったくのゼロなので、パルムだけで結界の穴埋めは不可能じゃろう」

「そうですよね……特にシェオル型と呼ばれている歪虚は、すごく強いそうですから」

会話の中でふと思い至り、ミリアは軽く問いかける。

「――そういえば。シェオル型って、どういう意味なんですか?」

その問いにトマーゾの眉が僅かに動いた。しかし、男はいつも通りの仏頂面を崩す事なく、あっけらかんと言い放った。

「調査中じゃ」

それ以上語る事は何もないと、拒絶するかのように。

●

ヒトを憎む理由など簡単だ。

知性がなければ理解できない。そして憎しみとは理解の先にある感情だ。

ならば、ヒトを憎めるのは同じヒトのみであると結論づけよう。

では、なぜヒトがヒトを憎むのか。それもやはり簡単なことだ。答えは同じく、ヒトだからである。

ヒトには美しい面も醜悪な面も均等に存在している。

どちらかに偏ったモノは、もうヒトではない。形を模倣しただけの別の何かだと断言しよう。

故にヒトは、何かを救うに至る程の善と、全てを台無しにしてしまうような悪を両立させ得る。

愛するからこそ憎み。憎らしいからこそ愛しい。それも道理だ。矛盾はない。

そう、だから――僅かでも善くあってほしいと願うことすら、ヒトならではの過ちである。

かつて世界があり、そこにおわす神と対話する者がいた。

ヒトではない。形だけの真似事で、中身は違っている。仮にそんな醜悪さを、救世主とでも呼ぶとする。

救世主は神と対話し、世界の真実を悟り、ヒトという存在の本質を知り、それを変えたいと願った。

その時点で既に命運は決していた。ヒトのそぶりを続けるくせにヒトを変えたいなど、不遜極まりない。

世界の運命が否定する。だから結局、そのようになる。

救世主は磔刑に処された。繰り返し何度も、磔刑に処された。

正しさを口にしても、善きことを願っても、ヒトの本質は決して耳を傾けない。

悪を有してこそヒトなのだ。当然のことだった。

それを「知らず、知り得ない」から、救世主は何度でも救おうとして、一様にヒトの手で焼かれた。

ならばそれは、既に「救世主という概念」に含まれた結末なのだろう。

誰かがそう思ったので、そのようになった。精霊とは、そういうものなのだから。

神に愛された容姿も、真実に至る知性も、それでもヒトを見捨てぬ慈愛の心も――。

反転すればただの獣になり果てる。

水瓶の中身をぶどう酒に変えようが、嵐を鎮めようが、病気を治そうが――。

ヒトの罪を赦すことだけはできない。

とどのつまり――憎しみは愛情の裏返しだ。

美しさを尊ぶからこそ、醜いものを赦せない。

ならばそれは正義だ。正しい怒りだ。

頼まれるまでもなく、燃え上がりたまえ。

誰かがそうあれかしと願った。ならば燃えよう。その身は蒼く、なお黒く。

お前こそが、怒りの日(Dies irae)なのだから。

(文責:フロンティアワークス)

ベアトリクス・アルキミア

ルビー

古代文明ではわずかながら交流もあったとされているこの世界は、邪神の襲撃により滅びの運命を辿った。

今や生物は絶滅し、わずかに残された惑星のマテリアルが枯渇するのを待つばかりである。

「そんな世界に鞭打って働かせようなんて、おじいちゃんも鬼よねぇ?」

ベアトリクス・アルキミア(kz0261)とルビー(kz0208)は、エバーグリーンの中枢都市にあたる「セントラル」を歩いていた。

グラウンド・ゼロとも大して変わらない乾いた砂の大地にそびえるこの機械都市に、二人以外の気配はなかった。 この都市は過去にハンターらも何度か訪れている。

そして狂気王ベアトリクスとの決戦の場にもなったので、都市の端には巨大な樹に支えられた火星クラスタの残骸が鎮座しているわけだ。

「もしかしたらまだ狂気クラスタの歪虚がいるかもと警戒していましたが、至って平穏ですね」

「ンフフ……たまたま遭遇してないだけでしょうけど、絶対数は確実に減ってるでしょうねぇ」

ベアトリクスは銃を撃つくらいしか対処できないが、ルビーの戦闘力はかなり高いので、護衛としても適任である。

「ルビーは、世界を滅ぼした後に歪虚がどうなるか知ってるかしら?」

「言われてみると……。黙示騎士のようなケースは例外でしょうし」

一部の高位歪虚は邪神と共に世界を渡り、また別の世界へと襲撃を仕掛けるのだろう。

だが、とるにたらない下級の歪虚は、その時どうなるのか?

実際のところ、このエバーグリーンにはまだ歪虚が残っている。

だがそれも、世界という概念が「無」へと還れば運命を共にすることになる。

「もうやることがなくなっちゃうとね、ポンと消えちゃうのよ?。邪神が連れてってくれることもあるけど」

「最終的には歪虚自体も無になる、ということですか」

「歪虚に寿命はないけど、永遠の存在ではないのよ。結局いつかは想いを遂げてしまうし、古い自分はどんどん消えてしまうから」

その口ぶりはどこか寂しげだった。

思えばこのベアトリクスという人物――オートマトンだが――も、過去とは随分変わっているのだと聞く。

ルビーもまた、自分自身が古代で眠りにつく前の自分と同一の存在であると言い切れる自信はなかった。

●

二人がセントラルにやってきたのは、この巨大な都市を再利用するためだ。

既に世界各地に邪神の眷属が侵攻しているが、ソサエティ側での世界結界の強化がうまく行っている限り、邪神翼のような戦力を送り込めるのは未だグラウンド・ゼロに限られる。

故に、対邪神翼戦力はグラウンド・ゼロに集結させておけばよい道理となる。

しかし、かの荒野に建造物といえばボロボロの遺跡のみ。とても軍事拠点をこれから作っている猶予などない。

トマーゾ・アルキミア

「セントラルのメインシステムはまだ生きていますね」

「以前おじいちゃんが来た時に、生きている機能については調査が済んでいるそうよ。言われた通りにやればいいから」

「さすがですね、トマーゾ教授は」

また来ることを前提に既にシステムは整理されていたので、トマーゾ本人が来るまでもない。

何よりも今必要なのは、大精霊の権限を行使できる存在、つまり神の器の機能を持つオートマトンだ。

「だいぶ都市全体にガタが来てるけど、地下部分は使えそうね。自動兵器もまだ格納されているわ」

「自動兵器を追加戦力として投入できれば、次の戦いでもきっと役立つはずです」

セントラルは戦闘機能を有する要塞都市だ。グラウンド・ゼロに要塞がないのなら、召喚してしまえばいい。

二人はその準備の為にこの地を訪れたのだ。

正直な話、クリムゾンウェスト連合軍には限界がある。

ベルゼブルとの闘いは乗り切れたが、負傷者多数。それもすぐに回復するとは限らない。

ゾンネンシュトラール帝国がその穴を埋める派兵を約束してくれたが、生身の人間を戦わせればコストはいくらでもかかってしまう。

「……でも、この子たちも少しかわいそうね。眠り続けて世界と共に無に還るよりはマシかしら??」

「私は自動兵器を哀れとは思いませんよ。少なくとも私は後悔していませんから」

ベアトリクスの言葉に、ルビーは笑顔を返す。

「私を目覚めさせてくれた人たちのお陰で、沢山の幸せを知りました。自動兵器にオートマトンのように考える心がなかったとしても、どんな道具だってちゃんと使われたい筈です。だってそれが、生まれてきた意味じゃないですか」

「あなたにそう言われると、反論の余地はないわねぇ」

「この世界にはまだ未回収のオートマトンボディもあるはずです。それらの回収も頑張りましょう!」

真っすぐに未来に向かって努力するルビーの姿勢を、ベアトリクスは眩しく感じていた。

ベアトリクスは他の神を騙る能力を持つが、あくまでもその存在はエバーグリーンに由来している。

この世界が完全に無に帰せば、当然ながらベアトリクスも消滅するしかない。そしてこの世界の消滅を止める手段は、ない。

(私もね、もうじゅ?????ぶん長生きしたから、後悔はないのよ)

ちらりと横目にルビーを見る。コンソールを操作する指先は生き生きと踊っていた。

(後継者っぽい子も、見つけられたしね)

クリムゾンウェストで再起動したオートマトンの中身は、クリムゾンウェストの精霊。つまり、エバーグリーンと心中する心配はない。

(そうやって何かを受け継いでいくことだって、オートマトンにはできるんじゃないかな。ね、ラプラス……)

●

世界はいつか終わる。それは邪神がいようがいまいが関係ない。

最初からそういう設計をされているのでそうなる。星のマテリアルはいつか枯渇する。

では――諦めるのか? それは仕方ないことだと、そういうものだから我慢するしかないと、諦めるのか?

“諦め”を超えて道理を覆すのがヒトだろう。ただ従うだけならそれは獣と変わらない。

絶対に諦めない不屈の心。ああ、誰にとっても美しく見えるはずだ。

だからみんなが憧れて、その光を追い求めた。

力を合わせて、大きな願いを叶えよう――それも美しく見えたはずだ。

ああ、きれいだ。とてもきれいで、大きな流れの中で、人間は――。

暗闇の中で、ぼんやりとした灯りが揺れている。

ランタンだ。ゆらゆら、ゆらゆら、小さな影を浮かび上がらせる。

「わたし思ったの。美しいものを美しいままに残すには、その瞬間に終わるのが一番いいんじゃないかって。想い出もいつかは消えちゃうけれど、それで価値が褪せるわけではないでしょ?」

「……道理だな」

低く、気だるげな男の声が、少女の声に応じた。

「喪失への恐怖……永遠への渇望……どちらも道理だ。だが……ならばなぜ、ヒトという異物は生まれたのか。私は未だ答えに到達していない」

「シュレディンガーも途中で諦めちゃったみたいだしね。クリュティエは、クリムゾンウェストと和解することで、その答えに近づけるかもって考えてるんだと思う」

「可能性はゼロではないな」

「お父様は可能性大好きマンだから、頭ごなしに否定はしない。でも、“信じてもいない”のでしょ?」

「お前はどうだ。我が娘、古き王……バニティー」

ランタンの動きが止まり、それを手にした少女の姿を映し出す。

ヒトではない。とうに生物の囲いから超越した存在だ。しかし、その微笑みに邪気はない。

「わたしもわからないわ。だから、少しクリュティエを手伝ってみようかなって」

「介入するのか、あの世界に」

「違うわ。わたしはもう戦わない。役割も王座もなく、今はただの案内人。だから、もしも彼らがそれを望むのなら、クリュティエと一緒に真実を伝えるだけ」

男は眉一つ動かさない。表情筋を動かす感情、その尽くが死滅している。

「それで戦争を回避できて、彼らも救われるのなら……ほら、一番いいでしょ? みんな本当は傷つけるのではなく、誰かに優しくしたいと願ってるんだから」

「私は傍観者だ。ファナティックブラッドの結末を含め、干渉するつもりはない」

「……ごめんね、お父様。少しの間ひとりぼっちにしてしまうけれど……どうか、辛抱してね」

光が消えたのは、ランタンと共に少女もこの闇から消え去った為だ。

そして残されたのは静寂。静寂……――静寂?

静寂だ。何も聞こえはしない。この状態こそもっとも静かなのだ。

落ち着いている。何百何全何万という、繰り返し響き渡る夥しい数の誰かの悲鳴。嘆き。憎悪の中、男はまるで彫像か何かのように、ただじっと座り込んでいる。

もうどれくらいの時間そうしているのだろう。数えるのはとうにやめているし、何も考えなくなった。

考えていたら、ここはうるさすぎる。だから心を殺して、身体を石に変えて、ただ傍観する。

見ろ。ここが――本物の地獄だ。

「“私には、何も救えない”。やり直すのだ……すべてを」

助けを求める怨嗟の声に答えるように、男はそう呟いた。

(文責:フロンティアワークス)

ラキ

篠原 神薙

果てしなく広がるグラウンド・ゼロの荒野に今や聳える機械の要塞は、エバーグリーンから召喚されたセントラルと呼ばれる都市だったものだ。

ハンターらが召喚マーカーを用いて運んできた自動兵器群の修復や再起動も急ピッチで進められている。

「まさに一夜城だ。自動兵器のコントロールは、コマンダータイプでもあるルビーさんやベアトリクスさんがやってくれるそうだし、大幅な戦力増強に成功したわけだ」

ラキ(kz0002)と篠原 神薙(kz0001)だけではなく、多くのハンターが一様にセントラルを眺めていた。

後方のキャンプ地からでも十分にその雄姿は確認できる。これで包囲網は更に完璧に仕上がっていくだろう。

「でもさ、セントラルって前に邪神と戦って負けちゃったんだよね?」

「だね。セントラルの戦力だけで邪神をどうにかするのは無理だから、これも言ってしまえば気休めみたいなものだ。それでも、戦死者は随分減らせると思う」

グラウンド・ゼロの軍備は、前回のベルゼブル戦よりもさらに充実している。

ここが人類生存の最前線だ。邪神がここにしか大規模戦力を投入できない以上、ここさえ守り切れば勝機はある。

「勝てるのかなぁ……」

不安を隠せないのはラキだけではない。キャンプで休憩中の他のハンターも、どこか落ち着かない様子だった。

前回の戦いでもかなり抑えたとはいえ、相当な被害が出た。あと何度、あんな戦いを繰り返すのかもわからない。

「諦めるつもりはないんだけど、やっぱり怖いよね。なんか、今度こそひどい事になるんじゃないかって気がして」

「やめてよ……ラキの勘はけっこう当たるんだから」

漠然とした不安。だがそれはあながち的外れではない。

邪神とて無能ではないから、修正してくるだろう。前回と同じやり方では、この世界は落とせない。

「次の戦いまで一週間かあ」

邪神の襲撃は今のところコントロールできる。

世界結界を突破しようとする邪神の力を感知し、それが突破される前に、こちらの都合のいいタイミング――即ち軍備を整えたところで“召喚”して迎え撃つからだ。

ハンターズ・ソサエティは次の戦いを予告した。確実に訪れる戦いを。

オペレーション・ブラッドアウトの第二戦が始まろうとしていた。

●

クリュティエ

バニティー

イグノラビムス

サルヴァトーレ・ネロの通路で、クリュティエはひとりの少女を見かけた。

気配から察するに間違いなく歪虚だが、外見に凶悪さは感じられないし、なんなら武装すらしていない。

少女の名をバニティーという。

クリュティエとは以前から――つまり誕生した時から――の知り合いであった。

「クリュティエ! ふ・ふ・ふ……来ちゃった♪」

「歓迎はするが……イグノラビムスと話していたのか?」

視線の先にはもう一人、毛むくじゃらの歪虚が佇んでいる。

イグノラビムスは大人しくバニティーと向き合っていた。暴れる様子はないが、喋る気配もない。

「うん。久しぶりに会えたお友達だから、最近変わった事がないか聞いていたの」

「イグノラビムス……我には返事もくれないのに……」

「この子けっこうシャイだからじゃない? それか、君とは境遇が似てるからかもね」

ふいっと顔を逸らしたイグノラビムスは、のそのそと歩き去っていった。

「彼からだいたい聞いたけど、次が正念場なんだって?」

「イグノラビムスは作戦も理解していたのか」

「彼、ものすご?く頭いいのよ? ただ、頭よすぎるからって頼られるのも嫌なのよ。その結果死んじゃった英雄なわけだし」

「良い話を聞いたな」

バニティーは小さく息を吐き、クリュティエと向き合う。

「次の戦い、私も見物させてもらうね」

「お父様の指示か?」

「あの人は相変わらず毒電波と戦ってるからこっちに興味な?し。だから私は戦いには参加しない。ただ見ているだけだよ」

「見てどうするのだ」

「この世界が最後のピースなのかどうか、確かめるの」

その場でくるりとターンし、バニティーは窓に張り付くようにして星空を見つめる。

「ファナティックブラッドはまだ不完全だわ。その満たされない部分をクリムゾンウェストが埋めてくれるのかもしれないし、そうじゃないかもしれない。どっちなのかわからないから」

「そうか」

腕を組み、クリュティエも窓の向こうを見やる。

漆黒の闇の中、無数の星々が煌めいていた。

「お父様ってアホだよね。こんなにたっくさんあるすべての光をひとつも余すところなく救いたいなんて、そんなの呆れちゃう。ひとつの命で無限の世界をどうにかしたいって、計算がデタラメだもの」

「そうだな」

「でも、子供みたいな夢を本気で追いかけすぎておかしくなっちゃってるところは……好きよ」

にっこりと笑い、バニティーは大きすぎる帽子を目深に被る。

少女を構成する部品の中で、その帽子だけが蛇足のように違和感を放っていた。

「マクスウェルには会って行かないのか?」

「うん。お兄ちゃんは私のことなんかわかんないだろうし……ね。それじゃ、一足お先に行ってるね?」

コツコツと、戦艦の廊下を少女の踵が何度か叩き、耳で音を追うまでもなく、その痕跡は消え去っていた。

「次で最後にしたいものだな」

クリュティエは別に、クリムゾンウェストを完膚なきまでに叩きのめしたいわけではなかった。

向こうが武器を捨ててくれるならそれでいい。でも彼らは力の差を思い知らせない限り何度でも立ち上がってしまうだろう。

暗澹とした気分だ。暴力は好かない。だが、この手段でしか意志を通せない。

「もう……立ち上がらないでくれ」

疲れたように呟く言葉は、広すぎる船内の静寂に呑まれて消えた。

(文責:フロンティアワークス)

南雲雪子

大精霊リアルブルー

南雲雪子の号令と共に、転移直後の歪虚へ四方八方から砲弾と魔法が降り注いだ。

オペレーション・ブラッドアウトの基本的な作戦は前回と変わらない。

歪虚の軍勢を一か所に召喚し、転移直後、動き出す前に最大火力でまとめて吹き飛ばす。

空に開いたヴォイドゲートからは敵が文字通り雪崩れてくるが、サルヴァトーレ級の砲撃もあって僅か数十秒で数え切れぬ程の敵が消滅した――だが。

「おかしいですね。邪神翼が現れない……?」

邪神翼により世界結界への圧迫を感じ、放置すればどこに出るかわからないからこちらから門を開いている。

本来であれば前回のように、1分も経たずに邪神翼が出現する目算のはずだ。

「これ以上門を開き続ける意味はありませんね。一度ゲートを閉じ、出現した敵を叩く作戦に切り替えます。リアルブルー、出来ますか?」

『そう思ってさっきからやってるんだけど……! まずい、ゲートが閉じない! 感覚的な話で申し訳ないけど、何か詰まってる感じだ!』

サルヴァトーレ・ブルの艦橋にマスティマからの通信が響く。

「確かにヴォイドゲートから感知されているマテリアルエネルギーは、前回のベルゼブルと比較しても二倍以上の規模があります……これが原因では?」

オペレーターの声に雪子は逡巡する。

「リアルブルー、とにかくここは一度ゲートを閉じることに専念して――」

「……待ってください! 強力な転移現象を確認! 邪神翼です!」

邪神翼が現れる瞬間に、大精霊リアルブルーは空中で交戦しながら立ち会うことになった。

目に見えて世界を引き裂く空の亀裂から、暗い光が溢れだす。

そして飛び出してきたのはソードオブジェクト――文字通り剣の形状を取った邪神の翼であった。

飛来する巨大な影をマスティマで受け止めようとするも、負のマテリアルを噴射して突き進む剣を抑えきれない。

「こいつ……っ!! 雪子、地上部隊を下がらせてくれっ!! 僕でも止められない!」

そう口にしたものの、撤退が間に合わないことなど百も承知。

故にリアルブルーは咄嗟にマスティマの翼、ブレイズウウィングによる一斉攻撃と共に、刀身を蹴り飛ばして射角をずらした。

「ダメだ! 逃げろ! 逃げてくれっ!!」

流星は地上部隊の中心には墜落しなかったが――。

「おいおい……落ちてくるぞ!? 他の歪虚はお構いなしか!?」

「逃げろ! 巻き込まれる!」

「いやっ、逃げるってどこに――」

大質量の物体が空気の壁を突き破り、びりびりと激しく大気をかき乱す。

剣は地上に突き刺さり、その衝撃は炎となって爆ぜた。

「ソードオブジェクト墜落! 本隊に被害はありませんが、防衛陣地に直撃しました! 部隊との連絡、途絶!」

「……残念ですが、あれでは救援は無意味です。それよりも包囲を強めてください」

「邪神翼、“天型”への形態変化を確認……したのですが、艦長っ! 敵は二体です! 二体の邪神翼が、融合しています!」

燃え盛る爆心地に刺さった翼はちょうどその真ん中で二つに別れ、そして姿形を変貌させる。

ほぼ同一の外見の、左右対称の歪虚――。

「世界結界を突破するために、ひとつになっていたわけですか」

残りの邪神翼は確かにあと二体。だからそのどちらかが来ると備えていた。

二体同時に転移するというのは、反応を同一にしなければ不可能なはずだった。

文字通り、“一つにならなければ抜けられない”。だから、そのようにしたのだろう。

「そこまで頭が回る……いえ、敵側にも司令官がいるのですね」

二体の邪神翼は共に戦うのではなく、それぞれ別方向に向かって移動を開始する。

「まずいですね……敵はグラウンド・ゼロの突破を目的としています! ここで仕留めなければ、邪神翼はゲートとしての能力を使用して、邪神本体を呼び寄せます! 絶対に二体ともここで倒さなければ……!」

「しかし、戦力を分散させることになります! それに邪神翼以外の通常戦力の数も前回の二倍近くあります!」

「わかっています。邪神翼以外の敵はある程度無視して構いません。全滅を避ける為、防衛戦力はセントラルまで撤退、代わりに自動兵器を前面に。これで少し時間が稼げるはずです。逃走する二体の邪神翼は、精鋭部隊による追撃を」

オペレーターたちの顔色が悪い。雪子の指示を理解しているからだ。

ダニエル・ラーゲンベック

クリュティエ

マクスウェル

セントラルに行っても圧倒的戦力差にさらされるし、邪神翼と戦うにはそもそも突破が必要で、敵軍の中で孤立した状態のまま邪神翼と戦うということ。

ほとんど――死んでこいと言っているようなものだ。

「何人失ったとしても……邪神翼をここで抑えなければ敵の増援が今度は人の暮らしている土地に流れ込みます。邪神翼の撃破は絶対目標です」

『話は理解してる。邪神翼の追撃はサルヴァトーレ級二機でやりゃいいんだろ』

ダニエル・ラーゲンベック(kz0024)は通信を入れつつ、既にロッソを追撃に向けていた。

「前回は鮮やかなものだったが、こうなれば脆い」

遅れて悠々と転移したサルヴァトーレ・ネロの甲板に立ち、クリュティエは目を細める。

「いかに優れた作戦も、圧倒的物量の前では無意味だ。何も考えずただ戦力を叩きつける……それが我々にとって最高の戦略なのだからな」

『連中、前回通り邪神翼を討つつもりだぞ。精鋭はあっちに向かっている……オレたちも向かうか?』

マクスウェルの問いにクリュティエは首を横に振る。

「その必要はない。我々はこのまま、精鋭以外の戦力をすべて叩き潰す」

邪神翼をどうにかできる戦力は限られている。

クリムゾンウェストの防衛戦力でも特記して優れた者たちを片っ端からぶつける以外、方法がない。

「だが……いかに彼らが強かろうと、補給線も援軍もなければ孤立する。帰る場所がなければ、もう二度と立ち上がれなくなる」

『邪神翼を落とされてもか?』

「邪神翼を失ったとしても、彼らの戦意を削ぐ方が優先だ。お前たちは孤立した敵軍をすべて撃破してくれ」

『雑魚の相手は不服だが……いいだろう、引き受けた』

テセウスの能力で黙示騎士は戦場のあちこちに散った。

実際問題、黙示騎士を止められるのはハンターの精鋭だけ。だが、その精鋭は不在――間違いなく甚大な被害が出る。

(それでも引き返せまい? 邪神翼を倒せねば、もっと多くの人間が死ぬのだから)

今目の前で死んでいく人間の数よりも、これから死ぬことになる人間の数が多くなる時――お前たちは“選択”すらできない。

ただ機械的に簡単な足し算引き算をして、その数字として命を弾くしかないのだ。

そんな苦しみを味わわせたくはなかったが――。

(我も同じだ。我もより多くを救うために、今目の前の犠牲に目を瞑ろう。これが、我の覚悟だ)

上空に転移し、そして落下したイグノラビムスはオート・パラディンの頭部を爪で貫いた。

イグノラビムス

何故だ?

何故人は、そうまでして生き延びようとする?

人類は簡単に世界の摂理を破壊する。より良い未来を目指していると言えば聞こえはいいが、人は必ずそれ以外の何かを蔑ろにする。

あの時もそうだった。ヒトは神の――大精霊の存在を理解しようともせず、自分たちを抹殺した。

怒り。怒り。怒り。

怒りがイグノラビムスの身体を内側から蝕んでいく。

憎悪の炎はその体毛を黒く染め上げ、憤怒の念は咆哮となって劈いた。

(もういい。そうまでして生き残るべきではない。ヒトは既に行き詰った。結論から目をそらしてはならない。過去から逃げてはならない。希望に縋ってはならない)

燃え盛る炎は、分かたれるのではなく。

膨らみ爆ぜてうねるように、大きくなっていく。

四つ足の、掛け値なしの獣。イグノラビムスは闇を纏って地を蹴った。

(人類は存続してはならない。これは――“世界の願い”だ)

我は救世主にあらず。我は獣なり。

憎悪より来たりて、報復する者なり。

神の敵を喰らいて吼える、黙示録の獣なり。

我こそは、真なる星の守護者なり――!

物量作戦の前に劣勢に追いやられる連合軍。

しかし、何も受け身のまま黙って流れの転換期を待っている訳ではない。

森山恭子

ジェイミー・ドリスキル

「見つけたザマスね!」

ラズモネ・シャングリラのブリッジにオペレーターの報告。

艦長の森山恭子(kz0216)にも気合いが入る。

各地で歪虚と黙示騎士へ対抗する裏で、対異世界支援部隊『スワローテイル』旗艦のラズモネ・シャングリラはサルヴァトーレ・ロッソへの攻撃命令が下っていた。

「各地からの状況報告は?」

「既に各地で黙示騎士が目撃されています。敵の指揮官級が出払っていると思われます」

サルヴァトーレ・ネロを根城としている黙示騎士達が他の戦場へ転移しているとなれば、眼前のサルヴァトーレ・ネロに障害となる敵はいない――この絶好の機会を逃す手はない。

「主砲発射用意ザマス。目標、サルヴァトーレ・ネロ。先手を打ってこっちから攻撃を仕掛けるザマス!」

恭子の指示で砲撃手がサルヴァトーレ・ネロへ照準を合わせる。

砲身がサルヴァトーレ・ネロへと向けられる。

「艦長、主砲発射準備完了です」

「撃つザマス!」

大きな発射音が響き、主砲のビームがサルヴァトーレ・ネロへと放たれる。

だが、サルヴァトーレ・ネロへ到達する寸前でビームはバリアへ阻まれてしまう。

「……なっ!」

「やっぱりな。敵が何もしねぇ訳ねぇよな。万全の備えって奴かよ」

ラズモネ・シャングリラの甲板で戦車型CAM『ヨルズ』に乗るジェイミー・ドリスキル中尉(kz0231)は吐き捨てるように言い放つ。

黙示騎士不在であっても、簡単に落とせる相手ではない。

更にラズモネ・シャングリラへ不幸が訪れる――。

ブラッドリー

「友軍……じゃないザマスね」

もし連合軍の機体であれば事前に通信を入れるはずだ。

だが、その様子はまったくない。

だとすれば、それは高確率で敵側の戦力という事になる。

「機体確認……白いマスティマです」

「ぬわぁーーんってこったザマス! ここでエンジェルダストザマスか!?」

エンジェルダスト。

白いマスティマタイプの機体であり、今まで二回ハンターと交戦している。

そして、そこに搭乗するのは歪虚ブラッドリー(kz0252)である。

「弁えなさい。神の御前でそのような蛮行。神の御遣い達の家、破壊させる訳にはいきません」

「……くっ。声はイケメンザマスのに」

「バアさん、奴は俺が押さえる。サルヴァトーレ・ネロへの攻撃を継続するようハンターへ指示を出すんだ。おそらく敵はこれから反撃に出るぞ」

通信へ割り込む山岳猟団の八重樫 敦。

先日、エンジェルダストから大きな傷を負わされたばかりなのだが……。

「分かったザマス。でも、体は大丈夫ザマスか?」

「やるしかないだろう。……八重樫、出るぞ」

カタパルトから射出される八重樫のR7エクスシア。

その様子を窺いながら、エンジェルダストはラズモネ・シャングリラをあざ笑う。

「抗う事を選びますか。よろしい。では、新しい道を選び取るよう導きましょう。あなた方は示された道をただ進めばいい。それが……楽園へと続く道……ですから」

ブラッドリーの声にノイズが入り始める。

エンジェルダストの通信妨害が、ハンター達を孤立させていく。

ラズモネ・シャングリラとサルヴァトーレ・ネロ。

艦隊戦が、間もなく始まろうとしていた。

(文責:フロンティアワークス)

ラキ

篠原 神薙

ヴィルヘルミナ・ウランゲル

「ヴォイドゲートが閉じてもまだ敵が残留してるんだ! とにかく負傷者を連れてセントラルまで撤退しよう!」

ラキ(kz0002)と篠原 神薙(kz0001)は未だグラウンド・ゼロの戦場にいた。

遠くで邪神翼が撃破されたらしいことはなんとなくわかったが、戦闘は終わる気配もない。

クリムゾンウェスト連合軍は、大量の敵戦力と黙示騎士により完全に分断され、右も左もわからぬ混戦状態にあった。

「このシェオル型ってやつ、一匹でも強いのにこんなにウジャウジャいるんじゃキリないよ!」

「いやほんと、闇光作戦を思い出すな……!」

遮二無二突進するシェオル型を神薙は無数の剣を操作して切りつけるが、怯む気配すらない。

自分の命を惜しまずに敵の抹殺を優先する――そんな歪虚が大量に押し寄せてきたら、被害が広がって当然だろう。

「少年、こっちだ!」

大剣で歪虚を両断しながらヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)が叫ぶ。

帝国軍の部隊が残存戦力の救援に来たのだ。

「ヴィルヘルミナさん、まだ戦場にいたんですか!?」

「うむ。いやあ、兵を残して将が退くのはどうしても好かなくてな」

「前に一回それで皆さんにご迷惑をおかけしてませんでしたっけ?」

ラキのつっこみを聞き流しながら、ヴィルヘルミナは地べたに倒れた負傷者を担ぎ上げる。

「部隊の連携も指揮系統もあったものではないな。物量もあるが、意識してこちらの集団性を潰しに来ている……嫌な敵と当たったな」

「どれくらいやられたんでしょうか」

「今その話はしない方がいい。セントラルまで走る気力が失われる」

ヴィルヘルミナの返答に思わず神薙の表情がこわばる。

わかっていた。口に出すのも憚られるほどの壊滅的打撃だと。

「とにかく走ることだけ考えるんだ。走って走って生き残れ。今はそれで充分だよ」

●

南雲雪子

大精霊リアルブルー

ベアトリクス・アルキミア

まだ活動可能なハンターの精鋭らと共にグラウンド・ゼロのあちこちに降り立ち、友軍を救出していった。

セントラルはなんとか守り抜かれたが戦闘はいつまでも終わらず、孤立してしまった部隊の安否は不明なまま。

全軍の被害状況がおおよそ明らかになったのは、邪神翼撃破から三日が経過してからだった。

「辛勝、ですね」

南雲雪子が呟く。

今だ救出や戦闘が続いているが、サルヴァトーレ級の全力運用には補給も必要となる。

前線に出ているサルヴァトーレ・ロッソに役割を託し、臨時の病院として停泊したサルヴァトーレ・ブルの会議室は、重苦しい空気に包まれていた。

「邪神翼は撃破。セントラルも残っていますから、持ち堪える事はできるでしょう。しかし、友軍戦力をあまりにも失い過ぎました」

「……すまない雪子。僕がもっとちゃんとしていれば……」

「大精霊くんはちゃんとやってくれましたよ。私の作戦が甘かったのです」

大精霊リアルブルーを載せたマスティマも連戦に次ぐ連戦で修理が必要だ。

「ハンターもあの状況で良く邪神翼を倒してくれたわぁ。安全に人が暮らす領域が破壊されるより、死傷者は圧倒的に少なかったはずよ」

ベアトリクス・アルキミア(kz0261)はそう評価する。

実際それはその通りで、この戦いは必要なものだったし、やれるだけの事は皆やったのだ。

それでも、結果としてクリムゾンウェスト連合軍は大打撃を受けた。それが現実だ。

「戦場に絶対はありませんし、そもそもが負け戦……それは分かっていますが、やるせないですね。随分な人数を見殺しにする命令を出してしまいました」

「こっちもせっかく集めた自動兵器、ボッコボコにされちゃったわねぇ……」

これからどうしようか――そんな、何とも言えない空気に満ちていた。

「邪神翼というショートカットを失った以上、邪神本体は自力で地球凍結結界を解除できるまで動けないはず。時間は稼げたわ」

「あとは、稼いだ時間を何に使うかだ。考え続けよう、最後まで……僕らに出来ることは何かを」

●

ミリア・クロスフィールド

ナディア・ドラゴネッティ

転移門を経由して負傷者が運び込まれたり、救援が送り込まれたり、ひっきりなしに人が出入りしている。

最前線に送り込むにはまだ危険だと出撃を禁じられていたリアルブルーからの転移者たちも、今や必要な人手だった。

ミリア・クロスフィールド(kz0012)は、最早一人の努力ではどうにもならない量の仕事に見切りをつけ、作った時間でナディア・ドラゴネッティ(kz0207)の傍らに腰かける。

「総長……ごめんなさい。また戦いの中で、たくさんのハンターさんが命を落とすことになりました」

魔導機械に繋がれ、ナディアは安らかに眠り続けている。

その手を両手で握り締め、ミリアはきつく目を閉じた。

「こんな時、総長だったら皆さんにどんな言葉をかけるんだろうって、考えるんです。諦めるなって前向きな言葉をかけるのかな……。それとも、もうゆっくり休んでいいから、残された時間を大切な人と使ってほしい……なんて言うのかな……」

自分は――ナディアのようにはなれない。

覚悟も強さも足りない。決断できない。その責任を背負えない。

もうずっと、ここから逃げ出してしまいたいという気持ちでいっぱいで、それ以外何も考えられなかった。

「総長……起きてください。これからどうしたらいいのか……決めてください」

どんな道を選んでも、きっと犠牲は避けられない。

次はもっと人が死ぬ。今度はグラウンド・ゼロでは終わらない。このクリムゾンウェストが、壊されてしまう。

「助けて……! 助けてください、ナディア……! 私じゃ……私じゃ、ダメなんです……!」

●

クリュティエ

イグノラビムス

バニティー

弱くて、無責任で、愚かで、成長もしない。

全体が悪だからこそ、類まれに生まれる善がまばゆく輝くのだ。

悪、悪、悪――どれもこれも悪。あれもこれも間違い。

“間違いを否定しているのだから、自分は正しいに違いない”。

全身を返り血で真っ赤に染めながら、クリュティエは考えていた。

見渡す限りが屍、屍、屍――。

誰が見たってわかる。これが地獄だ。

「なぜだ」

何度目かの呟き。

「なぜ、立ち向かう。なぜ……どうして……」

最後に斬ったハンターは、庇いたてた仲間の死体に折り重なるよう倒れている。

身体が重い。剣を持っていられない。不愉快で吐き気がする。

剣を零し、頬面を外す。息苦しくてどうにかなりそうだった。

『お前が心を痛める必要などない。すべては血の宿業による導きなのだから』

いつの間にか傍らに漆黒の炎に覆われた狼――黙示騎士イグノラビムスの姿があった。

「そしてその背中に立つバニティーちゃんなのであった。どう? 作戦は順調?」

バニティーは愛くるしい笑みを浮かべ、しゅたっ! と口で言いながら地面に降り立つ。

「ああ……極めて順調だ。何も――問題は――ない」

「それにしては顔色がすごく悪いわ。何かとっても許せないものを見たみたい」

ついさっきイグノラビムスが喋ったような気がしたのだが、もう狼は何かを言う気配もなかった。

振り返り、クリュティエは頬についた血を掌で拭う。

「……これで条件は揃った。彼らもきっとわかってくれる。無益な戦争はやめて、話し合う時だ」

「その話し合い、私も同行させて。“お父様”についても説明しなきゃだし、この世界の意向をちゃんと聞いておきたいから」

「好きにするといい」

力なく返答しつつ、クリュティエはその場に座り込む。

膝を抱えながら暗澹とした空を見上げ、深く息を吐いた。

「今回殺した分は……“間に合う”だろうか」

「どうかな? この世界の人がすぐに諦めてくれたら、ワンチャンいけるかもって感じ?」

「そうか。ダメだったら、お父様にお願いしよう。バニティーも一緒に頼んでくれないか? この人たちも、救ってあげてくださいって」

捨てられた子犬みたいな目だと、そう思った。

実際、この仇花の騎士は生まれたての赤ん坊のようなものだ。記録から再現されただけで、存在してから一年未満。

命の成り立ちなんて何一つわかっちゃいない、ただの子供じゃないか。

「いいよ。私も一緒にお願いしてあげる。だから、早く帰ってお休みしようね」

背丈が大きな少女の頭を撫で、バニティーは笑う。

(私達は、狂っている)

ファナティックブラッドは、とうに壊れたシステムだ。

(今更救われたいだなんてムシのいいことは考えない。でも――この物語にだって、きっと何かの意味があったのだと、そう思いたい)

さあ、答え合わせの時だ。

那由多の星にも、万能の神にも出せなかった結論を。

最後のピースを求めて、全ての真実を明らかにしよう。

「お父様を――救ってあげるために」

(文責:フロンティアワークス)

終わりは常に唐突で、万人にとって納得のいく形であるとは限らない。

どんなに理不尽でも、どんなに馬鹿馬鹿しくても、どんなに中途半端でも……。

物語はそこに誕生した瞬間に、絶対的な終わりを約束されている。

これは摂理だ。しかしだからこそ矛盾する。

物語とは、幸福のためにあるのではなかったか?

誰かを救い、誰かを慰め、誰かに居場所を与えるためにそこにあったはずだ。

ならば問おう。なぜ、物語は――世界は終わる?

――有限だからだ。

「彼は遠い遠い昔、皆が忘れてしまうくらいの大昔に、世界の終わりに立ち向かった」

星(セカイ)には寿命がある。

ヒトの都合などお構いなしに、マテリアルはやがて尽き、朽ち果てる。

そしてヒトには悍ましい運命がある。必ず、種そのものを自らの手で滅ぼすという自滅願望だ。

彼はそれを、「血の宿業」と名付けた。

世界の終わりまで人類が存続することは極めて稀である。なぜなら人は星を殺すという手段を以て自殺を果たすことが殆どだからだ。

星の終わりとヒトの滅亡は、極めて近しい。

「でも、その世界では人類が星の寿命まで生き残ったの。血の宿業について研究して、自殺因子になりかねない人類を徹底的に排除したから。結果として善良な種だけが残って、星と寿命を共にできた。でも彼は、そんな終わりをどうしても認められなかった」

一生懸命に頑張って。それでもどうにもならないことだってある。

でも、やってみなくちゃわからないから。

諦めずに、最期の最期まで、足掻いて足掻いて……そうやって生き抜くことこそヒトの美しさだというのなら。

最後の一人になったとしても諦めず、夢を手放さずにいよう。それが彼の願いだった。

ひとつだけおかしなことがあったとするなら、奇跡が起きてしまったことで。

彼が実際に、“世界”を永遠に“保存”するシステムを生み出してしまったことだろう。

「彼は星の中心核――大精霊の力を、この世界でいうところの神霊樹に封じて、その内側にもう一つの世界を作ったの。あなたたちも知ってるでしょう? 神霊樹の中には、過去の世界が再現されているって」

想い出の世界にはただ一つだけ足りないものがあった。それが“未来”である。

過去の記録はリプレイごとに僅かな違いはあれども、大筋においては必ず同じ結末に帰結する。

シミュレーターでは、記録にない未来は再現できないからだ。

「だから、彼は壮大な事業に着手したの。永遠の世界に未来を創るためには、沢山の可能性を、そのデータを蓄積するしかない。たくさんの未来を記録すれば、そこからやがて未来が生まれるかもしれないと考えたのね」

男は心なき大精霊と記録装置たる世界樹を中心としたそのシステムを、ファナティックブラッドと名付けた。

大精霊と契約した彼は、特殊な能力さえなくとも永遠に等しい寿命を手に入れ守護者となった。

そして彼らの旅が始まった。この宇宙のすべてを救うために。

「彼は“終わりかけの世界”を巡り、そこに暮らす人々の思い出を集め始めた」

滅びるしかなかった世界に突如として現れた、デウス・エクス・マキナ。

ファナティックブラッドは、間違いなく世界を救い始めた。

終わるしかなかった世界に、現状維持とはいえ可能性を与えたのだ。

異世界を巡りながら救済を続ける箱舟として、ファナティックブラッドは何千何万という時を過ごした。

「でも、必然かな。彼はやっぱり“限界”に直面する」

無限に等しい容量を持つと思われた大精霊という記録装置が、どんどん圧迫されていったのだ。

いくら男が天才でも、予見は難しかった。

なにせ大精霊は惑星の始まりから終わりまでを記録して余りある膨大な力を持っていたのだし、記録装置として大精霊を運用するなど誰も試したことがない。トラブルはやむを得なかった。

男は当然、諦めなかった。ここまで来て諦めるなど、そんな選択肢はあり得ない。

「そうだ! 異世界の記録を最初から最後まで全部観測して保存するから容量が足りなくなるんだ。未来に繋がりそうな、重要なポイントだけピックアップすればいいじゃないか!」

そうやってファナティックブラッドは「価値ある記録」のみを残し、それ以外は削除するようになっていった。

それでも宇宙はあまりにも広く、救済を続ければ続ける程、どんどん不足が出てくる。

記録した世界を保持し続けるためにはマテリアルが必要だ。もっともっとたくさんのマテリアルを得なければならない。

「そうだ! どうせ保存した後は勝手に消滅してしまうのだから、消えかけの世界を砕いて、そこでマテリアルを補給して次の世界に向かえばいいんだ!」

異世界に暮らす人々の思い出を搭載して、カラッポになった星は砕いてしまえ。

どうせもう搾りカスだ。世界一つを砕いていくつもの世界が救われるのであれば、これは単純な算数。

ひとつを犠牲にして膨大な数を救済できるのであれば、そんなものは考えるまでもない極めて簡単な問題ではないか。

実際、救われる人々はそれを望んだ。

“自分たちが救われるのであれば、終わりかけの世界など構うものか”と。

「それでもどんどん容量は不足して、エネルギーも足りなくなった。救済事業の継続にはどうしてもエネルギーが必要で、救いたい全部を補えない。だから彼は考えたの」

そうだ。そもそも存在の持続が容易なものに置き換えてしまえばいい。

僅かなマテリアルで永遠に近い時を生きられる存在を、自分たちは知っているじゃないか。

「彼は天才で、人間の闇――血の宿業について研究しつくしていたから、それができてしまった」

できなければ、そこまでだったかもしれない。

なのに、諦めないで挑戦して、努力し続けた結果、出来てしまった――。

「たぶんあらゆる世界で初めて、大精霊がそのまま歪虚に堕ちた――邪神が生まれた瞬間だった」

ファナティックブラッド

そしてファナティックブラッドは「世界を渡り」「世界を壊し」「生き残った命を喰らい」「侵略の糧として次の世界へと渡る」神となった。

「歪虚になって存在の維持がものすごくローコストになったのに、それでも容量は足りなかった。だから保存すべき“その世界にとって最も重要な記録”とは何かも吟味しなければならなかった」

それはさして悩む事もなく決まった。

未来に続く可能性があった瞬間。その世界が最も強く命を輝かせた瞬間。

そんなものはただ一つ。“その世界が滅亡する瞬間”に決まっている。

「ファナティックブラッドは世界の終わり……痛みの記憶しか観ない神様になっていった。だから再現された世界は終わりに嘆く瞬間そのもので、それが永遠に続くの。あの宇宙の中では、人々は何度も何度も繰り返し終わりの瞬間を、その絶望と恐怖と痛みを味わい続けるの。何度も、何度も、何度も……」

おかしな話だろう?

最初は間違いなく、正しい願いだったはずだ。

終わりたくない。もっと続けたい。別れは嫌だ。

最期に怯える世界を救ってあげたい。仲間として一緒に旅を続けたい。

「なのに、いつの間にか無間地獄が出来ちゃったんだね」

男はようやく、自分の間違いに気付いた。

すべてを救おうとした結果、取り返しのつかない罪を生み出してしまったと。

そんなつもりじゃなかった。皆に喜んで欲しかった。

なのに聞こえるのは悲鳴と絶叫。ファナティックブラッドはそれだけで埋め尽くされた。

もっと早く諦めていれば。運命に屈服していれば。

何も願わなければ。夢なんて見なければ。

「自分なんて、いなければよかったのに」

男はようやく真実に辿り着いた。そして、自ら命を断った。

ファナティックブラッドは、男の命令を聞くことでしか動けない機械だ。

自分が死ねばファナティックブラッドは止まる。そう考えた。

だがそれならば、ファナティックブラッドに――みんなの夢に、託された願いに、“終われ”と命じるべきだったのに。

自分が楽になりたい、救われたいがために、死を選んでしまったのが更なる間違いだった。

「ファナティックブラッドにとって、男の能力と存在を再現するのなんて簡単だった。だってそういう神様だから。男は自殺しても甦らされてしまった。今度は簡単に死なないように、より強力な歪虚として――」

そこでようやく男は知った。

諦めを知らず。絶望を知らず。

優しさと愛情と、純粋なる願いだけ。

光を信じて前に進み続けた男が、那由多の時の果てに辿り着いた、唯一無二の結論。

「ああ――“私に世界は救えない。私は、失敗したんだ”」

バニティー

大精霊リアルブルー

クリュティエ

グラウンド・ゼロに停泊したサルヴァトーレ・ブルの会議室で、バニティーと呼ばれた少女が長い語りを終えた。

サタンとルシファーとの闘いが一段落した後、和平交渉を行いたいと、このバニティーとクリュティエが人類側の陣地にやってきた。

人類側はこれを真正面から突っぱねられるほどの余力はなく。話だけでも聞いてみようと、この席が設けられた。

「すっごく長い話になっちゃってごめんなさい。最後まで聞いてくれてありがとうね」

バニティーが笑顔でお礼を言っても、場は沈黙を守っている。

何を言えばいいのかわからない。そんな雰囲気だ。

「話はだいたいわかった。その上で、そんな悪魔的な存在に対して一体どんな和平が可能なのかな」

大精霊リアルブルーが怖じることなく問うと、黙っていたクリュティエが口を開く。

「先ほども説明した通り、ファナティックブラッドは世界の終わりを観測し、記録するシステムだ。記録できる期間は短い。早く諦めてくれれば、それだけ“平和な時間”を長く観測し、再現できる。今ならまだ多くの命が想い出の中で救われるんだ」

「それが君の言うところの救済か」

「無論、お前たちにとって最善ではない事は分かっている。だが、ファナティックブラッドは全ての世界を救うために止まれないのだ。今はまだ未来に辿り着けていないが、もっと多くの可能性を取り込み続ければ……この世界には特に、未来を生み出すうえで必要な――」

「そんなもの、この世界にとっては関係ないだろう。君たちが止まれないのはわかった。だからといって過去の失敗を認めたくないから、いつまでも罪を重ねるつもりなのか?」

リアルブルーは立ち上がり、身を乗り出すようにしてクリュティエを睨む。

「闇と絶望しかない世界に、一体どんな未来が描ける!? 君たちはとうに進むべき道を間違えた!」

「だったら……諦めればいいのか? お前は……お前たちはみんなの願いを知らないからそんなことが言えるんだ――!」

それが、想い出の中の幻だったとしても。

ちゃんと生きている。あの子供たちの笑顔も、最期まで運命に抗おうと戦った者たちの勇姿も。

間違いなく――宇宙のどこかにあった本物なのだ。

諦めたら消えてしまう。何もかも全部結論が出てしまう。

無意味に――なってしまう。

「ただ……未来に辿り着けないだけなんだ。それがそんなに悪いのか? 今が続くだけじゃ、ダメなのか!? 今も! 彼らは確かにあそこにいる! 数えきれないほどの命が……文明が……世界がっ!! その全部を“失敗でした”と投げ捨てる権利が私達にあると思うのか!?」

肩で息をしたのは、呼吸を乱したからではない。

「彼らはただ……諦めたくないだけなんだ」

恐ろしい想像をした。この世界ひとつとは比べ物にならない膨大な数の“想い出”が、たったひとつの小さな世界のためだけに、すべて消えてしまう恐怖を。

「私には……できない……。あの子たちを消してしまう事なんて……思い出を否定することなんて、できない……。守るんだ……私が、皆を……守るんだ」

失敗したなんてわかってる。間違ったことだなんて、そんなの知っている。

それでも、そこにある命は間違いだなんて思いたくない。

「これまでの全部が否定されるべき罪だったとしても……いったい誰にそれを裁く権利がある? お前にはあるのか、大精霊。何も救わぬお前に」

リアルブルーはじっとクリュティエを睨む。そして強く歯噛みし、テーブルに拳を叩きつけた。

「くそっ! なんなんだよ、お前は……! 悪党なら悪党らしい顔をしてろよ! “守る”なんて言うな! ふざけるなっ! 許されるわけないだろう、お前たちがっ!! これまで一体どれだけの世界をそうやって地獄に突き落とした!? さっさと諦めれば――!」

『――なぜ諦める? やってみなければわからんじゃろうが』

少年の脳裏に言葉がよぎる。

『博打だろうがなんだろうが、全員助かる可能性があるのなら、その低い可能性に賭ける』

あの日、世界が終わるかどうかという空の上で、ナディアが言ってくれた言葉。

それに胸打たれたからこそ諦めを超えてここにいる自分は、果たして邪神を非難できる立場にあるのか。

潔くあの日あの場所で地球が終わっていれば、自分の世界に苦しみを強いることもなかった。

エゴで未来を求めたのは、自分も同じじゃないか――!

「まあ、お互いの主張は分かるけど、とりあえず落ち着こうよ。ただ否定するだけなら、全面戦争以外の着地点はないんだから。そうなれば不利なのは君たちの方だよね?」

落ち着いた様子で笑いかけ、ついでに隣のクリュティエに着席を促し、バニティーは一同を見渡す。

ベアトリクス・アルキミア

「じゃあ?、あなたは何の為にここにきたのかしら?」

ベアトリクス・アルキミア(kz0261)の問いに、クリュティエは親しみを込めて笑う。

「まず、真実を伝えに。お互いを傷つけずに済む方法があるのなら、それを探しに。何を今更って思われるだろうけど、裏表ない今の気持ちだよ」

「そう……。それにしたってこの事実、全世界に公表するには重すぎるわねぇ……」

「そうだね。事実上これは――この世界と、それ以外全部の世界の争いってことになるんだから」

「その口ぶりだと、このクリムゾンウェスト以外の世界って……」

「――うん。この宇宙はほとんどスッカラカンだよ。ぜーんぶ、ファナティックブラッドが食べちゃった」

可能性を考えなかったわけではない。

だが、最早この宇宙のどこにも逃げ場がないという事実。そして……。

「そう……。そこまでしても、ファナティックブラッドは未来に辿り着けなかったのね」

「だからこの世界がきっと最後のピース。でも、それを喰らって尚、ファナティックブラッドはどこにも辿り着けないかもしれない。やってみなければ、わからないから」

故に、なるべくローリスクでこの世界を喰らいたいのだ。

そして「未来」を信じている者にとって、この世界を喰らうことは救済でもある。

最後のピースがはまって、無限世界に未来が生まれれば、クリムゾンウェストの人々も正しく永遠の命を手に入れられる。

「うわぁ……すっごく複雑ね????!」

「だよね……。簡単に決められることじゃないから、時間をあげるね。ハンターズ・ソサエティだけじゃなくて、人類全体の話し合いも必要だろうし……あるいは誰にも話さずに、あなたたちだけで留めるというのならそれも否定はしない。何にせよ、後悔のないように考えてね」

語りながらバニティーは席を立ち、不安げなクリュティエの手を取って歩き出す。

「それじゃあ、また会いましょう。この世界の皆々様に――良き終末がありますように」

少女の姿はふわりと虚空に消えた。転移したのだろう。

残された面々はそれぞれ考えに耽るように、長く……とても長く黙り込んでいた。

「話なんか……聞くんじゃなかった」

少年のつぶやきは静寂に吸い込まれ、小さくなってどこかに消えた。

(文責:フロンティアワークス)

ミリア・クロスフィールド

ナディア・ドラゴネッティ

トマーゾ・アルキミア

「んごっふぉ……!? ミ、ミリア……わらわは病み上がりなんじゃぞ。驚かすでないわ……」

ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)が目を覚ましたのは、バニティーの来訪から数日後のことであった。

知らせを受けたミリア・クロスフィールド(kz0012)が病室に駆けつけると、ちょうどトマーゾ・アルキミア(kz0214)が診察を終え、見舞い品のクッキーをナディアが口に放り込んだところであった。

「よかった……この赤ちゃんみたいなくりっくりの目やぷにぷにのほっぺた……総長そのものです!」

「お前そんなふうに思ってたの!?」

まだベッドに座ったままのナディアに跪き、ミリアはその手をぎゅっと握り締める。

「……ごめんなさい、総長。私……総長がいないと何にもできなくて……」

「何やら色々とややこしい話はトマーゾから既に聞いた。わらわのいない間、苦労をかけたのう」

ミリアの頭を優しく撫で、ナディアは八重歯を見せて笑う。

「人間が無力さの何を嘆く。どうせ人間なんぞ一人ではな?んも出来ぬわ。それはわらわとて同じことよ。皆が支えてくれて、なんとかやれておる。感謝こそすれ、誰がおぬしを責められよう」

「総長……うぅぅ……っ」

堪らず泣き出すミリアを「よしよし」と抱きしめながら、ナディアはトマーゾに目を向ける。

「皆でこの件を相談する前に訊いておきたい。トマーゾ、おぬし――ファナティックブラッドの正体に気付いておったな?」

「なぜそう思う?」

「勘じゃ。おぬし、妙に邪神そのものの研究報告は上げてこんかったしの」

トマーゾは腕を組み、神妙な面持ちで頷く。

「確かに、わしは邪神の正体について概ね検討をつけておった……反影作戦の頃にな」

邪神が元々は“邪神”ではなかったということは、その行動の矛盾点を見ればすぐにわかった。

“世界を滅ぼす者”でありながら“世界を保存する者”であるという意味不明さを掘り下げていけば、そういう結論も見えてくる。

あれは、“元々は世界を滅ぼすつもりなどなかったのではないか”――と。

「黙っておったのは、ハンターのためか」

「まあな。実際のところ、だからといって邪神と分かり合うことなどできん。アレは制御不能の暴走するシステム。元に戻すことも救うことも出来ぬのなら、知らぬままに討つべきだと、そう考えたのじゃ」

「そうじゃな……。我らの戦いとは常に、終わってしまった願いを終わらせることにある」

歪虚とはそういうものだ。

元々は美しい願いを持っていたのに、死後それが淀みとなって歪んでしまう。

もう死んでいて、決定的に生命とは相反するものだから、討伐することこそ唯一の救いなのかもしれない。

「誰かの夢を終わらせて、間違いを正す刃。それこそが我が愛しきハンターの本懐よな」

ハンターは別に相手が悪だから倒すわけではない。

中には人の心を持った歪虚もいるが、倒すことが“解放”になるから倒す。

人が正しく生きること、その願いを背負って、闇そのものを祓うのだ。

「……確かにな。で、黙っておったわしはお咎めなしか?」

「おぬしなりにハンターの為を思っての事であったのなら、これ以上は問わぬ。それより今は我らに出来ることを考えよう」

ナディアはミリアの涙を指先で拭い、優しく微笑む。

「この事実を公表するにあたり、まずは相談せねばな。これから我らが辿れる未来について」

●

ナディアの覚醒から更に数日後――。

冒険都市リゼリオのハンターズ・ソサエティ本部にて、クリムゾンウェスト連合軍の作戦会議が行われた。

バニティーから齎された情報を元に相談を重ねた結果、未来への選択肢が浮き彫りとなっていく。

「ハアハア……。よ、よし。だいぶ見えてきたので一度まとめるぞい……」

選択肢は大きく分けて三つ。

まずはこのまま戦い続け、「邪神を討伐する」こと。

「バニティーの話が本当ならば、ファナティックブラッドの構造はクリムゾンウェストの構造とほぼ同一じゃ。要するに封神領域っぽいところがあり、その中に世界全体の核として大精霊がいる。その大精霊を倒してしまえば、邪神という世界は崩壊するじゃろう」

ただし、ファナティックブラッドは数多の世界を取り込み、いわば第二の宇宙として再誕を迎える直前の状態にある。

見た目も巨大だが、中身はそれに輪をかけて広いのだ。その宇宙の中から中心までたどり着き核を討つのは簡単ではない。

当然ながらクリムゾンウェスト側も致命的な被害を受けるだろう。場合によっては共倒れという事もあり得る。

邪神との正面衝突を避けるという意味では、「邪神を封印する」という選択肢もあるだろう。

「無理に戦わず、何らかの手段で封印を施す。まあ、これも簡単ではないのじゃが……」

今現在リアルブルーの力で邪神の動きを封じられているように、邪神を止めることは不可能ではない。

だが、それを長期にわたって行うためには、より強力な――それこそ世界の法則を丸ごと塗り替えるような封印が必要だ。

「わらわの中の大精霊に訊いてみたところ、封印することは恐らく可能だということじゃが、そのためにはこの星が持てる力の全てを封印に注ぎ込む必要があるらしい。やはり、何らかの犠牲と引き換えじゃ」

バニティー

ファナティックブラッド

大精霊リアルブルー

ベアトリクス・アルキミア

大精霊クリムゾンウェスト

バニティーの言う通り、もしもこの世界がファナティックブラッドの宇宙再誕にとって必要なものであるのなら、この世界を取り込むことで未来が開かれる可能性もある。

「じゃが、そうならない可能性も高い。ダメだった場合は、我らももれなく地獄の無限ループ行きじゃ。それに邪神に取り込まれる時点で生物としては死んでおるので、歪虚になるということでもある」

そうなってしまえば、もはや邪神とは一蓮托生。

何が何でもファナティックブラッドが未来に辿り着くまで、旅を続けなければならない。

或いは――新たな黙示騎士と呼ばれる存在になるのかもしれない。

「邪神から逃げ出してこの世界のお世話になっている身としてはとやかくいう資格はないけど、だからこそ僕は封印を選びたい……かな」

大精霊リアルブルーが迷いながらも発言する。

「邪神の戦力は圧倒的だ。全部を相手にせず、中枢に向かって突撃するとしても、これまでとは比較にならない規模の死者がでるだろう。最悪、こっちが攻撃を仕掛けている間に帰るべき世界がなくなる事さえあり得る。僕はクリムゾンウェストにはなくなってほしくない」

「でも、封印は永遠じゃないわ。どんなに強い封印を敷いても、うーーーーーーーーーんと未来には壊されちゃうかもしれないじゃない?」

ベアトリクス・アルキミア(kz0261)はそう言って、困ったように笑う。

「ずっと先の未来……この世界というバトンを受け取る誰かに、責任を押し付けることでもあるわよねぇ? 私も邪神ほどじゃないけど長生きだからわかるんだけど、すごく長い時間引き継がれたものって、とーっても重たくなるの。未来の人達に、それを受け止める力があるかしら?」

「それはクリムゾンウェストが終わる前に封印が破られる前提だろう? クリムゾンウェストがとりあえず寿命を迎えるまで持てばいいじゃないか。どうせもう、こことリアルブルー以外の世界は殆ど死んでしまったわけだし……リアルブルーは大事だけど、クリムゾンウェストを巻き沿いにするのもどうかと思う」

「でも、世界の仕組みって私はわからないけど、新しい世界が生まれることだってあるでしょう? それは生まれた端からぜーんぶ邪神に食べられちゃうの?」

世界が複数存在していて、寿命を迎えて消滅するということは、どこかに新たな世界もまた生まれている可能性があるということだ。

邪神がこの宇宙を喰いつくしたら、次にどんな行動をとるだろう。

持続コストを保てなくなり自滅する? それとも、それを補うために更なる旅を続けるのか……。

「私は実際に狂気王に取り込まれていたからわかるんだけど、最も辛い記憶、絶望の中でループし続けるのってめちゃくちゃしんどいのよね。それでも、私は邪神に取り込まれることも一つの道だと思うわ」

「正気か? 世界のすべてが闇に堕とされるんだぞ?」

「邪神が第二の宇宙として再誕すれば、問題がすべて解決するのは事実よ。その見込みがあるのに中々アガリを決められないから、彼らは焦りながらも旅を辞められないでいるのでしょう? 実際、この世界の人間は彼らに足りないものを持っていると思う。彼らに未来を見せられるかもしれない」

ベアトリクスはそのまま、ナディアへと視線を移す。

「ナディア。この世界の神様はどう思っているのかしら? どの選択肢を選ぶにも、クリムゾンウェストの意見は無視できないわぁ」

ナディアが目を閉じ、マテリアルを高め超覚醒する。

炎のヴェールを纏った大精霊は、静かに言葉を返した。

「私はこの星の意思として、生存を諦める道は選べません。つまり、邪神とは決して相容れないということです。その上で、封印するにせよ討伐するにせよ、星そのものに甚大な被害が出る事は承知しています」

「君は封印と討伐であればどちらがいいんだ?」

「どちらでも。私の目的は星の存続であり、それさえ出来ていれば良いのですから。しかし、リスクが低いのは封印だと考えます。私にとっては少しばかり残念な選択ですが」

仮に邪神を封印するとなれば、地球凍結結界に匹敵する術式の長期的な行使が必要となる。

それは星の力のすべてをそこに集中させるということである。

「もし封印を望むのなら、世界において人と精霊は分かたれた存在となるでしょう。精霊や幻獣はすべて封印の維持に用いられ、この星の運営はヒトに委ねることになります」

「……そうか。確かに、そういうことになるのか……」

それは、覚醒者という存在すらいない世界だ。

魔法や精霊を忘れた、リアルブルーに近いとも言える。

「そうなれば、クリムゾンウェストとリアルブルーも分かたれるってことになるね」

「はい。お互いに転移者が生まれることもなくなるでしょう。それぞれの世界は、あるべき形に戻るのです」

紅の大精霊は自らの胸に手を当て、目を細める。

「それを――私はほんの少し、寂しく思います」

「お……驚いたな。君にそんな感情があったのか……」

「感情はありませんので、人間の言葉に置き換えるなら、ですが。それでもヒトは、私に沢山の可能性を見せてくれました。今ならば彼らを私に代わる星の運営者として認めてもよいでしょう」

「それはいいけれどぉ……もしも彼らが邪神への恭順を選んだ場合はぁ?」

「止むを得ませんね。そんな道しか選ばせてあげられない己の不徳を嘆きながら、神としての責務を果たします」

「ハンターと戦うってことね……」

三体の大精霊はそれぞれの顔色を伺っていた。

結局もうこんなものは唯一無二の正解などない。何を切り捨て何を選ぶかというだけの話。

「まー、とにかくじゃ」

覚醒を解除し、ナディアは一同に問いかけるように言葉をなげかける。

「この事実と未来の選択を、ハンターズ・ソサエティ総長としてわらわは世界に公表する。皆もそれでよいな?」

「身内の恥を例とするのもなんだけど、それにより世界が混乱して暴動が起きたりしないか?」

「不安に思う者や、やけっぱちになる者がいないとは言わぬが、それでもこれは誰もが考える権利を持つことじゃろう? 特にこれまで戦ってきてくれたハンターには、一度ゆっくり考えて欲しいのじゃ」

その点においては誰も異論はない。

どんな未来を選んでも、その最前線には彼らの姿があるだろう。

ハンターはこれまで、美しいものも醜いものも分け隔てなく見てきたはずだ。

命を奪い合う最前線で。絶望に埋め尽くされた邪神との闘いの中で。

“それでも”と前に進んできた彼らには、未来を思う権利がある。

そんな彼らがちゃんと考えて選んでくれたなら――。

「――そんな未来も悪くない。わらわは、そう思うんじゃ」

●

「お父様は物語には必ず意味があって、誰かの救いにならなきゃいけないって言うんだけどね。私はそうは思わないんだ」

それは、作者の都合だ。

こうあってほしいと願い、こうであればよいのにと夢想した。

それはいい。そうでなければ、物語など紡げない。だが――。

「その物語が結局なんだったのかを決めるのは――作者じゃなくて読者なんだよ」

世界は観測されて初めて存在を証明される。

そこに降り立った誰かが大地を踏みしめ、胸いっぱいに息を吸って、ようやく意味を成す。

最後まで読み進める事は難しいから、途中で折れてしまうこともあるだろう。

生きる事は辛くて苦しいから、ページをめくる指が止まってしまうこともあるだろう。

思い通りにならない願いに苦しみ、望まず誰かを傷つけてしまったとしても――。

「それでもね。物語の所有者は、作者じゃない。救われるかどうかを決めるのは、作者じゃない。仮にこの宇宙を再誕させたとしても、お父様に出来るのはそこまで」

物語に結論を出せるのは、作者ではない。

ピリオドを打てなくなったファナティックブラッドを終わらせるものがいるとしたら、それは“彼”ではない。

「諦めを超えて善より悪へと堕ちた怪物を倒せるのは、やっぱり同じ諦めを超えた善だと思うから」

『信じているのか』

「信じる者は救われる! ……って、あなたの言葉じゃなかったっけ?」

『私ではない。モーセか何かだろう』

「いいじゃん別に、同じようなもんでしょ?? どうせ世界は、見る側の問題だもの」

どれだけ崇高な願いも、言葉も、望まれなければ意味がない。

「私は所詮、ページに挟まれた古い栞に過ぎないけれど……それでも、待っているんだ」

前の持ち主は、栞の存在を忘れてしまった。

だからこのページを再び開く誰かが現れた時には、それを愛そうと決めていた。

昔の誰かにできなかったことを――。

今のままでは辿り着けない未来を――。

「信じているんだよ」

イグノラビムスのふわふわの背中に自らの背中を預け、バニティーは安らかに目を瞑る。

ラブレターの返信を待つ乙女のように。

あるいは――死刑の執行を待つ、罪人のように。

(文責:フロンティアワークス)

ドナテロ・バガニーニ

バニティー

ナディア・ドラゴネッティ

シュレディンガー

「こちらこそはじめまして、ドナテロおじさん」

ハンターズ・ソサエティの総長室に置かれたソファで、二人は交互に頭を下げた。

例の告白からやや時を置きバニティーがソサエティを訪れたのはナディアと話す為だったが、たまたま居合わせたドナテロ・バガニーニ (kz0213)も交え、三人での会談となった。

「バニティーとやら、どこにでも神出鬼没なのじゃな……」

「そうだよ。だから今日みたいにナディアの傍に直接転移もできるの」

その能力を使えば、組織の中枢も奇襲し放題である。

そうしないのは友好的な関係を築きたいからだろうが、この時点では一種の牽制とも見るべきだろう。

「話をする前に、おぬしが何者なのかをもう少し聞かせてもらってもよいじゃろうか」

「いいよ。何が知りたい?」

「何……というかなんなのじゃ、おぬしは? 歪虚ではあるようじゃが……あまりにも気配が弱弱しすぎる。まるで雑魔のようじゃ」

だからこそ、非覚醒者であるドナテロとも同席できるのだが。

「わたしは型落ちの歪虚王なの。歪虚王ってわかる? 邪神が異世界制圧用に産み落とす、七体の統率者なんだけど……」

「知っておるが……王は入れ替わるのか?」

「うん。その世界の制圧に適した形に毎回作り直すの。前の世界から引き継ぐものもいるけどね。例えばベアトリクスは結構長らく王やってたよ。わたしは引き継がれなかったので、役職なしの歪虚。元々は“虚飾王”って呼ばれていたね」

虚飾眷属の能力は他人からの認識を操るものらしい。

それを極める虚飾王ともなれば、認識だけではなく他人に対して直接的に己の存在を欺けるのだという。

故に、バニティーはあえて人型を取っている。本来の姿は禍々しすぎるので、対話の邪魔になってしまう。

「だから雑魔程度のマテリアルしか感じないでしょう? 余談だけど、シュレディンガーも同じ能力を持っていたんだよ。ランクはわたしの方が上だったけどね」

「シュレディンガーも……そうであったか」

どこか寂し気にドナテロがつぶやくと、バニティーは優しく目を細める。

「いい人なんだね、あなた」

「んむ?」

「なんでもなーい。他にご質問は?」

「おぬしが誰の味方なのかを聞きたい」

黙示騎士と行動を共にしていると思っていたが、どうやらそれも違う。

ファナティックブラッドの造物主、お父様と呼ばれる人物の遣いのようにも見えるが、意図がわからない。

「前にも言ったけど、わたしは中立だよ。ただ、あくまでも個人的な都合で言うのなら――あなた達の味方かな」

「どういう意味じゃ?」

「わたしの願いは、邪神からお父様を解放してあげること。それはどんな方法でも構わない。もちろん、あなた達の手によって倒されるのでもね」

「そんなこと、お父様とやらは認めるのか?」

「認めるわ。だってあの人、わたしが何をしようが興味ないんだもの。このままこっちに残ってずっとあなた達の味方をしたって怒らないわ」

顔を見合わせるナディアとドナテロ。

「話を聞く限り、ファーザー殿はそもそも邪神の侵攻に積極的ではないように思えるのであるが……?」

「うん。あのおっさんは邪神に何も命令しない。止めないし、進めない。逆に、あの人をうまいこと説得して“止まれ”と命令させることができれば、邪神は止まるわ」

「おおおおおっ!? それならば、ぜひ我輩に交渉の席をご用意いただきたい! こう見えても我輩、交渉だけは得意なのである!」

ドナテロがふくよかな胸を叩いて息巻くが、バニティーの表情は硬い。

「難しいと思う。というか、説得はもうわたしとかシュレディンガーもしてるから。あの人は止まれないの。絶望し切っているようで、どこかでまだ諦められないのね。本当に愚かだわ。臆病者。無責任なヘタレ野郎。意気地なし。死ぬまで童貞。重篤な裸族」

「……そ、そうか。もう自分たちではどうにもならぬから、助けを求めた……と考えてよいのだな?」

ナディアの問いかけに、バニティーはゆっくりと頷く。

「……ごめんね。あなた達にとっては何にも関係のない事なのに」

「関係? そんなものあるに決まっているじゃろう。生きるということに無関係な事柄などない。すべては地続きの上にある。関係ないように思えることでも、巡り巡って向き合わねばならぬ時も来る。何より、邪神という外敵に襲われ、それを打破しなければならないというこの状況において、我らは誰よりも当事者じゃ」

キッパリと言い放つと、バニティーは目を丸くしたがら笑った。

「驚いた。あなた、見た目よりずっと立派なレディーね」

「はっはっは、300年モノのロリババアじゃぞ? 降りかかる火の粉は払わねばならない。ただそれだけじゃがな」 ナディアは努めて冷静に、バニティーの瞳を見つめ、告げる。

「悪いがわらわは何よりも自分の世界の存続を優先する。既に終わってしまった物語よりも、未だ終わらぬ物語を続ける。その為ならばすべての世界が敵になっても構わぬ」

クリュティエ

がっくりと肩を落とし、バニティーはしきりに頭を下げる。

「これまでの宇宙の全部の責任を取ってもらうつもりなんてないよ。だから、あなた達は自分の世界のことを優先していいの。生物が自らの存続を優先するのは、当然の理だわ」

「そう言ってもらえるのはありがたいであるが、クリュティエ殿のように本気で邪神を守ろうとする者もいるのだろう? 我輩も結局、敵を慮るほどの余力はないが……」

「少しでもそう思ってくれたなら、それだけで十分だよ。あの話は、単に事の成り立ちを説明しただけ。まずあのわけわかんない話をしないと、わたしのことも信じられなかったでしょ?」

確かに、今こうして落ち着いてバニティーと話ができるのは、邪神の真実を知ったからだ。

邪神がその中に眠る歪虚にとっても暴走状態にあり、その終わりを望む者もいる――という前提がなければ、バニティーという異常な協力者を理解できなかった。

「もし邪神を少しでも憐れんでくれるのなら、お父様と邪神を止めて欲しい。それがわたしの願い……かな」

「クリュティエ殿とは違う考え方、なのであるな」

「まったく違うってわけでもないんだよ。でもさ、あの子だってあのまんまじゃずっと辛いだけだよ。何か……答えを得なきゃ。あの子も自分が間違ってるって頭ではわかってる。どうしたら納得できるのか、わたしにはわからないけど……」

「つまり、バニティーは邪神の討伐に一票というわけじゃな」

「うん? 一票って?」

ハンターズ・ソサエティは、邪神の成り立ちについて世界中に説明した上で、ハンターによる決断を仰いでいた。

その為に大まかに三つの選択肢を用意し、それについて議論を重ねているところであった。

ひとつは殲滅。ひとつは封印。ひとつは恭順――。

「そっか。ごめんね、悩ませちゃって……」

「いや。本質的にヤバすぎる敵に対してどのように勝利を収めるかという相談なので、ちゃんとやるのは当然じゃし」

「どうなってもわたしは手を貸すよ。元々その話をしに来たんだけどね。ホラ、和平の使者です?と言いながら何も提案してなかったし……たはは」

そもそもお前、和平と言いながら邪神倒す気マンマンじゃねぇか……とは二人ともツッコまなかった。

「いやぁ、とりあえず和平という話をしないとわたしがクリュティエに怒られるから……ごめんっ、この通り!」

口にしなくても表情だけで伝わったらしい。

「余計な殺し合いは避けたいのも事実だし、クリュティエの願いも叶えてあげたいんだけどね」

「何かとややこしいであるな、バニティー殿の立場は……」

「まあとにかく、どのパターンでもお父様に会いに行くよね? わたしはその道案内ができるんだよ。これ、実はわたしにしかできないことなんだよね」

虚飾王を降りたバニティーに与えられたのが、魂の案内人という役職だ。

大量の異世界を取り込み、第二の宇宙として再誕する直前のファナティックブラッド内部は、文字通り宇宙としての広さを持っている。

その中には転移門にも似た“ステーション”と呼ばれるエリアがあり、この転移を管理しているのがバニティーなのだ。

「ステーションは元々は人間が作ったものだから、ほとんど転移門まんまと考えてもらっていいと思う。で、お父様のいる中枢に行くためには、複数のステーションを経由していく必要がある。闇雲にワープしまくっても絶対辿り着けないから、わたしが案内するね」

「おお、それは助かるのじゃ。……まあ、おぬしを信じていいのなら、じゃが」

「罠に嵌めるつもりだったらこの話自体しないよー。黙ってればいいんだからさー」

確かにその通りである。

カレンデュラ

「それと、こっちは上手くいくかわからないけど、あなた達と同調する歪虚に邪神内で引き合わせてあげられるかも」

「ん? そんなものがおるのか?」

「あ、そうか。そっちは何にも知らないよね……。えーと、この世界は結構長い間シュレディンガーによって観測されてたのは知ってるかな?」

二人は頷く。まあ、そのような自覚はなかったが、そうなのだろう。

「で、その観測された情報は邪神の中に蓄積されるの。この世界で言うパルムみたいな動きだね。それで、あなた達のこれまでの戦いを、邪神の中でループしまくってる人たちも見たり感じたりしてきたんだよ」

「邪神の中で放送されるテレビ番組のようなものであるか?」

「ざっくりそんな感じ。で、あなた達の戦いを見て、もうこんなことは辞めようって連中も現れたわけ」

「――そうか。“これまでの戦いを観測していた”のだな?」

話を聞いてナディアは直ぐに理解した。

「ならば信用できる。ぜひ引き合わせてもらいたい」

「いいよ。ちょっとこっちで色々動いてみるね」

よくわからないドナテロであったが、ナディアがわかっているのならよいだろう。

「仮に邪神に取り込まれる道を選んだとしても、あなた達の世界は特別だから……。なんなら、邪神を乗っ取っちゃうって方法もあるよね」

負の存在にコンバートされてしまうのがネックだが、邪神という世界の中で優位を勝ち取ることはできなくもない。

あくまでも邪神が主体性のない無限の祈りにより構築されているというのなら、最も輝く祈りとなって未来を作ってしまえばよいのだ。

「こういうのも実はちょっと期待してるかな?」

「物はやりよう、ということか……。殲滅を狙いつつ、ダメだったら邪神を乗っ取る、みたいな予備策もアリじゃな」

「そうだね。全宇宙が相手だと流石にドン引きだろうけど、勝ち目ゼロってわけでもないって考えて欲しいな」

バニティーは一息つくように、用意されたティーカップに口をつけた。

「ふう……いっぱい喋った……。他に何か知りたいことはあるかな?」

「ひとまず十分じゃ。わずかではあるが、希望は見えた。協力に感謝するぞ、バニティー」

「しかし……バニティー殿、このまま黙示騎士と行動を共にしながら我らにも協力してくれるのであるか? ファーザーがいくら放任主義であっても、目的を違える君を黙示騎士が許すだろうか?」

「それは……わたしの意地っていうか。これでもね、黙示騎士はわたしの家族みたいなものなの。できればあの子たちも救ってあげたい。願いを全部叶えるのが無理でも……何か答えに辿り着いて、“ああよかった”って思ってから消えて欲しいんだ」

少女は複雑な表情を浮かべた。笑うでも泣くでもなく、ただ寂しげな顔。

「ごめんね。エゴだよね。わかってるんだ、意味なんかないって。わたしが今こうやってあなた達を手伝おうとしているのも、全部自分の為なんだ。わたしがただ……お父様がどんどん壊れていくのを見ていられなかっただけ。だからあなた達を利用して、ひどい戦いに巻き込もうとしているのも、全部わたしの我儘で……」

「それがどうしたのであるか?」

心から不思議そうにドナテロが首を傾げる。

「エゴに決まっているのである。疑う余地もない。人間は自分にとっての利でしか動けない生き物である。バニティー殿に個人的な願いがある事の何がおかしいのである?」

「同感じゃ。協力者の腹の内などどうでもよい。ただ、我らにとって益となるのならば、その範囲内で許容しよう。“仲間”とは完全な相互理解を指す言葉ではない」

ポカンと口を開け、それからやや遅れバニティーは笑った。

「あはははは! やっぱりすごいね……こんなの、邪神が勝てなくて当然だよ……っ!」

腹を抱えて――涙をぬぐい、笑った。

「……ねぇ。まだこの宇宙に残っている三つの世界、クリムゾンウェスト、リアルブルー、エバーグリーンの共通点、わかる?」

クリムゾンウェストは、古代に一度邪神により砕かれている。

エバーグリーンもそうだ。その命は殆ど吸い上げられ、荒野の世界となった。

リアルブルーも毒牙にかかり、今や時間凍結の憂き目を見ている。

だが、考えてみればおかしな話だ。

星を砕いてそこに住む者を連れ去るのがファナティックブラッドだというのなら、星そのものが既に失われているはず。

エバーグリーンは命のほとんどを奪われながらも、大精霊であるベアトリクスが健在であるように星の灯は消えていない。

クリムゾンウェストも、一度は文明を洗い流されたものの、それでも大精霊も人類も健在である――。

「――それはね。諦めなかったこと。自分たちの運命を、誰かに明け渡さなかったこと」

エバーグリーンの大地で、最期までトマーゾ・アルキミアやオートマトンたちが闘い続けたように。

混迷を極めたリアルブルーの大地で、それでも人々が諦めずに邪神へと立ち向かったように。

クリムゾンウェストという大地から逃れたとしても、それでも生き残り、絶対に星を明け渡さなかった者たちがいた。

もしもあの時、本当に何もかもを諦めていたのなら……。

“大精霊という星の核を明け渡していた”のなら……。

今この時、クリムゾンウェストという世界はなかった。

大精霊クリムゾンウェスト

ナディアの頭の中で、大精霊クリムゾンウェストが呟く。

『わたしを封じていた封神領域マグ・メルは、ヒトの手により作られた場所です。私はそれを……“置いて行かれた”のだと感じていた』

あの日、クリムゾンウェストからリアルブルーへと多くの人類が逃れ。

見捨てられたと思った。でも違う。大精霊の記憶は、人類に封印されることで途切れている。

『あの状況で私を封印した術者は、みな歪虚に屠られたでしょう。本当に逃げ出すつもりなら、そんな大それた儀式などする必要はなかった。私を……邪神に差し出せばそれでよかったのです』

けれども、あの時――。

彼らは必死に、邪神と戦おうとする神を封じ込めた。

今はまだ勝てないと知って、“護る”ために“隠した”のだ。その命を賭して――。

『邪神に……最期まで、絶対に屈しないと。大精霊さえ護れば、いつか星を取り戻せると。信じてくれたのですね……私を』

ナディアの両目を涙が伝っていた。

「……そうじゃな。おぬしは、見捨てられてなどいなかった。今ならそう信じられるのう。……あとおぬしの感情重すぎてキツいからもうちょい気楽にせい。わらわ吐きそうなんですけど」

『大精霊に感情などありませんが……ごめんなさい、ナディア』

「ああもう、泣け泣け! おぬし、泣きもせんからずーっと怒っておったのじゃろう! 泣いとけ! 身体は貸す!」

最後まで戦った三つの世界だけが、完全な滅びから免れた。

戦う事は無意味ではない。抗ったからこそ今があり、希望のバトンは脈々と受け継がれてきた。

「呑み込まれた世界も悪かったとまではいわないけど、自分たちが救われるために運命を人任せにしてしまった。そういう世界とあなた達は決定的に違うわ。……わたしとお兄ちゃんがいた世界も、諦めちゃったクチだけど」

「そうか。バニティー殿も、何処かの世界の人間だったであるな」

「うん。わたしはけっこうサクっと死んじゃったけど、お兄ちゃんは最後の最後まで戦ってた。わたしを邪神に殺されたのが心底頭に来てたのね。まあ……怒り過ぎてわたしの事なんか忘れちゃったみたいだけど」

たはは、と笑いながらため息を零すバニティーを、立ち上がったナディアが手招きする。

首を傾げながら近づいてみると、ナディアは両腕を広げ、そのままバニティーを抱きしめた。

「辛い役目を任せて、本当にすまない。心から感謝する……ありがとうのう、バニティー」

「……………………。いいの。こんなの、全然へーきよ。だってもう、何千年も……ずっと、ずっとね…………」

バニティーは怪物だ。

虚飾の力で少女を装っても、本質までは変えられない。

歪虚である以上、どんなに心があっても、闇に留まる死体に過ぎない。

冷たく淀んだ全身に、ナディアの生物としての暖かさが伝わってくる。

「わたしはね、平気なんだよ。でも……それでもね。ありがとう……一緒に頑張ろうね……!」

「うむ。一緒に……な」

ナディアの身体を抱き返しながら、バニティーはきつく目を閉じた。

邪神が消えれば自分も消える。だが、この狂った命に未練はない。

(わたしに出来るのは、もうこんなことだけ……。だから……ごめんね。ごめんなさい……お兄ちゃん)

あなたが、大好きだったから――。

(わたしはわたしのやり方で、最後まで戦うよ)

バニティーは笑顔で立ち去り、残されたドナテロとナディアは更に相談を進める。

「……やりきれぬものであるなあ。“勝ち残る”ということは」

「ああ。重い責任がある。誰かの夢を踏みにじり、それでも前に進む責任が……の」

選択の時は、間近に迫っていた。

(文責:フロンティアワークス)

ミリア・クロスフィールド

ベアトリクス・アルキミア

ルビー

あくまでもソサエティ内部での行事であるため、意見聴取への投票権を持つのはソサエティに属するハンターのみだが、その様子を確認しようと多くの人々がリゼリオを訪れていた。

投票はパルムの力も借りて、神霊樹ライブラリに集計されるのでそこまで人手はかからない。

しかし、期間中にはさまざまなトラブルや問い合わせが予想され、ミリア・クロスフィールド(kz0012)は準備に追われていた。

「なんだか忙しくてバタバタしていたら、あっという間にこの日が来ちゃいましたね……」

「そうねぇ?。正直混乱もさめやらぬところだけど、いつまでも邪神が大人しくしてくれるとは限らないから」

ほぼお祭りみたいなものなので、街には出店も出ている。

そこで購入してきたらしいソフトクリームをなめながら、ベアトリクス・アルキミア(kz0261)が微笑む。

「先手は打ちたいし、そろそろ……ね。グラウンド・ゼロでは残党との戦いが続いているし、まだシェオル型が転移してくることもあるし。答えを早めに出さないと、不安は膨張するから」

「そうですね。でも、ハンターさんはやると決めたらきっちりやってくれますから!」

「ちょっと気の毒なくらい、よく頑張ってると思うわ?」

なめる動作がトロいのか、だんだん溶けてきたソフトクリームに悪戦苦闘するベアトリクス。

そこへルビー(kz0208)が現れ、声をかける。

「ベアトリクスさん。リアルブルーくんが呼んでいましたよ。B会議室です」

「はいは?い」

だらけた様子で去っていくベアトリクスを見送り、ミリアは思わず笑ってしまう。

「なんだか少し、以前のソサエティに戻ってきたみたい」

「はい。邪神の話を聞いた時の絶望感は凄かったですからね」

「ほぼお通夜だったよね……」

乾いた笑いを浮かべる二人。実際あの頃はミリアも毎日消えてなくなりたいと思っていたものだ。

「でも、大丈夫です! ナディア総長も復活したし、こっちにはベアトリクスさんやリアルブルーくんもいるんですから!」

「そう……ですね」

ミリアの明るい声に対し、ルビーの反応は芳しくなかった。

どこか迷っているような、苦しんでいるような横顔だ。

「ミリアさんは……その、もう……聞きましたか?」

「え? 何をですか? ……あ、三つの選択肢ですか?」

「いえ。その、ナディア総長とベアトリクスさんの……身体のことです」

●

「――ベアトリクスさんっ!」

廊下の真ん中、コーンのお尻をかじっていたベアトリクスが振り返る。

のんびりした様子で――しかしミリアの必死な目を見て、微笑みながら。

「あの……本当なんですか!? ベアトリクスさん……消えちゃうって……」

「本当よ?」

エバーグリーンはもう、とうに惑星を維持できない状態にある。

大精霊という核がまだ残っているが、生物は影も形もない。

オートマトンボディに搭載して延命を図ってきたが、ベアトリクスという大精霊の存在寿命は残り僅かだった。

「でも、私の仕事は全部ルビーに引き継いだから。あとは、邪神との闘いに全部を使い切るだけ」

「そんな……なんとかならないんですか……?」

「なりませ?ん♪ むしろ、まだここにいる事の方が奇跡なんだってば?」

歩み寄り、ベアトリクスはミリアの顔を覗き込む。

「“永遠”なんて不自然なのよ。どんなものにも終わりはあって、いつかはお別れの時がやってくる。私がうろうろしてるとね、エバーグリーンの物語はいつまでも終われないの。ずうっと、ずうっと、誰もいない砂漠でたくさんのマシンがヒトの帰りを待ち続ける……そんな世界、寂しすぎるじゃない?」

「それは……理屈はわかります。世界にとっていいのかとか、悪いのかとか……。でも、“私は”そんなの悲しいです。ベアトリクスさんに、いなくなってほしくないんです……」

「そうねぇ。それも、真実よねぇ。世界がどうとか、そんなの個人には関係ないものねぇ……」

しきりに頷きながら、ベアトリクスはミリアの頭を撫でる。

「その気持ちは、誰にも否定できない本物よ。ありがとうねぇ、ミリアちゃん」

エバーグリーンは滅ぶ。もう、滅ぶと決まり切っている。

知っていた。わかっていた事だ。でも、それが何を意味するのか……考えようとしなかった。

「でもほら?、中身が消えてもこのボディは残るから?! 好きに使っていただければ?♪」

「そういう問題じゃないんですよ??!?」

泣きながら叩く手を取り、白衣の女はミリアを廊下の奥へと導く。

「ほら、私とのお別れは十分でしょう? あなたはもう一人、話しておかなきゃいけない人がいるんだから」

●

ナディア・ドラゴネッティ

大精霊クリムゾンウェスト

空蒼作戦で酷使した肉体は限界を超えて痛めつけられ、数多の後遺症を残している。

大精霊の力があれば、死に体を動かすことも容易い。だが、それはただ動くだけだ。

青龍の心臓と大精霊の加護により動いているだけの人形――。

この状態を、トマーゾ・アルキミア(kz0214)は「生きている」と定義しなかった。

もう一度全力で大精霊の力を使えば、この肉体は歪虚のように塵となって消える。

そうではなくとも、長く持たないのは自明であった。

『ハンターに言わなくてよいのですか?』

ソサエティの執務室の窓からリゼリオを見下ろし、ナディアは心の声に耳を傾ける。

『邪神に勝っても負けても、あなたは消えてしまう。古代の巫女がそうであったように、私の力に押しつぶされて……』

「言うてどうするんじゃ? マジでどうにもならんのに、この大事な時に余計な情報を増やしたら混乱するじゃろうて」

『それは、そうですが……』

「やれやれ……世界の神ともあろうものがそんな情けない声を出すでないぞ」

ナディアは決意を固めているし、大精霊を責めたりもしていない。

彼女の内に居て、それが何よりもはっきりとわかるからこそ、大精霊は苦しみを覚える。

「生きることを諦めたわけではないぞ。ただ……人あらざる理に手を染め奇跡を欲したなら、詮無きことじゃろうて」

大精霊という星の力をその身に降ろし、邪神と戦ったのだ。

どう考えても許される規模の奇跡ではない。

「その代償が死だというのなら、道理と言う他あるまいて。ただ、まあ……なんじゃ。この状況になってみると、ファーザーとやらの気持ちも少しわかる」

諦めを超えて奇跡に手を伸ばしたという点において、ナディアとファーザーは同じだ。

「最後まで世界を……自分が救おうとしたものを、その結末を見守りたかったのじゃろうな」

同じ気持ちだ。ナディアも、最後までこの世界を――この世界に生きる人々の結末を見届けたい。

なまじ数百年生きているからこそ、“もう少しだけ”という気持ちがあるのも事実だった。

「かの御仁を否定するのなら、わらわも“有限”を認めなければ……な」

肩をすくめながら皮肉な笑いを浮かべた時だ。

部屋の扉がノックされ、ミリアが姿を現した。

「どうしたのじゃ? 何か神霊樹ライブラリに問題でも……っと、ぬぉおおっ!?」

ミリアは何も言わず、そのままタックルばりの鋭さでナディアに抱き着いた。

ナディアの方が小柄なので、ほぼ縋りつく格好だ。

自分の胸に顔を埋めて黙り込むミリアを見て、ナディアは困ったように眉を顰め、何かを言おうとして、それを辞めて――目を閉じた。

「――ミリアよ。邪神をどうにかした後も、この世界にはハンターズ・ソサエティが必要じゃ。どうか、わらわの代わりに総長をやってはくれぬだろうか」

返事はない。ナディアは頬を緩め、ミリアの身体を抱き返す。

「わらわは思うのだ。ヒトにはそれぞれ、天より与えられた運命があると。命を授かったその時に、心を覚えたその時に、溢れんばかりの祝福と共に、ヒトはこの紅き大地に降り立つ。そして為すべきことを成し、夢を紡ぎ……いつかは消える」

この人生にも後悔はある。

滅びに瀕したリグ・サンガマから南に逃れ、ソサエティという組織を作ったものの、ナディアは人に絶望していた。

ソサエティという武力が人類にとって、そしてこの世界にとって善なのか悪なのか、見極められぬまま長い時を過ごした。

一人では何もできなかった。何も決められなかった。現実から逃げて、問題を先送りにして、都合よく誰かが救ってくれることを期待した。

「自分の願いを叶えられるのは……自分の理想を現実にできるのは。他の誰でもない、自分だけなのにな」

「でも……だからって……。ナディアがいなくなってしまうなんて……」

ベアトリクスは笑っていた。ナディアもきっと笑っている。

わからない。わからない。わかりたくない。

「言ってほしかった……! あなたに……“死にたくない”って……!」

その苦しみを教えて欲しかった。理解して、共有して……。

だって、それくらいしかできないじゃないか。

これから死にゆく者のためにできるのは、一緒に泣いてあげることくらいしか――。

「いや、わらわもフツーに死にたくないぞい?」

顔を上げる。ナディアの手は、小刻みに震えていた。

「ほれ。自分が消えると考えるだけでこのザマじゃ」

「だったら、どうして……っ!?」

「自分でもわからぬ。ただ、これが“答え”というやつなのかもしれぬな。過去に戻ってやり直すことも、永遠を望むこともないけれど、それでも、確かなものはあったのじゃ」

もう一度、ミリアの両肩を掴んで真っすぐに見つめる。

「心は、想いは、道半ばで倒れても誰かに受け継がれる――そう信じさせて欲しい。おぬしの言葉で……おぬしの心で、おぬしの“今”で」

ミリアはぼろぼろと涙を零しながら歯を食いしばり、ただ一度だけ頷いた。

声にはならなかったから、恐らく不十分だ。ナディアのリクエストには、答えられそうもない。

こんなに悲しくて、ただただ苦しくて……。

逃げ出したくて、堪らなくて、何かを失うと認めなければ進めぬのが未来だというのなら。

誰かの想いを受け継ぐことの、なんと重く……なんと切ないのだろう。

「笑っておくれ。わらわはその笑顔が、何よりも好きだったのだから」

●

突然ですが、わたしは思うんですよ。

世界には大きな運命の流れがあって、それは一人の人間にはどうしようもないのかもしれない。

一生懸命頑張っても、どれだけ泣き叫んでも、思い通りにはならないのかもしれない。

でもそれは、“何もしなくていい”理由にはならないよね?

たったひとつ、叶えられた願いだけに価値があるというのなら。

叶えられなかった数多の願いは、無価値だというのなら。

生きることも、考えることも、何もかもが台無しになっちゃうから。

だから、意味とかじゃないんだよ。

最終的にどうなったか、とかじゃなくてね。

勝ったとか負けたとか、認められたとか認められなかったとかでもなくてさ。

今この瞬間、生きているあなたが……。

あるいはあなたの大切な友達や、家族や、恋人たちと一緒にね。

感じて、想って、何かを好きになったり憎んだり、そんな当たり前のことが、素晴らしいんだよ。

それが、生きている人にしかできないことなんだよ。

わたしは、シュレディンガーに代わって観測する。

この世界に生きる人たちが下す、かけがえのない――決断を!

(文責:フロンティアワークス)

ナディア・ドラゴネッティ

バニティー

ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)の宣言は妥当なものだ。バニティーはそう思う。

自分の世界をこれまで長らく侵略されてきたのだから、怒りや憎しみも相応であろう。

失われた命、歪められた過去、その上未来まで奪われようというのだ。

生物種であれば当然、そんな道理は受け入れられまい。だが――。

「ただし、可能な限り正面衝突は避けたいと考えておる。その為におぬしに相談に乗ってもらいたいのじゃ」

少なくともナディアの瞳は澄み渡っている。

きわめて冷静で、機械的過ぎるきらいすらあった。

ハンターへの結果発表を前に、バニティーは再びリゼリオを訪れ、ナディアの私室へと招かれた。

今回はドナテロも他の大精霊もいない。完全なナディアとのタイマンである。

「いいよ。どんな相談?」

「それが色々あってな。ハンターに広く意見を募ったところ、問題の解決に寄与しそうなものがいくつかあった。その精査を頼みたい」

「わー。じゃあこの書類の束ってもしかしてソレ?」

相向かいに着座する二人の間には書類の塔がそびえ立つ。

「なははは……紙も積もれば山だねぇ?」

「そっちはベアトリクスらと確認済み。おぬしに見せたいのはこっちじゃ」

紙束を受け取り、バニティーはパラパラとめくってみる。

最初はくりくりとしていた眼差しが、徐々に険しいものへと変わっていく。

「……ちょっと待って。まさかハンターは、本当にファナティックブラッドまで救って見せるつもりなの?」

ハンターの意見は、大抵の場合シンプルだ。

敵だから倒す。問題があるから倒す。他の選択はできないから倒す。

十分な理由だし、それが真実だろう。だがその中に、闘いを回避せんとする意志があった。

それをバニティーは「救済」と捉えたが、ナディアは敢えて否定する。

「仮に結果的にそうであったとしても、望んでいるのは犠牲を抑えた勝利じゃ。“そもそも戦わないで済むならそれが一番”……バニティーも言っておったじゃろう?」

「それはそうだけど……」

眉を顰め、バニティーは思案する。

ファナティックブラッド

それで解決するのならそれが一番――確かにそうだろうが。

「わたしならお父様に取り次ぐことは出来るよ。でも、お父様は簡単に説得に応じる人じゃないわ」

「それは何の解決策も提示できない場合……じゃろう?」

ひとつひとつの意見には、良い所も悪い所もある。

それだけでは実現できないという欠陥。だがそれも、多数の中に繋ぎ込むピースがある。

すべてのピースを繋ぎ合わせれば、第四の未来も見えるかもしれない。

●

「ひとつずつ解決しよう。まず、なぜファーザーは他者の説得に耳を貸さぬのか?」

説得とはお互いの妥協点を探すということだ。

ファーザーの目的を達成できないような一方的な説得は意味がない。

「逆に言えば、ファーザーの目的を部分的にでも達成できるのなら、説得の余地はある」

「部分的にって……。お父様の目的は全宇宙の救済だよ? そして、有限を超えた永遠への再誕……普通に考えて無理じゃない?」

「無理じゃな。なので、諦めてもらう点を絞る。“全宇宙”と“永遠”じゃ」

そもそも、永遠なんてロクなもんじゃない。それは彼だって理解しているはず。

自分が救おうとしたものを見捨てられないのが理由だというのなら、見捨てずに済む方法があればよい。

「ファナティックブラッドには、宇宙再誕の為の正マテリアルが既に存在している。永遠ではなくとも、全宇宙ではなくとも、新たな“世界”を作れぬだろうか」

初期設定された目的があまりも大きすぎて辿り着けないだけで、妥協すれば部分的にその目的を達成できるかもしれない。

それが成れば、ファナティックブラッドは役割を終え、停止するのではないか?

「クリムゾンウェストでもリアルブルーでもエバーグリーンでもない、第四の世界を作るってこと? それなら確かに……交渉のカードにはなるかも。でも、問題はどうやってそれを実現するかだよ」

世界を作りますと言って、ハイ出来ましたというのなら苦労はない。

大精霊すら、世界の始まりにただ存在しただけのものだ。自ら世界をゼロから生み出すことはできない。

「その前に、再誕に必要なものを確認したい」

「えーと……元になる世界の情報。それから、莫大な正のマテリアル。命を生み出すには負のマテリアルじゃダメだから。あとは……なんだろう? わたしにはわからないけど……」

「“それ”こそ、邪神に不足している最後のピース……という考え方もできる。一度質問を変えよう。邪神が世界を取り込むためには、その世界の“同意”が必要なのじゃろう?」

「うん、そうだよ。あなた達は同意しなかった――古代人が、だけど――から、こうやって戦うことになってる」

「ハンターに言われたのじゃ。“諦めなければ邪神と一つにはなれない。だが、絶望や諦観では未来を作れない”と」

矛盾――。

未来を求めようというのに、諦めて一つになる。

これは明確な意志の矛盾だ。未来を人任せにし、“どうにでもなれ”と匙を投げた。

「もしかして……それが最後の鍵だった?」

「諦める為ではなく、真に未来を求めて邪神とひとつになったなら、我々は宇宙を再誕できるのかもしれない。ハンターはそう言っていた」

「でも、それは危険すぎる賭けだよ」

「じゃな。故に最終手段であるとして――つまり、未来を求める意志。これが世界の誕生に必要なのではないかと考える」

元々、世界はヒトの意思と密接に関係している。

観測者が存在するから世界はあり、観測者の意思に応じて変化する。

大地も空も時の流れさえもが、観測者ありきで成立する概念だ。

“誰もそれを見ようとしなければ、そこには何もないのと同じ”なのだから。

「今、邪神の中に存在する人々……シェオルの意志は、本当に未来を求めていると言えるのじゃろうか?」

彼らは既に己の願いも忘れ、“持たざる者”として命を羨み、未来を妬み、ただそれを壊すことだけに囚われている。 繰り返される永遠も、救われぬもの達の憎悪も、ファナティックブラッドを狂わせた理由に数えるべきだ。

「以前バニティーが“お父様は毒電波と戦っている”と言っておったな。それは――“未来を否定する者たちの意思”のことではないのか?」

あるハンターはそれを“反動存在(ルサンチマン)”と呼んだ。

邪神翼のひとつ、リヴァイアサンが救おうとして救えなかったモノ。

命の誕生と存続を否定する。闇に堕ちたヒト、即ち観測者の漆黒の意思である。

「え……嘘でしょ!? わたし、そんな説明一言もしてないのに……どうしてわかったの!?」

「まあ、ハンターも色々経験しておるからな。つまり、ファーザーは――」

「そうだよ。お父様は、世界再誕を否定する負の力を制御しようとしているの。それはお父様の力を以てしても解決できないほど重くて深い」

「だからファーザーはそれにつきっきり、ということか……なるほどな。ならばそれが宇宙の再誕を妨げているのは明白じゃ」

もしも、ファナティックブラッドの主導権が既にファーザーにはなく。

夥しい数の悪意により、邪神と呼ばれる怪物が突き動かされているのだとすれば……。

「クリムゾンウェストが取り込まれたところで、宇宙が再誕できるとは思えぬな」

「……そうだね。だからわたしは、ファナティックブラッドというシステムは消滅させるしかないと思ってた」

「いや。なればこそ、世界救済機能(ファナティックブラッド)は消滅させてはならない。それを扱う知識を持つファーザーも、倒してはいけない」

彼の大罪を赦すことはできない。

だが、その能力は今、この世界を守るために必要だ。

「再誕を防ぐシェオルの意志を祓い、ファーザーを味方につけ、再誕の力を正しく起動できれば、第四の世界を作ることは不可能ではない。その力、勝利の為に利用させてもらう」

「……うん。状況の改善に繋がる。これならお父様も話を聞いてくれるかも……!」

ぱあっと、バニティーが瞳を輝かせる……が。

「でも……歪虚に堕ちてしまったお父様に、世界を生み出すほどの正のマテリアルを扱えるかな……」

邪神の中枢、ファーザーが座する地点は宇宙再誕の中心座標。

世界を生み出す儀式を行うのには最適の場所だが、そこに蓄積した莫大な正マテリアルを負の存在であるファーザーが適切に扱えるかは疑問が残る。

「お手伝いはしてくれると思うけど、核になるモノが必要だと思う」

「その時は、わらわ……というか、クリムゾンウェストがその役割を果たそう」

クリムゾンウェストは、元々異世界を喰らう性質を偶発的に得てしまった世界だ。

過去に邪神の侵攻を受け、終わりを否定し、逃げ回りながら、傷つきながらも生き延びようとした結果の変質。

生物が命を繋ぐために環境に適応することを進化と呼ぶのなら、まさにそれだろう。

進化したクリムゾンウェストは、ファナティックブラッドとよく似ている。とても偶然とは思えない程に。

「再誕のエネルギーさえ確保して、場のコントロールをファーザーに補助してもらえば……恐らく可能じゃ」

「おそらく……」

「だ、誰も試したことすらないからな……。トマーゾに訊いてもわからんかった。だが、わが身に宿る神は、やってやれぬことではないと答えた」

クリムゾンウェストの大精霊は、守護者を通じて多くの人々の願いを受け入れた。

エバーグリーンやリアルブルーを取り込んだからこそ、そこに脈々と流れる世界の在り方を理解し、ひとつにする力を手に入れた。

「わらわの相棒ならできる。いや、あやつにしか出来ぬことじゃ。あやつだけが、邪神の中に散らばる数多の星々を一つに束ね、第四の世界を創造できる」

「宇宙をバラバラに再誕させるのではなく、ひとつにした世界を作る……? リソースも少なくて済む……確かに、それなら……」

「そして世界が再誕してしまえば、敵対する理由など何もない――我らの完全勝利じゃろ?」

これは善悪の話ではない。

最も犠牲少なく勝利する効率的な方法。

世界を救済するために何ができるのか考えた結果だ。

「無論、今はただの理想論じゃ。戦いは避けられぬじゃろう」

「……そうだね。それは、あなたたちが邪神に勝利できるだけの力を持っているという前提だから」

「故に次の戦い、邪神に囚われたすべての世界に伝えたい。我らの力を、信じるに値する――未来を求める意志を」

倒すだけではきっと足りない。

消滅させるにはキリがない。だから、気づいて欲しい。わかってほしい。

何かを憎むだけではなく。過去を振り返るだけではなく。

弱さの殻に閉じこもり、自らの手で可能性を閉ざさないで。

「彼らに問いたい。本当にそのままでいいのか、と。望んで地獄に留まる闇ならば、討つも已む無し。だが、共に未来を求められるなら……」

「仲間に出来る? わたしみたいに」

「できるとも。例え相容れぬ者同士でも、たった一時の幻でも。その意思を示すことこそ、世界再誕に不可欠な最後のピースなのだから」

●

シュレディンガー

マクスウェル

ラプラス

イグノラビムス

クドウ・マコト

クリュティエ

「話はわかったよ。正面衝突より遥かに勝算があると思う」

「ちなみにダメだった場合のリカバリー策も色々あるので、以前に比べるとだいぶ希望が見えたぞ」

犠牲が出ることに変わりはない。戦いも避けられない。

それでも確かに何かが変わったような、そんな気がした。

「不思議だね。ハンターはどうしてこんな答えを導き出せたんだろう?」

「ん……まあ、連中は一人ではないからな。あるハンターが言っておったよ。ファーザーの悲劇は、独りで抱え込んで仲間と相談しなかったことだ、とな」

その言葉にバニティーはなんとも言えない、悲しげな笑みを浮かべる。

「……だね。わたしやシュレディンガーが、もっとちゃんとしてれば良かったんだけど」

「あー、いや、そういう意味では……」

「ちゃんとわかってるよ。でもね、やっぱりわたし達は失敗したんだ。言葉を重ねることも、想いを伝えあうことも、恐れてしまった。ハンターさんの言う通りだよ。わたしたちは何よりもまず、お互いを頼るべきだったんだ。その過去から逃げちゃいけない。だから今度こそ、わたしは……」

悔しさを堪えるように拳を握りしめ、少女は頭を振る。

「お父様にこの話をしてみるけど……すぐには聞いてくれないかも」

「わかっておる。じゃからこそ、次の戦いで証明して見せるのじゃ。永遠に立ち向かうヒトの意思をな」

ナディアは咳ばらいをし、改まってバニティーと向き合う。

「バニティーには、他にも説得してもらいたい者がいるのじゃ」

「うん……クリュティエたち、だよね」

黙示騎士はファナティックブラッドという世界に紐づいた守護者だ。

もしもファナティックブラッドに住まう人々を救える可能性があるのなら、味方につけることもできるかもしれない……そう考えたのだが。

「たぶん、黙示騎士は仲間に出来ないと思う」

マクスウェルはハンターとの決着を望んでいる。

元々世界を守るために戦っているという意識も薄い。

「お兄ちゃんは話せばわかるってタイプじゃないよ。仮にハンターの方が正しいと理解しても、闘いによる決着を好むと思う」

ラプラスは自分の意思や感情で戦っているわけではない。

ファナティックブラッドという世界の命令に従っているだけなので説得の余地がない。

イグノラビムスはどちらかと言えばシェオル型歪虚に近い。

彼は世界の救済をそもそも望んでいない。人類に絶望し、その悪性を滅ぼそうと戦っている。

「一番話が通じる相手だけど、行動理念は相容れないと思う」

クドウ・マコトは、もしかしたら説明すれば手を貸してくれる可能性はある。

だが、猜疑心が強い彼が口先だけの理想論を鵜呑みにするとも思えない。

何らか現実的に問題解決を態度で示さない限り、理解は望めないだろう。

テセウスは新米の黙示騎士であり、邪神との繋がりが薄いだけあって説得の余地はある。

だが、テセウスは黙示騎士を転移させる能力を持ち、チームの中で重要なサポート役だ。裏切りを他の黙示騎士が許さないだろう。

「厄介なのはクリュティエで、たぶん全然話にならない」

クリュティエは冷静そうに見えて、黙示騎士の中で最も感情的に物事を考えている。

仮に多くを救える可能性があるとしても、少しでも犠牲になるものがある、何かを見捨てなければならないとなった時、冷静ではいられない。

「見捨てるという行い自体が、あの子のトラウマなんだよ。邪神の力で宇宙が再誕して、全てが救われる……その未来に縋らなければ心を保てない」

「仇花の騎士の後悔か……」

「誰よりもあの子が自分の矛盾を自覚してるし、それに苦しんでる。あの子を止めるには、やっぱり腕っぷしで黙らせるしかないって言ってた」

「……言ってた? 誰が?」

「あなた達の助っ人だよ。前にも言ったけど、賛同者は既に邪神の中にも存在しているの」

邪神の中にいるのは、邪神により観測された――或いは作り替えられた想い出のみ。

だが条件に合致する者は、ハンターのこれまでの冒険の中にも存在したのだ。

「あの子たちの、名前はね……」

●

邪神の体内に揺蕩う様々な“異界”。

終わりの日を繰り返す絶望に埋め尽くされた世界で、仮に己の間違いに気づいたとしても、それを一体どう正せばいいのだろう?

自分は世界に馴染めていない。この法則性にそぐわないイレギュラーだと自覚して、その何人が地獄から抜け出す勇気を持てるのか。

その世界も何度目かわからない終わりの時を迎えようとしていた。

イレギュラーとして覚醒した誰かが、その終わりを何度も何度も繰り返し観測し――そしてまた絶望する。

痛みも恐怖も枯れ果て、わかりきっている終焉をただぼんやりと眺めることしかできなかった。

シェオル型歪虚の群れが眼前まで迫っても、彼は逃げるそぶりすら見せない。

当たり前だ。だって逃げ場なんてない。必ず殺される。

だったら何もしない方がいい。じっとして、膝を抱えて、両手で耳を塞いでいれば――すぐに、すぐに終わって――。

「…………どぉ????っこいしょおおおおおおおーーーーーっ!!」

カレンデュラ

ザッハーク

メイルストロム

空から落ちてきたソレは、大地に打ち付けた拳から放つ衝撃波でシェオルを蹂躙せしめる。

「君、大丈夫!? 怪我はない!?」

無意味な質問だ。怪我なんて、死んでループすれば治るもの。

いや、そんなことより――こいつは誰だ? こんな事象、一度だって見たことはなかった。

赤いスカートと髪を風に靡かせて真っすぐに笑うその身体は、シェオルの憎悪に汚染されている。

振り返り、歪んだ左手を差し伸べる。そうしてずっと誰かに言ってほしかった、その言葉を――。

「もう大丈夫だよ。君を――助けにきたんだ!」

手を取ろうとしたその時、少女の背後からシェオルが襲い掛かる。

だが、その刃が少女に届くことはなかった。上空から降り注いだ閃光の雨が、次々に脅威を貫いたからだ。

「勝手に先行するのは構わんが……油断が過ぎるぞ、仇花の」

「いやー、ごめんごめん。一秒でも早く“助けにきた”って言ってあげたかったもので……」

もう片方もやはり赤いシルエット。だが、こちらは明確にヒトですらない。

赤い鱗を持つドラゴンは光の翼を収め、二人の傍に降り立つ。

「あんたたちは……僕たちと同じ、邪神に取り込まれた歪虚……?」

「そうだよ。そして君と同じ、間違いを自覚した“イレギュラー”さ」

黒く闇に覆われた空に、無数の光が雪崩れてくる。

外界からの干渉を受けて異界に産まれたひずみは、巨大なドラゴンを顕現させた。

「カレンデュラ、その少年は任せたぞ。私はメイルストロム様と合流する」

「オッケー! 気を付けてね、ザッハーク!」

光の翼を広げ、赤い龍は飛び去って行く。

それを見送り、赤い騎士の少女はニマリと笑う。

「さてさて少年。君の他にもいるんでしょ? この世界を変えたいと願っているイレギュラーが」

「イレギュラー……? それが、僕たちの名前……?」

「そうだよ。世界がループする限り、ここを凌いでも解決にはならない。だから……あたしたちに力を貸して」

少女の言葉は力強く、その眼差しはとても熱い。

だからだろうか。自然と手が伸びて、闇に歪んだ腕を掴んでしまう。

「僕たちは……どうしたらいいの? どうしたら……良かったの?」

何度ループしてもわからないんだ。

終わっていく世界に対して何ができたのか。どうすることが、正解だったのか――。

「簡単なことだよ」

立ち上がった少年を、騎士は暖かく両腕で抱きしめる。

「未来を信じて、諦めないで。みんなは絶対に来てくれるから」

「みんな……?」

「私の――大事な仲間たち、だよっ!」

過去から連なる願いを、祈りを、そして命を受け継いでくれた。

だから逃げない。

何が出来るのかもわからないけれど、可能性だけは、ゼロにしちゃだめだ。

「運命には負けない。そんなものはぶっ壊せるんだって、未来に教えられたから」

●

ファーザー

そして知ってしまった。目的も願いも何もかもかなぐり捨てて、それでも他者を抹殺したいという意志を。

どれだけ長い時間を彼らとの対話に費やしただろう。

彼らは決して受け入れない。理屈じゃない。終わってしまった何かに縋り、新たな旅路すら否定する。

信じたくなかった。認めたくなかった。これが既存宇宙の出した答えだと。

人類は度し難く醜悪で、その憎悪は未来すら焼き尽くしてしまうのだと。

「今の私に……敗北者たる私に、何が出来る……?」

可能性を信じ、可能性に敗れた。

自ら命を絶ち、闇に支配され、摩耗しきった心に去来する願い。

「願い……願い、だと? まだこの私に、そんなものが許されるとでもいうのか?」

勘違いするな。オマエはもう失敗した。

出来ることなど何もない。

運命に跪き、永劫の中で泣いて許しを乞え。

たったひとつそれだけが、オマエに許された償いだ。

宇宙の果て、異世界に浮かぶクリムゾンウェストを見つめ、男は無感情な瞳を細める。

(ああ――それでも。それでも許されるのなら……どうか最期に見せてほしい)

ぼんやりと口を開き、魅了されるように。

そっと、傷だらけの手を伸ばす。

「可能性を……宇宙の理すら覆す、高潔な魂を。この願いを託すに値する――命の答えを」

選ぶ事すら躊躇うような、重く苦しい血の宿業。

唯一無二の正解も、約束された未来もない。

苦しみの中、それでも選び取ったというのなら。

肯定しよう、その決断を。

振り返るなかれ。

ここに――第四の運命は開かれた。

(文責:フロンティアワークス)

南雲雪子

ダニエル・ラーゲンベック

トマーゾ・アルキミア

トモネ・ムーンリーフ

ユーキ・ソリアーノ

ベアトリクス・アルキミア

大精霊クリムゾンウェスト

ルビー

ナディア・ドラゴネッティ

ミリア・クロスフィールド

南雲雪子がそう結ぶと、広い会議室には静寂が訪れた。

どの作戦も作戦などと呼べないほど、強引かつ無茶苦茶なものばかり。

どれだけ議論を重ねても、それで勝ち目が増えているのか減っているのか。最早誰にもわからなかった。

「全戦力を投入しての短期決戦……ま、それしかねぇわな」

ダニエル・ラーゲンベック(kz0024)は大きな図体を丸めるように腕を組み、深く息を吐いた。

サルヴァトーレ・ロッソならびにダニエルの役割はひとつだ。

何があろうとも絶対に、ハンター部隊を邪神の中枢へと送り届けること。

二言はない。その任務は“何があろうとも”――どれだけの犠牲が出ようとも、ロッソが沈もうとも、絶対である。

「ワカメ頭やらなにやらに改造してもらったロッソだが、いくらなんでも今回は決死戦だ。行きはいいが……ハンターに帰りを保証してやれんのが心残りだ」

5年程度の付き合いだが、ロッソは彼にとって思い入れのある船となった。

何度もハンターと共に戦場を飛んだし、トンデモバトルも繰り広げた。

改修を繰り返し、今や人類の兵器としては最大最強クラスとなったロッソでも、今回の戦いは厳しいだろう。

「確認するが、邪神の体内への突入にはロッソを使うしかないのか?」

「正しくはロッソ単体では不可能じゃな。邪神の外殻を破壊し、空間の裂け目から内部へ突入する――大精霊の力も併せねばな」

トマーゾ・アルキミア(kz0214)が補足する通り、基本的に邪神の外殻破壊は生半可な火力では達成できない。

青龍を搭載したロッソによる主砲(ドラゴンブレス)に大精霊のマテリアルを上乗せして破城槌と成すのだ。

「やれやれ……ロッソが潰れたらそもそも作戦終了か。シビアすぎるぜ」

「邪神に到達するまでの旅路は、我らムーンリーフの象徴――ニダヴェリールの守りを当てにしてもらいたい」

トモネ・ムーンリーフは力強く語る。

「ニダヴェリールのメンテナンスは完了している。反重力バリアの絶対防御は、トマーゾ教授の調整で更に高まった。いかに邪神が強力であろうとも、必ず守り抜いて見せよう」

「計算上は邪神翼クラスの対界攻撃であるメギドフレイムも完全の無力化出来ます。リアルブルーを取り戻すため、私達が希望の盾となりましょう」

ユーキ・ソリアーノは紆余曲折を経て、現在はニダヴェリールの操縦をトモネと共に任されている。

「もとよりニダヴェリールは地球防衛のため、そして世界に希望をもたらすために作り出されたものだ。至らぬ我らだが、財団の悲願を叶えさせてほしい」

「ニダヴェリールの絶対防御であれば、少なくとも一方的に遠距離砲撃で殲滅される危険性はなくなります。心より感謝致します、トモネさん」

「礼には及ばぬ。むしろ、感謝しなければならぬのはこちらの方だ」

雪子の言葉にトモネは穏やかに微笑みを返した。

「その後は?、私とリアルブルーくんの出番ね?!」

「ああ……一応最後にもう一回確認するけど、君ってば本気でアレやるの?」

「本気(マジ)も本気(マジ)よ?!」

ベアトリクス・アルキミア(kz0261)が元気よさそうなので、いっそうリアルブルー(kz0279)は引く。

リアルブルーは地球の凍結を部分的に解除し、機能停止状態で保存されている「使徒」の一斉起動を行う。

これで地球側からも挟撃を行い、邪神の戦力を分散する狙いだ。

一方、ベアトリクスはというと……。

「いや、もう考えるのはやめよう……君がいいって言うんだもん、僕にはどうしようもないよ」

「ベアトリクスさんがすみません……」

「え?? なんでルビーが謝るの??」

「なんとなくですね……。ただ、例のアレをやることで不足する能力は、私がバックアップしますので」

ルビー(kz0208)がぺこぺこと方々に頭を下げるも、ベアトリクスは気にしない様子であった。

「本当にサイコパスだな……」

「ま……まあ、邪神という超質量の存在に対しては有効だとは思うがの」

ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)も若干引き気味でフォローしつつ。

「そして、宇宙空間を一気に突っ切って邪神の腹を食い破る、と。そして守りに関しては、四大精霊の力を借りる」

これまでなるべく力を温存してきた四大精霊だが、その力は並の精霊とは比べるべくもない。

その四体の力を使い、引き続き邪神の侵入経路をなるべくグラウンド・ゼロに限定し、防衛線を構築する。

だとしても、世界各地に出現するシェオル型の数は激増する見込みであった。

「世界各地への警告と避難誘導は続けていますが……それこそ世界規模の災害ですから。避難所を用意するのも一苦労です」

ミリア・クロスフィールド(kz0012)の言う通り、グラウンド・ゼロに集めきれない転移攻撃は世界各地にランダムで行われることになる。

邪神を倒したところで帰るべき世界が亡くなっては意味がなく、必然的に各国の戦力は自国の防衛に当てる格好だ。

かつ、ハンターなどの主戦力はグラウンド・ゼロの防衛または邪神体内への突入に費やされる。

「各地の防衛には、元強化人間の方々や、リアルブルーから避難してきた新人ハンターさんが当たることになります」