ゲスト

(ka0000)

【幻魂】影との戦い

マスター:四月朔日さくら

- シナリオ形態

- ショート

- 難易度

- やや難しい

- オプション

-

- 参加費

1,500

1,500- 参加制限

- -

- 参加人数

- 4~8人

- サポート

- 0~0人

- マテリアルリンク

- ○

- 報酬

- 多め

- 相談期間

- 5日

- 締切

- 2016/03/14 15:00

- 完成日

- 2016/03/18 06:24

このシナリオは5日間納期が延長されています。

みんなの思い出

思い出設定されたOMC商品がありません。

オープニング

蛇の戦士シバが遺した霊闘士の技。

ハンター達は、幻獣の森に住む大幻獣『ナーランギ』より技の正体は霊闘士の奥義であると教えられる。

奥義を取得できるのは、厳しい試練を潜り抜けた霊闘士のみ。覚悟を決めたハンター達は辺境各地に点在する『魂の道』に向かって歩き出した。

●

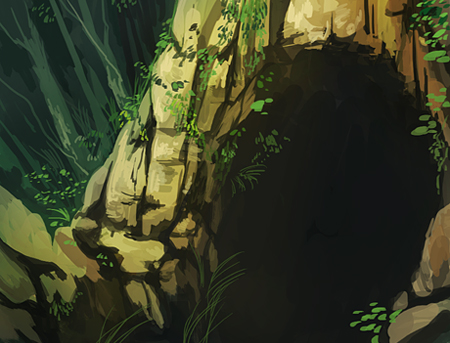

――そこは、人の近づくことも少ない、小さな洞窟。

何故放置されていたのかも忘れ去られているくらいの場所である。

しかし、――そここそ『魂の道』と呼ばれる場所の一つであることが、ナーランギの言葉により判明したのである。

『魂の道』の情報は、ナーランギとの接見のあとすぐに、『ガーディナ』にも持ち込まれた。辺境で活動するハンターたちの拠点とも言える辺境ユニオン『ガーディナ』には、その性質ゆえか幻獣がらみの情報は一足早く届くことが多い。

「その中の一つが、ホープからもそこそこ近いところにありましてね。地図をお渡しします」

ガーディナでリムネラを補佐しているジーク・真田(kz0090)がそう言ってハンターたちに地図を手渡した。なるほど、確かにホープから歩いて半日もかからない場所に、『魂の道』の一つがあるらしい。

「現地調査は出来ていませんが、ホープの近くに洞窟があるという情報もこれまで聞いたことがなくて……どうやら周辺の部族からも忘れ去られていたようです」

場所が場所だけに、ガーディナ側から依頼、と言う形なのだという。

もし危険な場所なら、下手に付近の部族たちにも近寄らないように注意喚起をするとのことだった。

「『魂の道』の試練にはかなりの危険が伴う、とも聞いています。どうか、皆さんがその試練を乗り越えられるよう、祈っています」

ジークは頭を下げた。

●

――そして、ハンターたちは『魂の道』だと言う洞窟に向かった。

決して大きくはない。踏破するのにも、さほど時間がかかるとは思えない。

が、――突如ひんやりとした冷たい空気が彼らを包み込んだ。

そして、それぞれの耳に届く、悲しげな、そして陰鬱な声。

《どうしてここに来たの》

「え……」

彼らは思わず周囲を見渡す。――声の主は、いない。だけど、どこか聞いたことのある声。だって、

《可哀想だね。君たちは、ここで――》

その声は、己のそれに、酷似していて。

気づくと目の前には、長くのびた自分の影、それが薄暗い笑いを浮かべてハンターたちの前に立ち尽くしていた。

《戦うんじゃないよ》

《血と肉の戦いじゃないよ》

《だってこれは、心の戦いだからね》

『影』の自分たちはそう言って、にやっと笑った。

ハンター達は、幻獣の森に住む大幻獣『ナーランギ』より技の正体は霊闘士の奥義であると教えられる。

奥義を取得できるのは、厳しい試練を潜り抜けた霊闘士のみ。覚悟を決めたハンター達は辺境各地に点在する『魂の道』に向かって歩き出した。

●

――そこは、人の近づくことも少ない、小さな洞窟。

何故放置されていたのかも忘れ去られているくらいの場所である。

しかし、――そここそ『魂の道』と呼ばれる場所の一つであることが、ナーランギの言葉により判明したのである。

『魂の道』の情報は、ナーランギとの接見のあとすぐに、『ガーディナ』にも持ち込まれた。辺境で活動するハンターたちの拠点とも言える辺境ユニオン『ガーディナ』には、その性質ゆえか幻獣がらみの情報は一足早く届くことが多い。

「その中の一つが、ホープからもそこそこ近いところにありましてね。地図をお渡しします」

ガーディナでリムネラを補佐しているジーク・真田(kz0090)がそう言ってハンターたちに地図を手渡した。なるほど、確かにホープから歩いて半日もかからない場所に、『魂の道』の一つがあるらしい。

「現地調査は出来ていませんが、ホープの近くに洞窟があるという情報もこれまで聞いたことがなくて……どうやら周辺の部族からも忘れ去られていたようです」

場所が場所だけに、ガーディナ側から依頼、と言う形なのだという。

もし危険な場所なら、下手に付近の部族たちにも近寄らないように注意喚起をするとのことだった。

「『魂の道』の試練にはかなりの危険が伴う、とも聞いています。どうか、皆さんがその試練を乗り越えられるよう、祈っています」

ジークは頭を下げた。

●

――そして、ハンターたちは『魂の道』だと言う洞窟に向かった。

決して大きくはない。踏破するのにも、さほど時間がかかるとは思えない。

が、――突如ひんやりとした冷たい空気が彼らを包み込んだ。

そして、それぞれの耳に届く、悲しげな、そして陰鬱な声。

《どうしてここに来たの》

「え……」

彼らは思わず周囲を見渡す。――声の主は、いない。だけど、どこか聞いたことのある声。だって、

《可哀想だね。君たちは、ここで――》

その声は、己のそれに、酷似していて。

気づくと目の前には、長くのびた自分の影、それが薄暗い笑いを浮かべてハンターたちの前に立ち尽くしていた。

《戦うんじゃないよ》

《血と肉の戦いじゃないよ》

《だってこれは、心の戦いだからね》

『影』の自分たちはそう言って、にやっと笑った。

リプレイ本文

●

「霊闘士の奥義、かぁ……僕にも習得できるかな? でも、お伽噺の試練だなんてわくわくするね!」

そう言って暢気そうに笑っていたのはルスティロ・イストワール(ka0252)。お伽噺を書いて生活をしていた彼にとって、これほど胸の高鳴る依頼はない。

今回の参加者は全員が霊闘士、と言うわけではない。『魂の道』の試練を突破することを目的としている為、そこにこだわる必要はないと認識した参加者が多いようだった。

と、Holmes(ka3813)が足を止めた。

「なにか……来るようだね……」

声を潜めてそう言うと、じっと気配のするほうを見つめる。

そこに現れたのは――八つの、『影』だった。

黒い『影』は、八人のハンターたちの前で、昏い笑いを浮かべている。

影の姿は見えないのに、口元だけがいやに赤く浮かび上がっていて、薄気味の悪い笑みを浮かべているのがわかるのだ。

「な、なんじゃ、アレは……」

嫌悪感を伴うような声で思わず呟いたのはヴィルマ・ネーベル(ka2549)。青い髪を振り乱して、周囲に問いかけるようにする。

「わからない……けれど、あれが『試練』のようだな」

表情を変えぬまま低い声で、慎重そうにオウカ・レンヴォルト(ka0301)が、言う。

全員、思わず武器を構える。しかし――

《ここでの試練は――》

《肉の戦いじゃないよ》

《心との戦いだよ》

《君たちが、忘れたい、あるいは忘れてしまった、そんな『過去』や『陰』と向き合ってもらうことだよ》

頭に直接響いてくるような声に、全員息をのむ。

そうしている間に、『影』は、少しずつ姿を変えていく。

ほとんどのものにとっては、見覚えのあるものに。

その姿を見て、足が震える者もいた。

そう、その姿はほとんどの場合、かつての己の姿に酷似していたから。

むろん、今とは違う。ヨルムガンド・D・アルバ(ka5168)の前に立つ『過去』は、射貫くような金の瞳をしていたり、他にも髪の長さや色が違うものは少なくなった。

見覚えが無い――そう思っているのはクィーロ・ヴェリル(ka4122)だ。彼はリアルブルーからの転移者であるが、それ以外の自分に関わるすべての記憶を喪っている。

だから、目の前にいるどこか狂犬じみた雰囲気の男が大剣片手に近づいてきても、それが自分自身とはっきり認識できず、困惑の表情を浮かべている。

――さあ、君たちの『想い』を見せて?

『影』たちは、そう言ってまたにたりと口元を歪ませた。

……ここからはそれぞれの戦いになる。

戦いと言っても、肉体を傷つけるものではない。

八人は、どう対処するのだろうか。

●

まず動いたのは、ルスティロだった。はじめこそ驚いた顔をしたものの、すぐに興味津々な瞳で『影』を見つめ、そして触れようとする。残念なことに『影』は明確な実体があるわけではないので、きちんと触れることは出来ないのだけれど。それでもその存在にひどく興味を持ったルスティロは、魔術書を開いてメモをはじめようとしている。まるで何かの取材のように。

「それで? 僕はいったいどんな『闇』を持っていると言うんだい?」

すると、『影』はまるでルスティロ本人のように、ひどく愉快そうに笑った。

《僕は、君の『そう言うところ』だよ》

楽しそうに、ひどく楽しそうに。

そう、ルスティロと同じように。

ルスティロは言うほど、昏い『過去』を持っている、と言うわけではない。

むしろ、現在進行形で、危うい部分を持っている。

それはどういうことかというと――

《君は、たとえ危険な試練でさえ、物語の一ページと同じ扱いだ。自分自身の純粋なる興味に従って、危険を顧みたりなんかしない。つまるところ――現実に向き合っていない》

『影』は、笑う。

ルスティロ自身もはっきりとは気づいていなかったであろう、彼の『陰』。それは、一つことに集中しすぎると猪突猛進してしまい、挙げ句物事を『物語』としてとらえてしまう、そんな悪癖。

『物語』は、現実とは異なる。

現実は、『物語』のように理路整然としているわけでもなく、ハッピーエンドになるとも限らない。世界は不完全で、それを少しずつ作っていく、それが世界の住人達。

『影』は、更に言葉を続ける。

《君は自分の世界に、欲望に囚われた存在だ。そんなの、歪虚とどこが違う? あの古都の領主や髑髏の道化を気にしたのも、彼らの自分勝手さや歪んだ価値観を、それらを『理解できる』からだろう? 自己嫌悪でしかないね。もういっそ、君も歪虚となって世界の終焉を描けばいいんだ。美しい、歪んだ結末を。あるいはその方が向いているんじゃないのかな?》

ルスティロは――それを静かに聞いていた。魔道書を持つ手にわずかに力を込め、しかしそれでも書く手を止めることはせずに。

『影』の言うことはもっともだ。一つ一つの言葉が、ルスティロの心に突き刺さっていく。しかし、彼はペンを動かす手を止めなかった。そして『影』への質問も、止めなかった。

やがて、ルスティロは答えとなる言葉を絞り出す。

「……確かに、自分には物語以外どうでもいいのかも知れない。そしてそれは、人として正しいとは言えないかも知れない。でも、すべての物語は楽しまれる為にある。……読み手がいて、はじめて成立するんだ」

彼はそこで一旦言葉を切る。そして顔を上げ、影を直視した。曇りのない眼差しが、決意の固さを物語るかのように。

「だから平和を、すべてが本当に『物語』になる、そんな未来を願うんだ。……自分勝手だろう? ああ、その通りさ」

『影』の言葉は、否定できない。でも、と彼は笑った。

「それが分かった上で、闇に打ち克つ物語が好きなんだ。だからね、そちらに『堕ちる』のは好みじゃないんだ」

さらさら、と音がする。『影』が、その姿を留めなくなっていく。やがて、『影』は――砂のように、朽ちていった。

「だから、さようなら。――影の僕」

ルスティロの言葉は、力強かった。

●

「……次は、ボクに」

そう言って前に出たのはアルト・ヴァレンティーニ(ka3109)だった。その声に対応するように、『影』が一つ、前に進み出る。

そして、嗤った。

《キミは、本当の自分から逃げているだろう。本当の自分がどうしようもない『臆病者』で、その弱さから逃げているだろう?》

「……ッ!」

言い当てられたくない、隠したい自分を言い当てられ、アルトは言葉を詰まらせる。

かつて、彼女には護ることのできなかった人がいた。手の届く範囲をすべて護りたいと想うようになったのも、それがきっかけだ。本来、彼女は戦闘中に躊躇いというものをあまりもたない。たとえ、目の前で親友や家族が死んでも感情は揺れず、その死をむだにしないようにと、泣いたり嘆いたりするのも終わってからと考えている。

でも、それは彼女の強がりとも言えた。

喪われた命を悲しまないわけがない。むしろ、『あの子』を守れなかったそのときから、自分の手が届かない、その恐怖を知ってしまった。力不足ゆえにてのひらから零れ落ちていくいのちの存在に、気づいてしまったのだ。

でも、その弱さを認めたくなくて、弱さをそのままに『強く』なった。そう、一年半前とでは別人と言えるくらいに強くなっている、そう自信がある。――それでも心は焦りを隠せない。かつての弱かった自分を、そして今も心に居座る弱い自分を認めたくなくて、その弱さを見なかったことにして、『護ることのでいなかった』という恐怖から目を塞ぎ耳を塞ぎ、逃げ回っているのだから。

《ある歪虚は、傲慢の歪虚は、キミを『強き者』として誘ったね。それがどういうことかわかるかい? 今もキミの中でみたされない、『強さへの渇望』、それが『臆病』からの裏返しだと言うことを、そして心はまだ未熟で堕ちやすいと、そう見透かしていたんじゃないのかい? そうは思わないかい?》

『影』は、彼女の弱さを的確に言い当てる。そう、それは彼女自身も感じていたこと。しかし、アルトは胸元に手を当て、そして『影』を睨む。

「今戦えているのは、両親の徹底した教えで、戦いの際の余計な感情を排除できていたから。そして自分より強い人がいるのを確認して、先に言い訳を用意できていたから。……それと、ともに強くなろうという、切磋琢磨している友たちがいたから」

一旦そこで言葉をとぎると、アルトの目はわずかに伏せられた。

「ボクの、満たされない強さへの渇望は、ひとりで立っている人たちへの『本当の強さ』への憧れだ。……だって、誰かに縋ったままの自分が、本当に強くなれるだろうか? 答えは、否だ」

そこまで一気に言って、彼女はまた『影』を見据える。

「ボクの求める『強さ』はそれじゃない。巨木のように揺るがない、逃げないという強さだから。たとえ『影』の言うことが本当の自分の心の内だとしても、弱さを認めず逃げて、そして手にした強さは本当にボクの求める強さじゃない。だから、」

ふだんの彼女、戦う彼女からは見られない、悲痛にも思える言葉が響いた。

「だから、もう一度だけチャンスをくれないか。ボクはキミ――ボクの弱さと一緒に、強くなっていきたいんだ」

そう言うと、『影』はくすり、と嗤った。

《……そう。弱さを認めて、それに真っ向から立ち向かうんだね。気に入ったよ。ボクはキミを認めよう》

そして『影』はまた、さらさらと砂となって消えていった。

●

《やぁ、はじめまして。なにもないところですまないね。ボクが誰かは……うん、もう予想できているみたいだね》

ホームズにそう笑いかけるのは、彼女の『影』。

「ああ、キミはボク自身だろう? キミはどんなボクを見せてくれるんだい?」

ホームズがそう言うと、『影』はぱちんと指を鳴らす。そして、にやりと嗤った。

《堅苦しいのもなんだ、チェスでもどうかな? もっともここには駒も版もないが、口頭でも出来なくはないだろう?》

――なるほど、自身と向き合えと言うことか。いかにもボクらしい前口上まで付けて。

ホームズは口元をわずかにほころばせた。こういう相手は、決して嫌いじゃない。

「それじゃあ、お手柔らかに頼むよ」

そう言って、二人は語りはじめた。

《……さて、キミが家を飛び出して何年になるかな? そうだね、もう七十年近い。姓を名乗ることは禁じられ、親に与えられた名を捨て、書に記されたそれを名乗り……キミは『それ』になることはできたかい? 出来やしない。所詮キミはまがい物にすぎないんだからね。彼の英物になろうだなんて、烏滸がましいとは思わないのかい?》

はじめに口火を切ったのは、『影』。向こうには、ホームズの本当の弱さが分かっているのだから、先手を取るのはお手の物なのだ。

《『ごっこ遊び』は、もう十分楽しんだだろう? もうそろそろ、家に帰る時間じゃあないか?》

『影』はそう言うと、楽しそうに口元を歪めた。

「所詮は『ごっこ遊び』、か……。いまだに上達しない腕前を見せられては、たしかにそうだと頷くほかないかも知れない」

ホームズはそう言う。しかしね、と言葉を続けながら。

「しかしね、それは間違っているよ。ボクは、彼になろうとしたわけじゃあ、ない。彼のような自由人になりたいが為に、名を、……キミを、捨てたんだ」

リアルブルーから流れ着いた書物に感銘を受け、自らをそれになぞらえるようにして生きたいと願い、それまで持っていたすべてを捨てて今の生活を謳歌しているホームズ。

書物の主人公であった『彼』も、全くの自由気ままというわけではない。しかしそれでも彼に憧れ、そしてホームズ自身も今の生活に満足している。だから――きっとこれでいいのだ。

「さて、■■■■。これにて終いだ」

彼女はそう言うと、目を細めた。

《勝てた勝負だろう?》

『影』も笑う。

――ステルスメイト。

この勝負には勝者も敗者もない。互いは互いを受け入れるしかない、そんな結末。

「勝敗を決するよりも、相手を迎え入れる方が難しいだろう?」

ホームズは微笑んでいた。やさしく、やさしく。

『影』に、手を差し伸べる。――過去の自身を、受け入れる為に。

《ふふ、楽しかったよ。またいつか、勝負が出来るといいね》

『影』はそう言って、砂となり、姿を消した。

●

オウカの前に立ちふさがっているのは、かつての彼の姿だった。

鋭い眼光と他者を寄せ付けがたい雰囲気を持った、そんな男。

今はずいぶんと雰囲気の柔らかくなったオウカだが、かつてはそう、見た目だけで恐れられるような存在だった。

何もしていないのに恐れられ、疑われ、嫌悪され、悪と決めつけられていた、オウカ。

もともと、リアルブルーでは巫覡をしていた彼。それもあってなのだろうか、彼の纏う雰囲気は常人に畏怖を起こさせるものであったのだ。

《……本当は》

『影』は、語る。

《本当は、今、周りにいる者もそうなのだろう? 力があるからうわべは取り繕っていても、内心では違うと思われている――そう思っているんだろう?》

オウカはすぐに言い返せなかった。『影』は、言葉を続ける。

《利用価値があるうちはいいかもしれない。しかし、用が済めばきっと、切り捨ててくるだろう。信じるから、裏切られる。お前は孤独じゃなきゃ駄目なんだ。分かっているんだろう? 分かっているなら、裏切られる前に裏切ってやれ》

『影』の言葉は、辛辣でいて同時に甘い。

たしかにそうすれば、と思いたくならないわけではない。しかし、とオウカは思う。そしてしばしの沈黙の後、言葉を出した。

「……確かに、リアルブルーにいた頃は、家族以外は俺のことを勝手に恐れ、決めつけ、悪であると非難された。あの頃の俺ならば、その言葉を鵜呑みにし、裏切り、拒絶し、孤独を選んでいたかも知れない。俺に友人なんて出来るはずはない、と」

けれど、とオウカは言葉を続けた。その声は、何かを振り払うかのように力強いものだった。

「だが、この世界に来てその考えは砕け散った。こんな無愛想をかわいいと扱う仮面のユニオンマスターに始まり、忌避どころか共にいることを面白い、あったかいと評して肩を並べてくれる友人達。それに――こんな己を受け入れてくれた、愛しい人」

青年は、静かにそんな面々の顔を思い浮かべて、そして口元をわずかに緩ませる。

「この世界に来て忌避なく出逢い、出遭った人たちに触れるにつれ、分かったことがある。それは周りが恐れていた以上に、自分自身が周りを恐れ、そして周囲と壁を作っていたことだ。そして歩み寄ってもらうには、まず自分から歩み寄ることこそが大切なのだと。むろん、その過程で酷い目に遭うかも知れない、裏切られるかも知れない。でも大丈夫だと、問題ないと、断言できる」

《根拠は?》

『影』が問う。

「根拠はない。ただ、直感がそう告げるだけだ。だけど、だからこそとも言える。お前が『俺』なら、理由も根拠も、それで十分……だろう?」

オウカの言葉に、『影』ははっと笑う。

《その通りだ。お前は、先を見据えることができた。合格だ》

そして、オウカの『影』は、消える。

●

『影』に対し、震えが止まらない――ヴィルマは、そんな不安げな表情で、『影』を見つめていた。

『影』は、十年前の彼女の姿をしていた。歪虚に屋敷が襲われ、家族皆殺しに遭う中、彼女一人が生き残った、あの忌まわしき事件の時の。

あのとき、歪虚は彼女を気に入って殺さなかった。その歪虚は『目』に執着する気質で、偶然見かけたヴィルマの透き通るような水色の目を気に入り、それを独占したいが為に行なった殺戮。

間接的に、ヴィルマが殺したと言われても、反論が出来ない事実。

だから、彼女は可愛いと言われることが、綺麗と褒められることが怖くなった。家族を失った理由は自分にあり、その自分には家名を名乗る資格も、幸せになる資格も、ないと、そう思っている。

今、ヴィルマの顔の右側には大きな傷が残っている。歪虚に襲われたときに受けたものだ。普段はそれを隠しているが、目の前の『影』には、その傷がない。昏い『影』だが、ヴィルマにはわかる。

その『影』が、とろりと声を出した。

《ねえ……貴女のせいで、みんな、みんな死んだの……お父様も、お母様も、使用人のみんなも……可哀想に、ねぇ?》

十年前に引き戻そうとする言葉たち。最近やっと感じられるようになった幸せを、また無残にもこわされるのではないか――そう怯えてしまって、心のどこかでその幸せを拒絶していたヴィルマの隙を、『影』は的確についてくる。

《貴女が幸せになると、周りの人が死ぬだけ。そう、お父様達みたいに》

――可哀想ね、貴女。

『影』はそう言って、口元を歪める。

「や、やめるのじゃ……やめ、やめて……思い出させないで……ッ!」

跪き、頭を抱える。彼女の口ぶりが、少しずつ変わっていく。――今の飄々とした口調から、十年前のおどついたお嬢様のものへと。

《おやおや、どうしたのかのう? 口調が昔に戻っておるが……くくく、結局そなたは何も変わっておらぬのじゃ。なぁんにも、な》

ヴィルマは耳を塞ぐ、目を閉じる。『影』の言葉は辛辣で、聞きたくもない。姿も見たくない。それでも、まるで頭に響くかのように届く言葉。

しかし、そのたびに脳裏をよぎるのは、友人と呼べる仲間たちの『ヴィルマに会えてよかった』という言葉や、些細だけれど幸せな、楽しかった思い出たち。

いや、過去のものと切り捨ててしまうのはまだ早い。ヴィルマは、よろよろと立ち上がって、血を吐くような声で叫んだ。

「……私に、会えてよかったなどと言ってくれた人がいる。私と、一緒に笑ってくれる人も……私を本気で怒ってくれる人も……私には魔法がある……無力でも、命がけでその人達を守れるから……だから……!」

そして、ヴィルマは笑った。にまり、と。まさしく魔女らしい笑顔で。

「……だから、『我』が本当に……みなを守れる強い霧の魔女になれたら……そうしたら、『私』も……幸せになって、いいかな……?」

いつもの調子を、少しずつではあるが取り戻して。そして彼女は笑う、過去を受け入れるように。

《……貴女、強くなったわね。私は、貴女を信じようと思うわ》

《影》はそう言うと、ぐずぐずと溶けおちていった。

●

烏丸 涼子 (ka5728)は、依頼を受けたことを後悔しはじめていた。

(こういう手合いの、苦手なのよね……)

いわゆる脳筋、と言われてしまうタイプの彼女としては、言葉は悪いが暴力で解決の出来ない依頼は得意としていない。だから、『試練』の内容を知って逆に顔をしかめてしまったのだが――

そんな彼女の前に現れた『影』は、寂しそうにみえた。

その表情に、涼子自身、覚えがある。帰ってこない相方を待って待って孤独に震えていたあの頃の自分の顔そのものだ。

あの頃の涼子は絶望を怒りへと換え、破壊だけを望んでいた。

相方の復讐に励み、けれどその最中にも人を助け、やがて戦うべき相手である歪虚と戦う決意をした。

《――でも、それはぜんぶ孤独を紛らわせる為、そうでしょ?》

『影』は静かに言う。

《みんな、自分との戦いで苦しんでいるわ。さぁ、抱きしめてあげて。貴女がそうして欲しかったように、やさしく……》

――誰かの孤独を満たすことが出来れば、心を救うことが出来れば、きっと彼女自身も救われるから。

甘い言葉で誘惑する、『影』。しかしそれはただの代償行為だ。涼子自身の孤独は、更に深まることになるに違いない。

そして、悔しいけれど――涼子はそれを否定できない。

「……でも」

ぎりり、と彼女は歯がみする。

「人間は、生きていればお腹がすく。働いて食べものを得なければならない。だから、お腹がすいてごはんが喉を通るうちは、どんな出来事も些末時にすぎないんだ」

そう、生きているうちに起きる出来事は、きっとどれもこれもちっぽけで、やがてそんな出来事は心の傷もろとも忘れ去られていくだろう。

そしてどんな辛いことでもそんな『過去』になった時点で、乗り越えたも同じといえる。

「『影』の私、仲良くしましょう。私が彼を喪ったあの日に自棄を起こさなかった、その段階で貴女は私の一部でしかないのだから……それに、私の人生がどれだけむなしくても、生きていくことに変わりはないわ」

そう、涼子は微笑む。

まだ、彼女は立ち直りきれていない――それは涼子自身も分かっていることだ。でも、それを受け入れることこそ、いまはきっと大事なのだ。

薄情だと責められても仕方がないとは思う。しかし、それはもはやトラウマではない。次の一歩を進む為の、原動力なのだから。

《……そう言うころにしておいてあげる。貴女のことは、私が一番知っているのだしね》

『影』は笑う。その笑みは、『負けた』という表情ではなかった。

きっと――涼子と『影』の戦いは、ドロー。

●

金色の瞳をした『影』と見つめ合っているのは、ヨルムガンド。その瞳は、攻撃的な光を宿している。

「お前、は……」

ヨルムガンドは、震える声で尋ねる。彼は、記憶の欠落が存在している為、確かに自分と同じ顔であるにも関わらず、粗暴な言葉遣い、そして攻撃的な雰囲気。いかにも情緒不安定という雰囲気の顔で、『影』はケラケラ笑う。

《ははっ、なんだそりゃ? 悪党の次は正義の味方ごっこかよ。弱者をいたぶる悪魔、それがお前の姿だろう?》

『影』は自分の過去を知っている。そしてそれを暴くことが出来る。ヨルムガンドにとって、それは恐怖でしかない。

《今のお前は偽物だよ。お前の敵は人間だろう? 歪虚になって力を手に入れれば、誰も逆らえなくなるんだぞ?》

影はそう言いきると、下卑た笑いを浮かべた。

「違う……違う」

ヨルムガンドはそう言うが、それを否定しきれない自分がいるのも確かだった。周囲の人間が怖く、誰もが敵に思える。そして『見られる』ことが苦痛で仕方がない。

他者視線恐怖症。彼を一言で表すとこうなる。だからいつも視線を逸らしているのに。言葉数も多い方ではないのに。

――でも。彼は勇気を振り絞り、声を張り上げた。

「今の俺には仲間がいる。お前が知らなかっただろう「優しさ」を教えてくれた人たちだ。おれは、彼らを護る為にハンターになったんだ……だから俺は、お前という過去を切り捨てて、進む必要が、ある」

と、『影』は拳を振り上げた。しかし、それは空を切る。

《もう少しだった……もう少しだったんだ。あいつが……兄さんが邪魔をしなければ、俺は歪虚になれたはずなのに!》

悲痛な叫びを上げて、『影』は消える。しかし、ヨルムガンドの胸には言いようのない感情がこみ上げていた。

(――兄さん……)

彼を虐め貶し、優越感に浸っていたかつての自分。

それは本当に楽しかったのだろうか。

それとも、空しかったのだろうか。

●

記憶のないクィーロにとって、目の前の『影』が自分とは認識できずにいた。確かに自分に似てはいるが、分からない。

しかし『影』は狂犬じみた笑みをたたえたまま、問答無用にクィーロに大剣を振りかざした。襲われる――そう思った次の瞬間、彼は思わず手が出ていた。

襲われるから、やり返す。倒す。それは単純きわまりない思考。

「……っんだ、こいつ! 問答無用かよ!」

相手が《自分》と認識できないものの、ひどい不快感だけは理解できる。身体はまるで『影』を完膚なきまでに叩き伏せたいかのように、勝手に動く。残虐、と言う言葉がしっくりくるくらいに。

「おめぇが誰だかしらねぇが、おめぇの存在は不愉快だ! 欠片も残さず、死ね!」

記憶がないというのはある意味幸せなことかも知れない。

記憶がないからこそ、彼の中に宿る『闇』を、彼自身は認識できない。ただ不快だから、叩くだけ。『影』に囚われることがないまま、彼はあっという間に『影』をたたきのめしていた。普段とは、まるで雰囲気が違うかのように。

しかし――『影』は、一筋縄で終わる存在ではない。

クィーロに、呪いとも言える言葉を吐き捨て、そして消えたのだ。

《ははは! そうだ! お前はそう言う人間だ! それがお前という人間の本性なんだよ! 記憶を戻さないのも、この『俺』に戻るのがいやだからだろ……!》

笑い声は、頭の内側に響き渡る。

そして、そこではじめて気づいたのだ。彼が対峙した存在、それこそ己の『影』であったことに。

「……俺は……僕は……いったい、」

『影』を消滅させることは出来ても、心に巣食った『闇』は、クィーロを少しずつ蝕んでいく。自分自身の残虐性、そして『影』の遺した言葉……それらが、クィーロを苦しめる。いったい自分はかつてどんな人物だったのか、思い出せないことに恐怖を抱く。

「大丈夫?」

彼の変化に気づいた仲間たちが、声をかける。しかしクィーロは両手をわなわなと震わせ、そして力なく呟いた。

「……駄目だ、思い出せない……何も思い出せない……なのに、どうしてこんなに頭が痛いんだ……!」

震える手で頭を抱え込むように掴み、がたりと膝をつく。

――自分は本当に、今の友たちとともにいていいのだろうか?

――失ってしまった記憶は本当に取り戻すべきなのだろうか?

『影』がクィーロに穿った穴は、あまりに大きかった。

●

と――

『八人中七人。まずまずの合格と言えるでしょう』

洞窟の奥から、重々しい、しかし優しげな声がする。

洞窟の中に潜む、大幻獣とかだろうか? その真相は分からない。

ただ、オウカとアルトがよろよろと足を進めると、その最深部にきらりと輝くものがあった。

きっとこれこそが、『祖霊の欠片』と呼ばれるモノなのだろう。

美しい光をたたえたそれは、膨大なマテリアルを秘めていることが遠くからでもわかる。

『さあ、試練は終わりました。貴方たちの勇気を信じ、これをお渡ししましょう。――どうか、奥義を手に入れられますよう、祈っています』

声はそう言うと、ふっと消えた。洞窟内部の気配も、すべて消え去る。

――試練は終わった。

むろん、全員が全員、成功したとは言いがたいだろう。

けれど――己と向き合うことで、きっと何かを見いだした者は多いはずだ。

それが吉と出るか凶と出るか、分からないけれど。

それでも――進む道は、決まっている。

進もう、己の信ずる道を。

「霊闘士の奥義、かぁ……僕にも習得できるかな? でも、お伽噺の試練だなんてわくわくするね!」

そう言って暢気そうに笑っていたのはルスティロ・イストワール(ka0252)。お伽噺を書いて生活をしていた彼にとって、これほど胸の高鳴る依頼はない。

今回の参加者は全員が霊闘士、と言うわけではない。『魂の道』の試練を突破することを目的としている為、そこにこだわる必要はないと認識した参加者が多いようだった。

と、Holmes(ka3813)が足を止めた。

「なにか……来るようだね……」

声を潜めてそう言うと、じっと気配のするほうを見つめる。

そこに現れたのは――八つの、『影』だった。

黒い『影』は、八人のハンターたちの前で、昏い笑いを浮かべている。

影の姿は見えないのに、口元だけがいやに赤く浮かび上がっていて、薄気味の悪い笑みを浮かべているのがわかるのだ。

「な、なんじゃ、アレは……」

嫌悪感を伴うような声で思わず呟いたのはヴィルマ・ネーベル(ka2549)。青い髪を振り乱して、周囲に問いかけるようにする。

「わからない……けれど、あれが『試練』のようだな」

表情を変えぬまま低い声で、慎重そうにオウカ・レンヴォルト(ka0301)が、言う。

全員、思わず武器を構える。しかし――

《ここでの試練は――》

《肉の戦いじゃないよ》

《心との戦いだよ》

《君たちが、忘れたい、あるいは忘れてしまった、そんな『過去』や『陰』と向き合ってもらうことだよ》

頭に直接響いてくるような声に、全員息をのむ。

そうしている間に、『影』は、少しずつ姿を変えていく。

ほとんどのものにとっては、見覚えのあるものに。

その姿を見て、足が震える者もいた。

そう、その姿はほとんどの場合、かつての己の姿に酷似していたから。

むろん、今とは違う。ヨルムガンド・D・アルバ(ka5168)の前に立つ『過去』は、射貫くような金の瞳をしていたり、他にも髪の長さや色が違うものは少なくなった。

見覚えが無い――そう思っているのはクィーロ・ヴェリル(ka4122)だ。彼はリアルブルーからの転移者であるが、それ以外の自分に関わるすべての記憶を喪っている。

だから、目の前にいるどこか狂犬じみた雰囲気の男が大剣片手に近づいてきても、それが自分自身とはっきり認識できず、困惑の表情を浮かべている。

――さあ、君たちの『想い』を見せて?

『影』たちは、そう言ってまたにたりと口元を歪ませた。

……ここからはそれぞれの戦いになる。

戦いと言っても、肉体を傷つけるものではない。

八人は、どう対処するのだろうか。

●

まず動いたのは、ルスティロだった。はじめこそ驚いた顔をしたものの、すぐに興味津々な瞳で『影』を見つめ、そして触れようとする。残念なことに『影』は明確な実体があるわけではないので、きちんと触れることは出来ないのだけれど。それでもその存在にひどく興味を持ったルスティロは、魔術書を開いてメモをはじめようとしている。まるで何かの取材のように。

「それで? 僕はいったいどんな『闇』を持っていると言うんだい?」

すると、『影』はまるでルスティロ本人のように、ひどく愉快そうに笑った。

《僕は、君の『そう言うところ』だよ》

楽しそうに、ひどく楽しそうに。

そう、ルスティロと同じように。

ルスティロは言うほど、昏い『過去』を持っている、と言うわけではない。

むしろ、現在進行形で、危うい部分を持っている。

それはどういうことかというと――

《君は、たとえ危険な試練でさえ、物語の一ページと同じ扱いだ。自分自身の純粋なる興味に従って、危険を顧みたりなんかしない。つまるところ――現実に向き合っていない》

『影』は、笑う。

ルスティロ自身もはっきりとは気づいていなかったであろう、彼の『陰』。それは、一つことに集中しすぎると猪突猛進してしまい、挙げ句物事を『物語』としてとらえてしまう、そんな悪癖。

『物語』は、現実とは異なる。

現実は、『物語』のように理路整然としているわけでもなく、ハッピーエンドになるとも限らない。世界は不完全で、それを少しずつ作っていく、それが世界の住人達。

『影』は、更に言葉を続ける。

《君は自分の世界に、欲望に囚われた存在だ。そんなの、歪虚とどこが違う? あの古都の領主や髑髏の道化を気にしたのも、彼らの自分勝手さや歪んだ価値観を、それらを『理解できる』からだろう? 自己嫌悪でしかないね。もういっそ、君も歪虚となって世界の終焉を描けばいいんだ。美しい、歪んだ結末を。あるいはその方が向いているんじゃないのかな?》

ルスティロは――それを静かに聞いていた。魔道書を持つ手にわずかに力を込め、しかしそれでも書く手を止めることはせずに。

『影』の言うことはもっともだ。一つ一つの言葉が、ルスティロの心に突き刺さっていく。しかし、彼はペンを動かす手を止めなかった。そして『影』への質問も、止めなかった。

やがて、ルスティロは答えとなる言葉を絞り出す。

「……確かに、自分には物語以外どうでもいいのかも知れない。そしてそれは、人として正しいとは言えないかも知れない。でも、すべての物語は楽しまれる為にある。……読み手がいて、はじめて成立するんだ」

彼はそこで一旦言葉を切る。そして顔を上げ、影を直視した。曇りのない眼差しが、決意の固さを物語るかのように。

「だから平和を、すべてが本当に『物語』になる、そんな未来を願うんだ。……自分勝手だろう? ああ、その通りさ」

『影』の言葉は、否定できない。でも、と彼は笑った。

「それが分かった上で、闇に打ち克つ物語が好きなんだ。だからね、そちらに『堕ちる』のは好みじゃないんだ」

さらさら、と音がする。『影』が、その姿を留めなくなっていく。やがて、『影』は――砂のように、朽ちていった。

「だから、さようなら。――影の僕」

ルスティロの言葉は、力強かった。

●

「……次は、ボクに」

そう言って前に出たのはアルト・ヴァレンティーニ(ka3109)だった。その声に対応するように、『影』が一つ、前に進み出る。

そして、嗤った。

《キミは、本当の自分から逃げているだろう。本当の自分がどうしようもない『臆病者』で、その弱さから逃げているだろう?》

「……ッ!」

言い当てられたくない、隠したい自分を言い当てられ、アルトは言葉を詰まらせる。

かつて、彼女には護ることのできなかった人がいた。手の届く範囲をすべて護りたいと想うようになったのも、それがきっかけだ。本来、彼女は戦闘中に躊躇いというものをあまりもたない。たとえ、目の前で親友や家族が死んでも感情は揺れず、その死をむだにしないようにと、泣いたり嘆いたりするのも終わってからと考えている。

でも、それは彼女の強がりとも言えた。

喪われた命を悲しまないわけがない。むしろ、『あの子』を守れなかったそのときから、自分の手が届かない、その恐怖を知ってしまった。力不足ゆえにてのひらから零れ落ちていくいのちの存在に、気づいてしまったのだ。

でも、その弱さを認めたくなくて、弱さをそのままに『強く』なった。そう、一年半前とでは別人と言えるくらいに強くなっている、そう自信がある。――それでも心は焦りを隠せない。かつての弱かった自分を、そして今も心に居座る弱い自分を認めたくなくて、その弱さを見なかったことにして、『護ることのでいなかった』という恐怖から目を塞ぎ耳を塞ぎ、逃げ回っているのだから。

《ある歪虚は、傲慢の歪虚は、キミを『強き者』として誘ったね。それがどういうことかわかるかい? 今もキミの中でみたされない、『強さへの渇望』、それが『臆病』からの裏返しだと言うことを、そして心はまだ未熟で堕ちやすいと、そう見透かしていたんじゃないのかい? そうは思わないかい?》

『影』は、彼女の弱さを的確に言い当てる。そう、それは彼女自身も感じていたこと。しかし、アルトは胸元に手を当て、そして『影』を睨む。

「今戦えているのは、両親の徹底した教えで、戦いの際の余計な感情を排除できていたから。そして自分より強い人がいるのを確認して、先に言い訳を用意できていたから。……それと、ともに強くなろうという、切磋琢磨している友たちがいたから」

一旦そこで言葉をとぎると、アルトの目はわずかに伏せられた。

「ボクの、満たされない強さへの渇望は、ひとりで立っている人たちへの『本当の強さ』への憧れだ。……だって、誰かに縋ったままの自分が、本当に強くなれるだろうか? 答えは、否だ」

そこまで一気に言って、彼女はまた『影』を見据える。

「ボクの求める『強さ』はそれじゃない。巨木のように揺るがない、逃げないという強さだから。たとえ『影』の言うことが本当の自分の心の内だとしても、弱さを認めず逃げて、そして手にした強さは本当にボクの求める強さじゃない。だから、」

ふだんの彼女、戦う彼女からは見られない、悲痛にも思える言葉が響いた。

「だから、もう一度だけチャンスをくれないか。ボクはキミ――ボクの弱さと一緒に、強くなっていきたいんだ」

そう言うと、『影』はくすり、と嗤った。

《……そう。弱さを認めて、それに真っ向から立ち向かうんだね。気に入ったよ。ボクはキミを認めよう》

そして『影』はまた、さらさらと砂となって消えていった。

●

《やぁ、はじめまして。なにもないところですまないね。ボクが誰かは……うん、もう予想できているみたいだね》

ホームズにそう笑いかけるのは、彼女の『影』。

「ああ、キミはボク自身だろう? キミはどんなボクを見せてくれるんだい?」

ホームズがそう言うと、『影』はぱちんと指を鳴らす。そして、にやりと嗤った。

《堅苦しいのもなんだ、チェスでもどうかな? もっともここには駒も版もないが、口頭でも出来なくはないだろう?》

――なるほど、自身と向き合えと言うことか。いかにもボクらしい前口上まで付けて。

ホームズは口元をわずかにほころばせた。こういう相手は、決して嫌いじゃない。

「それじゃあ、お手柔らかに頼むよ」

そう言って、二人は語りはじめた。

《……さて、キミが家を飛び出して何年になるかな? そうだね、もう七十年近い。姓を名乗ることは禁じられ、親に与えられた名を捨て、書に記されたそれを名乗り……キミは『それ』になることはできたかい? 出来やしない。所詮キミはまがい物にすぎないんだからね。彼の英物になろうだなんて、烏滸がましいとは思わないのかい?》

はじめに口火を切ったのは、『影』。向こうには、ホームズの本当の弱さが分かっているのだから、先手を取るのはお手の物なのだ。

《『ごっこ遊び』は、もう十分楽しんだだろう? もうそろそろ、家に帰る時間じゃあないか?》

『影』はそう言うと、楽しそうに口元を歪めた。

「所詮は『ごっこ遊び』、か……。いまだに上達しない腕前を見せられては、たしかにそうだと頷くほかないかも知れない」

ホームズはそう言う。しかしね、と言葉を続けながら。

「しかしね、それは間違っているよ。ボクは、彼になろうとしたわけじゃあ、ない。彼のような自由人になりたいが為に、名を、……キミを、捨てたんだ」

リアルブルーから流れ着いた書物に感銘を受け、自らをそれになぞらえるようにして生きたいと願い、それまで持っていたすべてを捨てて今の生活を謳歌しているホームズ。

書物の主人公であった『彼』も、全くの自由気ままというわけではない。しかしそれでも彼に憧れ、そしてホームズ自身も今の生活に満足している。だから――きっとこれでいいのだ。

「さて、■■■■。これにて終いだ」

彼女はそう言うと、目を細めた。

《勝てた勝負だろう?》

『影』も笑う。

――ステルスメイト。

この勝負には勝者も敗者もない。互いは互いを受け入れるしかない、そんな結末。

「勝敗を決するよりも、相手を迎え入れる方が難しいだろう?」

ホームズは微笑んでいた。やさしく、やさしく。

『影』に、手を差し伸べる。――過去の自身を、受け入れる為に。

《ふふ、楽しかったよ。またいつか、勝負が出来るといいね》

『影』はそう言って、砂となり、姿を消した。

●

オウカの前に立ちふさがっているのは、かつての彼の姿だった。

鋭い眼光と他者を寄せ付けがたい雰囲気を持った、そんな男。

今はずいぶんと雰囲気の柔らかくなったオウカだが、かつてはそう、見た目だけで恐れられるような存在だった。

何もしていないのに恐れられ、疑われ、嫌悪され、悪と決めつけられていた、オウカ。

もともと、リアルブルーでは巫覡をしていた彼。それもあってなのだろうか、彼の纏う雰囲気は常人に畏怖を起こさせるものであったのだ。

《……本当は》

『影』は、語る。

《本当は、今、周りにいる者もそうなのだろう? 力があるからうわべは取り繕っていても、内心では違うと思われている――そう思っているんだろう?》

オウカはすぐに言い返せなかった。『影』は、言葉を続ける。

《利用価値があるうちはいいかもしれない。しかし、用が済めばきっと、切り捨ててくるだろう。信じるから、裏切られる。お前は孤独じゃなきゃ駄目なんだ。分かっているんだろう? 分かっているなら、裏切られる前に裏切ってやれ》

『影』の言葉は、辛辣でいて同時に甘い。

たしかにそうすれば、と思いたくならないわけではない。しかし、とオウカは思う。そしてしばしの沈黙の後、言葉を出した。

「……確かに、リアルブルーにいた頃は、家族以外は俺のことを勝手に恐れ、決めつけ、悪であると非難された。あの頃の俺ならば、その言葉を鵜呑みにし、裏切り、拒絶し、孤独を選んでいたかも知れない。俺に友人なんて出来るはずはない、と」

けれど、とオウカは言葉を続けた。その声は、何かを振り払うかのように力強いものだった。

「だが、この世界に来てその考えは砕け散った。こんな無愛想をかわいいと扱う仮面のユニオンマスターに始まり、忌避どころか共にいることを面白い、あったかいと評して肩を並べてくれる友人達。それに――こんな己を受け入れてくれた、愛しい人」

青年は、静かにそんな面々の顔を思い浮かべて、そして口元をわずかに緩ませる。

「この世界に来て忌避なく出逢い、出遭った人たちに触れるにつれ、分かったことがある。それは周りが恐れていた以上に、自分自身が周りを恐れ、そして周囲と壁を作っていたことだ。そして歩み寄ってもらうには、まず自分から歩み寄ることこそが大切なのだと。むろん、その過程で酷い目に遭うかも知れない、裏切られるかも知れない。でも大丈夫だと、問題ないと、断言できる」

《根拠は?》

『影』が問う。

「根拠はない。ただ、直感がそう告げるだけだ。だけど、だからこそとも言える。お前が『俺』なら、理由も根拠も、それで十分……だろう?」

オウカの言葉に、『影』ははっと笑う。

《その通りだ。お前は、先を見据えることができた。合格だ》

そして、オウカの『影』は、消える。

●

『影』に対し、震えが止まらない――ヴィルマは、そんな不安げな表情で、『影』を見つめていた。

『影』は、十年前の彼女の姿をしていた。歪虚に屋敷が襲われ、家族皆殺しに遭う中、彼女一人が生き残った、あの忌まわしき事件の時の。

あのとき、歪虚は彼女を気に入って殺さなかった。その歪虚は『目』に執着する気質で、偶然見かけたヴィルマの透き通るような水色の目を気に入り、それを独占したいが為に行なった殺戮。

間接的に、ヴィルマが殺したと言われても、反論が出来ない事実。

だから、彼女は可愛いと言われることが、綺麗と褒められることが怖くなった。家族を失った理由は自分にあり、その自分には家名を名乗る資格も、幸せになる資格も、ないと、そう思っている。

今、ヴィルマの顔の右側には大きな傷が残っている。歪虚に襲われたときに受けたものだ。普段はそれを隠しているが、目の前の『影』には、その傷がない。昏い『影』だが、ヴィルマにはわかる。

その『影』が、とろりと声を出した。

《ねえ……貴女のせいで、みんな、みんな死んだの……お父様も、お母様も、使用人のみんなも……可哀想に、ねぇ?》

十年前に引き戻そうとする言葉たち。最近やっと感じられるようになった幸せを、また無残にもこわされるのではないか――そう怯えてしまって、心のどこかでその幸せを拒絶していたヴィルマの隙を、『影』は的確についてくる。

《貴女が幸せになると、周りの人が死ぬだけ。そう、お父様達みたいに》

――可哀想ね、貴女。

『影』はそう言って、口元を歪める。

「や、やめるのじゃ……やめ、やめて……思い出させないで……ッ!」

跪き、頭を抱える。彼女の口ぶりが、少しずつ変わっていく。――今の飄々とした口調から、十年前のおどついたお嬢様のものへと。

《おやおや、どうしたのかのう? 口調が昔に戻っておるが……くくく、結局そなたは何も変わっておらぬのじゃ。なぁんにも、な》

ヴィルマは耳を塞ぐ、目を閉じる。『影』の言葉は辛辣で、聞きたくもない。姿も見たくない。それでも、まるで頭に響くかのように届く言葉。

しかし、そのたびに脳裏をよぎるのは、友人と呼べる仲間たちの『ヴィルマに会えてよかった』という言葉や、些細だけれど幸せな、楽しかった思い出たち。

いや、過去のものと切り捨ててしまうのはまだ早い。ヴィルマは、よろよろと立ち上がって、血を吐くような声で叫んだ。

「……私に、会えてよかったなどと言ってくれた人がいる。私と、一緒に笑ってくれる人も……私を本気で怒ってくれる人も……私には魔法がある……無力でも、命がけでその人達を守れるから……だから……!」

そして、ヴィルマは笑った。にまり、と。まさしく魔女らしい笑顔で。

「……だから、『我』が本当に……みなを守れる強い霧の魔女になれたら……そうしたら、『私』も……幸せになって、いいかな……?」

いつもの調子を、少しずつではあるが取り戻して。そして彼女は笑う、過去を受け入れるように。

《……貴女、強くなったわね。私は、貴女を信じようと思うわ》

《影》はそう言うと、ぐずぐずと溶けおちていった。

●

烏丸 涼子 (ka5728)は、依頼を受けたことを後悔しはじめていた。

(こういう手合いの、苦手なのよね……)

いわゆる脳筋、と言われてしまうタイプの彼女としては、言葉は悪いが暴力で解決の出来ない依頼は得意としていない。だから、『試練』の内容を知って逆に顔をしかめてしまったのだが――

そんな彼女の前に現れた『影』は、寂しそうにみえた。

その表情に、涼子自身、覚えがある。帰ってこない相方を待って待って孤独に震えていたあの頃の自分の顔そのものだ。

あの頃の涼子は絶望を怒りへと換え、破壊だけを望んでいた。

相方の復讐に励み、けれどその最中にも人を助け、やがて戦うべき相手である歪虚と戦う決意をした。

《――でも、それはぜんぶ孤独を紛らわせる為、そうでしょ?》

『影』は静かに言う。

《みんな、自分との戦いで苦しんでいるわ。さぁ、抱きしめてあげて。貴女がそうして欲しかったように、やさしく……》

――誰かの孤独を満たすことが出来れば、心を救うことが出来れば、きっと彼女自身も救われるから。

甘い言葉で誘惑する、『影』。しかしそれはただの代償行為だ。涼子自身の孤独は、更に深まることになるに違いない。

そして、悔しいけれど――涼子はそれを否定できない。

「……でも」

ぎりり、と彼女は歯がみする。

「人間は、生きていればお腹がすく。働いて食べものを得なければならない。だから、お腹がすいてごはんが喉を通るうちは、どんな出来事も些末時にすぎないんだ」

そう、生きているうちに起きる出来事は、きっとどれもこれもちっぽけで、やがてそんな出来事は心の傷もろとも忘れ去られていくだろう。

そしてどんな辛いことでもそんな『過去』になった時点で、乗り越えたも同じといえる。

「『影』の私、仲良くしましょう。私が彼を喪ったあの日に自棄を起こさなかった、その段階で貴女は私の一部でしかないのだから……それに、私の人生がどれだけむなしくても、生きていくことに変わりはないわ」

そう、涼子は微笑む。

まだ、彼女は立ち直りきれていない――それは涼子自身も分かっていることだ。でも、それを受け入れることこそ、いまはきっと大事なのだ。

薄情だと責められても仕方がないとは思う。しかし、それはもはやトラウマではない。次の一歩を進む為の、原動力なのだから。

《……そう言うころにしておいてあげる。貴女のことは、私が一番知っているのだしね》

『影』は笑う。その笑みは、『負けた』という表情ではなかった。

きっと――涼子と『影』の戦いは、ドロー。

●

金色の瞳をした『影』と見つめ合っているのは、ヨルムガンド。その瞳は、攻撃的な光を宿している。

「お前、は……」

ヨルムガンドは、震える声で尋ねる。彼は、記憶の欠落が存在している為、確かに自分と同じ顔であるにも関わらず、粗暴な言葉遣い、そして攻撃的な雰囲気。いかにも情緒不安定という雰囲気の顔で、『影』はケラケラ笑う。

《ははっ、なんだそりゃ? 悪党の次は正義の味方ごっこかよ。弱者をいたぶる悪魔、それがお前の姿だろう?》

『影』は自分の過去を知っている。そしてそれを暴くことが出来る。ヨルムガンドにとって、それは恐怖でしかない。

《今のお前は偽物だよ。お前の敵は人間だろう? 歪虚になって力を手に入れれば、誰も逆らえなくなるんだぞ?》

影はそう言いきると、下卑た笑いを浮かべた。

「違う……違う」

ヨルムガンドはそう言うが、それを否定しきれない自分がいるのも確かだった。周囲の人間が怖く、誰もが敵に思える。そして『見られる』ことが苦痛で仕方がない。

他者視線恐怖症。彼を一言で表すとこうなる。だからいつも視線を逸らしているのに。言葉数も多い方ではないのに。

――でも。彼は勇気を振り絞り、声を張り上げた。

「今の俺には仲間がいる。お前が知らなかっただろう「優しさ」を教えてくれた人たちだ。おれは、彼らを護る為にハンターになったんだ……だから俺は、お前という過去を切り捨てて、進む必要が、ある」

と、『影』は拳を振り上げた。しかし、それは空を切る。

《もう少しだった……もう少しだったんだ。あいつが……兄さんが邪魔をしなければ、俺は歪虚になれたはずなのに!》

悲痛な叫びを上げて、『影』は消える。しかし、ヨルムガンドの胸には言いようのない感情がこみ上げていた。

(――兄さん……)

彼を虐め貶し、優越感に浸っていたかつての自分。

それは本当に楽しかったのだろうか。

それとも、空しかったのだろうか。

●

記憶のないクィーロにとって、目の前の『影』が自分とは認識できずにいた。確かに自分に似てはいるが、分からない。

しかし『影』は狂犬じみた笑みをたたえたまま、問答無用にクィーロに大剣を振りかざした。襲われる――そう思った次の瞬間、彼は思わず手が出ていた。

襲われるから、やり返す。倒す。それは単純きわまりない思考。

「……っんだ、こいつ! 問答無用かよ!」

相手が《自分》と認識できないものの、ひどい不快感だけは理解できる。身体はまるで『影』を完膚なきまでに叩き伏せたいかのように、勝手に動く。残虐、と言う言葉がしっくりくるくらいに。

「おめぇが誰だかしらねぇが、おめぇの存在は不愉快だ! 欠片も残さず、死ね!」

記憶がないというのはある意味幸せなことかも知れない。

記憶がないからこそ、彼の中に宿る『闇』を、彼自身は認識できない。ただ不快だから、叩くだけ。『影』に囚われることがないまま、彼はあっという間に『影』をたたきのめしていた。普段とは、まるで雰囲気が違うかのように。

しかし――『影』は、一筋縄で終わる存在ではない。

クィーロに、呪いとも言える言葉を吐き捨て、そして消えたのだ。

《ははは! そうだ! お前はそう言う人間だ! それがお前という人間の本性なんだよ! 記憶を戻さないのも、この『俺』に戻るのがいやだからだろ……!》

笑い声は、頭の内側に響き渡る。

そして、そこではじめて気づいたのだ。彼が対峙した存在、それこそ己の『影』であったことに。

「……俺は……僕は……いったい、」

『影』を消滅させることは出来ても、心に巣食った『闇』は、クィーロを少しずつ蝕んでいく。自分自身の残虐性、そして『影』の遺した言葉……それらが、クィーロを苦しめる。いったい自分はかつてどんな人物だったのか、思い出せないことに恐怖を抱く。

「大丈夫?」

彼の変化に気づいた仲間たちが、声をかける。しかしクィーロは両手をわなわなと震わせ、そして力なく呟いた。

「……駄目だ、思い出せない……何も思い出せない……なのに、どうしてこんなに頭が痛いんだ……!」

震える手で頭を抱え込むように掴み、がたりと膝をつく。

――自分は本当に、今の友たちとともにいていいのだろうか?

――失ってしまった記憶は本当に取り戻すべきなのだろうか?

『影』がクィーロに穿った穴は、あまりに大きかった。

●

と――

『八人中七人。まずまずの合格と言えるでしょう』

洞窟の奥から、重々しい、しかし優しげな声がする。

洞窟の中に潜む、大幻獣とかだろうか? その真相は分からない。

ただ、オウカとアルトがよろよろと足を進めると、その最深部にきらりと輝くものがあった。

きっとこれこそが、『祖霊の欠片』と呼ばれるモノなのだろう。

美しい光をたたえたそれは、膨大なマテリアルを秘めていることが遠くからでもわかる。

『さあ、試練は終わりました。貴方たちの勇気を信じ、これをお渡ししましょう。――どうか、奥義を手に入れられますよう、祈っています』

声はそう言うと、ふっと消えた。洞窟内部の気配も、すべて消え去る。

――試練は終わった。

むろん、全員が全員、成功したとは言いがたいだろう。

けれど――己と向き合うことで、きっと何かを見いだした者は多いはずだ。

それが吉と出るか凶と出るか、分からないけれど。

それでも――進む道は、決まっている。

進もう、己の信ずる道を。

依頼結果

| 依頼成功度 | 成功 |

|---|

| 面白かった! | 4人 |

|---|

ポイントがありませんので、拍手できません

現在のあなたのポイント:-753 ※拍手1回につき1ポイントを消費します。

あなたの拍手がマスターの活力につながります。

このリプレイが面白かったと感じた人は拍手してみましょう!

MVP一覧

重体一覧

参加者一覧

サポート一覧

マテリアルリンク参加者一覧

| 依頼相談掲示板 | |||

|---|---|---|---|

|

依頼前の挨拶スレッド ミリア・クロスフィールド(kz0012) 人間(クリムゾンウェスト)|18才|女性|一般人 |

最終発言 2016/03/10 05:28:40 |

|

|

相談卓? 烏丸 涼子 (ka5728) 人間(リアルブルー)|26才|女性|格闘士(マスターアームズ) |

最終発言 2016/03/14 14:05:02 |

|